|

本文改寫自由關懷生命協會、國立臺南大學行政管理系、動物當代思潮、臺大永齡「關懷生命、愛護動物」專案合作舉辦的「2022動保扎根教師研習」場次六【語文領域:如何以文學來培養對動物的覺知與同理】,講者為臺灣大學外國語文學系暨研究所教授黃宗慧,以及東華大學華文文學系教授黃宗潔。兩位老師充分運用自身語文專業在諸多研究及教學中帶入動物主題,共同撰寫的「就算牠沒有臉—在人類世思考動物倫理與生命教育的十二道難題」一書於2021年9月出版。 |

「用文學取徑的動物研究有問題吧,根本不科學!」大眾對於文學與感性的連結,使得以文學介入動物保護議題時常顯得蒼白無力,似乎常被誤解為一廂情願的擬人化。這是長期於文學領域耕耘動保議題的黃宗慧、黃宗潔老師,不時被質疑與需要反覆回應的問題——文學,真的可以談動保嗎?

打破二元對立思維

「為什麼要糾結理性與感性不相容?為什麼要隱藏情感以避免動保被汙名化?表現情感為何就被當成非理性?這,就是盲點。」黃宗慧提到,所有的二元論皆有隱含著高低位階的差異,理性與感性往往被視為天平的兩端,但實則不然,二元論的兩端原本所標示出的是差異(difference),但差異卻往往被設定為有高下之分,進而產生歧視(discrimination),而在動物保護領域,感性通常就被視為較低的一方。這樣長久的二元對立,甚至會讓部分飼主感覺到自己對同伴動物的愛,是不理性、是羞於啟齒的。

黃宗慧引用史賓塞布朗(Spencer Brown)的研究說道,人們陳述自己所認知的事實時,往往有一套自己的「區隔」(distinction)框架。史賓塞布朗舉例,我們如果透過窗戶這個框架去看窗外樹上的紅雀,由於我們會把注意力全放在紅雀上,就變得看不見窗戶了。也就是說,我們對事物的觀察與認知,雖然都是使用特定區隔框架(例如二元對立的思維方式)的結果,但卻往往不會注意到框架本身,因此會覺得事物是原本或必然具有某種我們認為的特質,如此將造成思考上的盲點。對於動物的思維若是獨尊理性、將科學視為檢視動物議題的唯一框架,在許多層面上就會產生盲點,思考模式也會走入僵化。

有部分動保倡議者,為了避免讓動保被簡化為愛不愛動物的個人選擇,會刻意引導理性與感性的對立,對於這樣的現象,黃宗慧再次強調,表現情感不一定必須與非理性畫上等號,誰也不必在動保的位置上消亡。她以學者彼得·辛格(Peter Singer)與湯姆·雷根(Tom Regan)為例,這兩位學者過去在談動物福利論述時皆會刻意強調理性的面向。然而在雷根也曾表示,他走上動物保護一途雖然是深受甘地倡議非暴力運動的影響,但愛犬過世對他造成的衝擊,這情感面向的甦醒亦有無法被否認與忽視的影響力。

「他者」是誰?尋求他者感

打破二元觀看動保的角度千奇百怪,但無論何種取徑上,都需發揮強大的自我反思能力。黃宗潔說:「要以文學培養覺知的第一步,便是肯認自己的感性,不要被二元對立框架帶著走。」她引用奧吉(Marc Augé)的概念,建議我們應該採取理解他者性的雙叉(two-pronged)取向,首先,我們應該尋求某種他者感(a sense for the other)一如我們有方向感或節奏感,他認為隨著我們對他者──對於差異──的寬容消失,這種感受也在消逝。不過,當不寬容本身創造和建構了他者性,這種感受也會變得更加尖銳;其次,我們應該尋求一種他者的感受(a sense of the other),或是對於什麼東西是對他者有意義的察覺。這牽涉了傾聽「他者」的聲音,以及透過「他者」的窗戶來觀看世界。 我們去看待人、自身以外的他者,無論是人類或是非人類、生物或是非生物,「都必須看到更多的『差異』與『相同』,兩者必須同時察覺、缺一不可。」黃宗潔提醒,若偏重其一,仍會落入二元對立的框架。即使某些人會認為「子非魚安知魚之樂」,論辯並沒有最終的確切解答,我們仍應先嘗試去思考,而非先入為主地將其投射汙名化。

透過尋找他者感,情感能引發行動、進而去願意「去看見」。同樣的邏輯與流程,也能反映在閱讀文本當中。「當你在讀小說時,會被角色所吸引,你也會幻想劇情不要往悲劇結局走去──會希望故事中的角色能過得比較好,不要遭逢悲慘的命運,這就是同理心產生的契機。」黃宗慧表示,透過文學的情感教育,將能擴大對動物覺知同理的能力,進而影響著未來自身行動的改變。文學不單單只是華美文字的謄寫,更成為喚醒內在覺知的一把鑰匙。

像人的動物,或將動物化為人

如同「子非魚安知魚之樂」,擬人化也是常常被討論的文學命題。其實,擬人化也有分許多方式與程度,最常見的是將人類的形象加諸在動物身上。

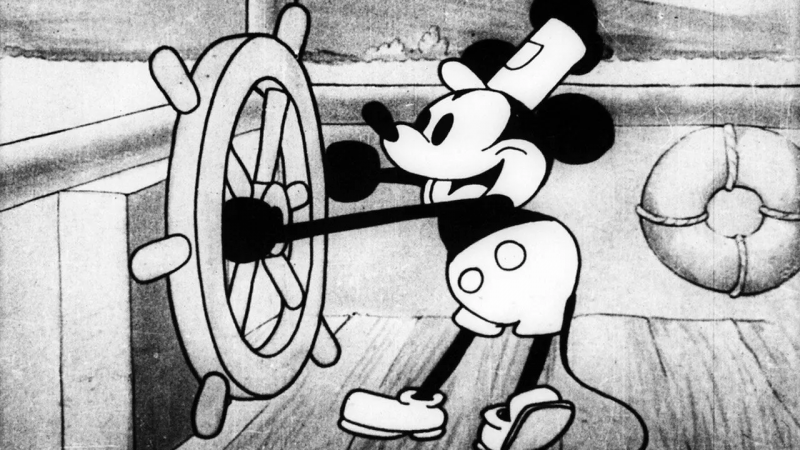

黃宗慧以米老鼠為例,會說話的老鼠是迪士尼當年一推出便造成轟動的明星角色。不過早期米老鼠耳朵與鼻子的比例和位置,明顯較符合現實生活中老鼠的樣貌。後來米老鼠漸漸地「被整形」,頭部比例放大、眼睛變大,後期的米老鼠扭曲了動物原有的形象,形象更趨近於可愛親人的人類嬰兒,去誘發大眾對於該角色的喜好。「這樣的改動,不會對於理解動物有更大的助益。」不過,黃宗慧接著表示,這也是商業取向選擇下的必然。

但這樣的「想像」會不會因為不科學、不客觀而造成誤導呢?動物權主義者對此提出了辯證,由另一個「感受」的角度切入擬人化的探討。他們認為有些動物的感受像人類一樣──因為人類也是一種動物,我們能感受恐懼、焦慮、無聊等,動物何嘗不可?為什麼每每在探討這些共同特質的時候,就要被貼上過度想像的標籤呢?

黃宗慧進一步引用了《動物福利小百科》中的詞條,為嚴謹的化人主義留下解釋:「一直以來,化人主義都被污名化為『用人類的語彙思考非人的對象』,其實這樣的定義不盡公允,因為如果我們將某些人類特質歸屬於非人類,是因為那些非人類的確也有這些特質,那麼我們就並沒有犯錯。即使我們永遠不可直接去經驗動物的感受或得知其想法,但『嚴謹的化人主義』(critical anthropomorphism)仍有助我們針對動物行為提出問題並推得假設 。」

兩位老師再次重申打破二元對立的原則,表示太急著把擬人化/化人主義貼標籤並不是明智之舉,「我們能做的,反而應該從中建立出批判意識。甚至可以去降低誤解、進而去理解動物。」

藏在逗號和分鏡裡的動保議題

古今中外的許多作品,不難發現許多以動物為主角進行設身處地的反思,有些則以人類對待動物的劇情,情境式地描寫大環境背景底下的現況。「許多文學家或哲學家,都希望能透過作品帶出很重要的訊息:每種動物都有牠非常獨特的樣貌。」黃宗潔強調,重點是觀察作者如何借題發揮,帶入相關議題的思考,進而去尊重相同與相異,擴大同理。

黃宗慧列舉了許多作品,如沃克(Alice Walker)《我是藍?》(Am I Blue?)一書, 作者本身為非裔美籍女性,她以弱勢體察弱者的角度,看到了圈養動物的心酸,大談圈養動物或弱勢結盟;葛雷斯(Patricia Grace)〈蒼蠅〉(Flies)一文雖是為遭受不平等待遇的毛利人發聲,但其中描寫一群毛利孩童去廁所搜集蒼蠅作為玩具,虐待蒼蠅為樂的情節,仍可延伸討論是否為了宣洩情緒就只有弱弱相殘的選擇。相比之下,愛倫坡(Edgar Allan Poe)在短篇小說《黑貓》(The Black Cat)中,以殺人犯認為天衣無縫的殺妻行動,卻是由牆裡的貓屍洩漏了秘密作為劇情脈絡,更直接挑明了人對人的暴力、人對動物的暴力之間的關聯性。

其他感官的刺激,也常常是文學與動保之間的主題,黃宗慧舉例,李欣倫《此身》一書中便描寫自己由葷轉素的過程,大量討論經濟動物的處境,可以感受到作者在過程中不斷自省「我還可以多做些什麼」,甚至喚起讀者一起加入行動。

「動物史是很邊緣的,我們在市面上看不太到以動物為主體的歷史。」黃宗潔表示,即便如此,人們還是能從小說或紀實文學裡頭,瞧見動物相關議題的細節,例如麥克·克萊頓(Michael Crichton)的《火車大劫案》(The Great Train Robbery)一書以維多利亞時期為背景,部分片段提到捕鼠是當時鬥狗的競賽項目之一,這個線索可以幫助讀者理解那個時代人與動物的關係:捕鼠不會被認為是虐待動物,鬥狗是普遍的大眾娛樂等等。

從上述種種可見,文學保留的訊息,遠比你想像中還要多!無論是小說、詩歌、散文或圖像,每種文學都可以用它的方式承載人與動物之間的關係,每種文體都能喚起人類最原始的共感能力。漫畫也是如此,「你有幻想過自己家的貓,一覺醒來變成人,會是什麼樣子嗎?」諸星大二郎的《栞與紙魚子》便是這樣的漫畫故事:主角總是幻想自家可愛的公貓若幻化為人,肯定是位冷峻的美男子,但當這一天真的到來──一位年近四十的肥胖大叔,居然正蹲坐在自己的身上!

這過於寫實的「惡夢」,回應的是不同種類的生物確實是有著無法跨越的隔閡,「漫畫後段便提到,以貓的年齡換算這樣的歲數其實沒有誤差,身型等比例放大也是屬於合理。」黃宗潔認為,這樣的隔閡,是重要且必須被看見的,我們必須理解人與動物的距離永遠存在且無法抹除,在世界上需要的是更多的接納和同理。

黃宗潔接著介紹她非常喜歡的作品,來自五十嵐大介的《故事說不停》的其中一個篇章:主角與一位成天只會嗡嗡嗡的小女孩長期住在停車場廢棄的冰箱裡頭,直到第三位角色的出現,主角才發現原來小女孩是一隻別人看不見、也聽不懂她說話的蒼蠅!「這故事有趣的地方,是談到共存與接納。」黃宗潔表示,共存一詞不是建立在大聲疾呼互相尊重的國度,而是從態度出發、接納你根本不理解的他者,「終其一生我們都無法成為其他動物,但意識到他的存在並且視為一種自然,這就是接納。」動物與人關係中的相容性與差異性,整體輪廓因文學的體現更為清晰。

動物與人的關係

「現在的動保運動最讓我憂心的,是一不小心就流於一種簡單的正義。」黃宗潔表示,文學的多元複雜性最適合表現議題衝撞的載體,海納動物與人複雜性、可能性的體現。我們理應越關心就應該越謹慎,不讓自己所視、自己所言,只流於呼籲式、講道理的文宣。「文學對於一般人來說,正是一個很好了解動物議題的入口。」跳脫框架、嘗試同理,打開文學與運動的相互激盪。我們都可以透過文學,打開屬於自己對動保領域的想像。