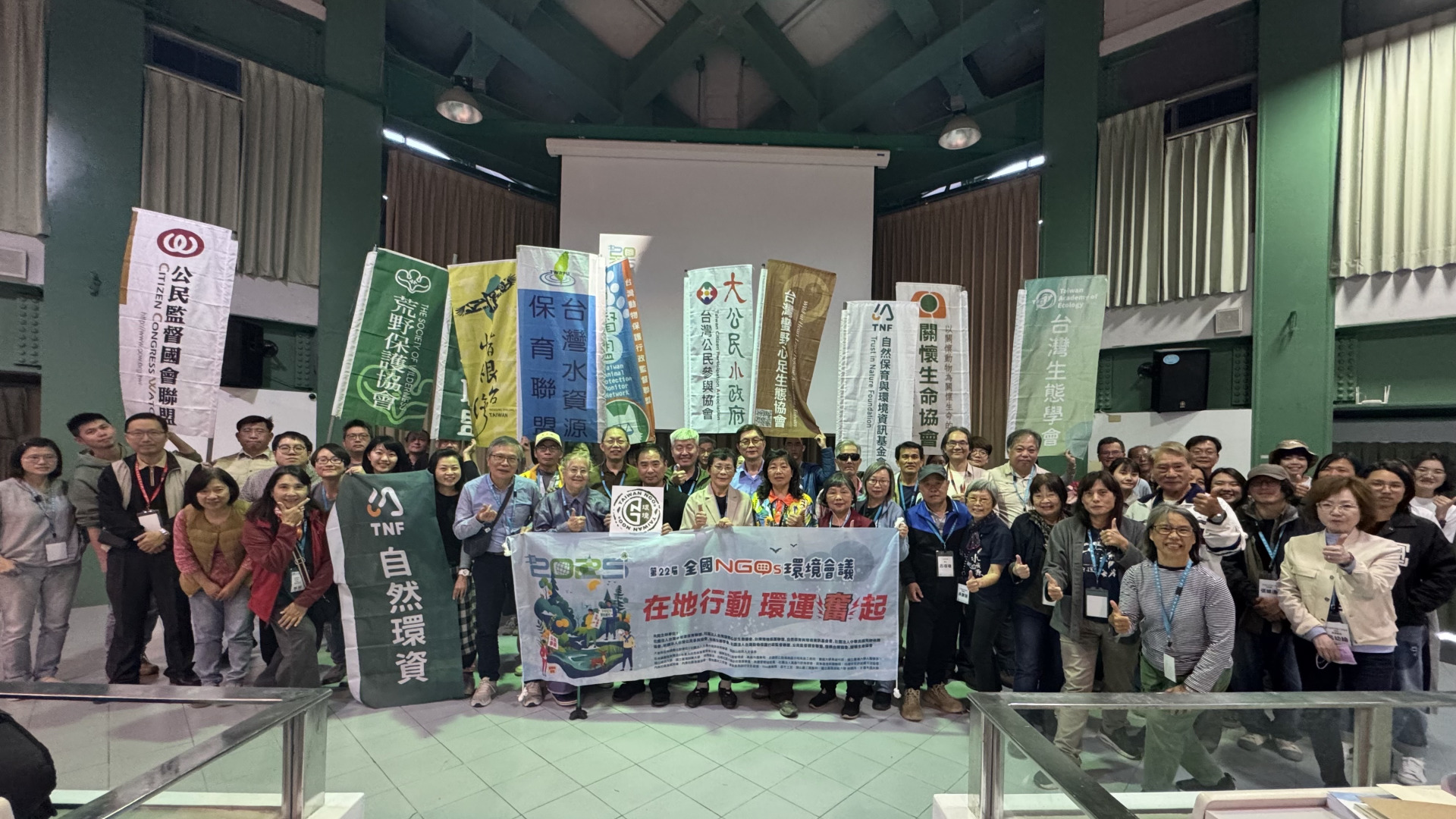

在地行動 環運奮起

第22屆全國NGOs環境會議今天在高雄的實踐大學內門校區進行一整天的大會,召集團體台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華致詞表示,全國NGOs環境會議自2003年起舉辦已超過20年,每年結合NGO一起研議討論,跟公部門對話,近年除了環保,也納入動保和土地團體,擴大關切層面。今年結合馬頭山自然人文協會和實踐大學高雄校區,許多公民及在地團體和公部門代表上百人參與,希望強化在地力量,加強公部門與民間組織間的溝通。

社區力量 穿山甲棲地最強守護

屏東科技大學野生動物保育研究所孫敬閔助理教授表示西南惡地穿山甲出現密度高,而保育成功的關鍵在於在地社區合作的觀察監測。臺灣師範大學地理學系蘇淑娟教授認為,成立地質公園的在地參與極其重要,科學家應讓在地知道自己的重要性,瞭解公民科學家可補學者的不足,由地方組織或社區協助可聯合管理。

建言提案溝通分享 環保署屬害防治用藥成範例

本屆全國NGOs環境會議由本會副執行長周瑾珊代表參加,於大會上報告動保組「建言列管溝通成果」,除分析2024年所提出建言在溝通上會遇上的問題,也提出「化學署鼠害防治環境用藥管理精進多邊溝通平台會議」的成功案例:

化學物質管理署署長謝燕儒與猛禽棲架研究學者洪孝宇博士為關鍵人物,認真投入此議案,也帶動民間合作意願高,野保團體針對田調與研究提出猛禽、彌猴等受害數據資料,動保團體根據第一線的犬貓毒殺現場案件,大家彼此互補,貢獻所長。

政府機關積極願意投注資源挹注,讓計劃可以展開研究執行,每次開會有效達成一步步的共識,業者也從一開始不願接受,大家彼此火藥味,到最後願意讓步共同理解目標,真的很難得的歷程。

在產官學及民間團體多邊溝通及集思廣益,讓我國毒鼠藥使用確實朝向精進管理,這不但是行政機關政策思維及行動進步,也是學界創新改變的驗證,亦是民團議題倡議上良性溝通的範例,當然這也是願意一起合作的業者,在利益考量之外,也加入對環境及動物的關懷,代表台灣民間觀念的進步。因此在去年環境部《召開2024全國環保團體代表第1次溝通會議》中,本案基於已與府會建立起溝通平台,且議題有實際進展,由主責團體關懷生命協會提出解列,實為全國NGOs環境會議建言管理制度的成功案例。

分組討論動保組參與人數眾 遊蕩犬議題受關注

大會下午有分組討論,依據全國NGOs環境會議議題共分七組:動物保護、國土計畫與土地問題、廢棄物及再利用、能源減碳、公害污染、棲地保育、海洋政策 與水資源政策、其他(環評、職安及永續飲食等)。

由本會副執行長周瑾珊及台灣動物保護行政監督聯盟副理事長呂幼綸共同主持的動保組討論,報名人數出乎意料多,針對目前大會已通過的動保組建言,還是以遊蕩犬議題受關注,提出目前在社區中的現象:

(一)偏鄉地區仍未出現家犬及遊蕩犬未絕育,繁殖下一代。

(二)社區老齡化及人口數少,未能有人力進行有效管理。

(三)執行動保法第12條收容所動物安樂死之機制。

(四)在地棄養及犬隻成群的問題要如何處理?

針對動保組遊蕩犬議題相關提案也提出了建言:

(一)確實擬定有效達成降低遊蕩犬數量的KPI。

(二)注意經費排擠效應:TNR需短時大量完成,預算是否充足?其他KPI是否會影響TNR的經費?

(三)社區管理需有專人執行,若只提供社區發展計畫經費交付里長,卻無專人或團體協助執行,會因在地里長執行能力問題而未能落實。

透過本屆在馬頭山舉辦的全國NGOs環境會議,親身感受到在地力量對環境守護的重要性,也是野生動物保育的關鍵,而對遊蕩犬的管理也吸收到很好的建議。