2019年的聖誕節當天,有一場輕鬆的討論在關懷生命協會的辦公室展開。毛毛、Alisa、狐狸、Sunny、小問、素甲魚等六位對不同動物議題各有投入或肩負職責的朋友們,針對動物園方面進行了一小時的討論。由於是輕鬆的交流,大家暢所欲言,也一同腦力激盪,深化對動物園的理解。會後由素甲魚將過程整理成文章,並邀請關懷生命協會的記者蔡阿婆加入回應。

從新竹動物園的老店新開談起

近日關懷生命協會發佈由蔡阿婆撰寫的新竹動物園老店新開之報導,自十二月中刊出,短短兩週便衝上了六千多個按讚數(截至本文撰稿期間,已高達八千多次),相較於其他動物議題的文章高出許多,或可間接反應出大眾對於動物園的高度關注。

不過,對於這篇報導的標題〈新竹動物園再生之路 需要志工與民眾促成〉曾有人感到困惑:關懷生命協會既然曾經出版了動物權立場的《打破牢籠》,那怎麼會出現一篇肯定動物園的報導?所以討論便由此切入。

素甲魚首先發表意見,認為雖然一開始看到標題感到有點詫異,但是點進去仔細看文章內容後有受到感動,因為報導十分正面,對於楊家民園長想打造一個「沒有籠子」的動物園,並以安置救傷動物為主,動物過世後不再引進新物種取代之等等,聽起來很振奮人心,或許這不失為動物園轉型的契機。

Alisa則是沒想過這個標題會帶來爭議,因為就全文來看,她認為新竹動物園的轉型方向與關懷生命協會期望的走向頗為一致:動物園應該不單純是動物(尤其是某些珍奇異獸)的展演空間,而應該是以教育為重、以動物福利為主的保育功能較強的機關。狐狸認為如果單看標題的前半句,不覺得有何不妥,但如果加了第二句,就會造成關懷生命協會彷彿支持動物園存在的印象。

其實蔡阿婆原本主要採訪對象是新竹動物園的小志工們,關於園長的採訪算是意外收穫,她建議大家看天下雜誌的這篇報導〈全台最古老、比木柵小60倍 新竹動物園重生:把籠子留給人類〉會更完整,標題也很清楚。而她進一步澄清並不是在肯定動物園,而是肯定新竹動物園長楊家民在受訪時提到的兩個重點:「不再買賣動物」、「以救援收容動物為主」。如果各動物展示場所都能做到這兩點,整個運作方向將會完全不同,應該是許多關心動物的人所樂見的。

毛毛則說,不管是關心動物園或動物權的人,其實都同意現階段的動物園是令人不滿意的,只不過是這個改變是消失或轉型的差別而已。既然動物園的存在是事實,現階段就有很多方面的改變能由動保團體促成,包括敦促動物園轉變為以救傷動物為主的收容所、告示牌要從學術性的描述或單純資訊傳遞的書寫方式改為對動物收容始末的故事性敘述等。這些方法的落實能讓動物園不再只是圈養動物的地方,而能達到真正教育大眾的目的。

透過動物園學到什麼?

說到教育,毛毛提醒大家,山夢嫻老師說過「教育也分成很多種概念」,因此,究竟動物園應該重視的是尊重動物個體的生命教育?保護棲地的環境教育?還是研究方法的科學教育呢?

毛毛同意把野生動物圈養起來並非認識野生動物最好的方式,能到棲地去直接觀看較好,但如果一貫秉持動物權立場反對動物園,就無法插手它在動物福祉或教育面向的的改革,特別是全台北市國小三年級的學生都必須到動物園來進行戶外教學的現在。因此,毛毛提出,關懷生命協會正是時候該重新思考動物園的動保教育可以擴大走向動物福利路線的可能性,這並不代表關懷生命協會要全面接受動物被圈養起來。相反地,透過知識管道的建立,更可能協助改善圈養動物的處境,甚至有機會停止圈養不適合的動物。[1]

小問翻開黃宗潔老師的書《牠鄉何處?城市‧動物與文學》,[2]分享其中一章節〈展演動物篇:動物園中的凝視〉。在結論處,宗潔老師認為「與其將動物園視為休閒娛樂或教育中心,不如當成一種紀念碑,記憶這些動物的曾經存活與即將死去」,換句話說,宗潔老師認為欲把動物園作為教育場所來維繫其存在正當性之想法並不恰當,應該被淘汰。

同時宗潔老師也指出:動物園確實可以「作為反省人與動物關係的起點」,但這與「動物園作為教育場所」之主張是兩回事,應該釐清。透過動物園來反省人與動物之關係「並非建立在動物園的存在本身,更不是一昧將所有動物園合理化為保育或教育的場所就可以解決」。另一方面,如同前面毛毛說到的「既然動物園的存在是事實,現階段就有很多方面的改變能由動保團體促成」,書中也同意面對現下這些被囚禁於動物園的野生動物,如何「顧及現存之圈養動物的福利」是動物園的重要任務,而另一個重要任務是「讓民眾建立尊重生命」的態度。[3]

如此回應前面山夢嫻老師說「教育也分成很多種概念」,因此諸如究竟動物園應該重視的是尊重動物個體的生命教育?保護棲地的環境教育?還是研究方法的科學教育等問題,動保立場理應會首要主張,動物園該重視的就是如何去促成人們自我反省以傳達「尊重生命」之概念,而這並非建立在「動物園作為教育場所」的預設上。換句話說,會主張「透過動物園可以了解人類暴力的一面」的人,與主張「透過動物園可以學習保育或其他知識,是一個有必要存在的教育場所」的人,理應不會是同一群人。

我們真的「看到」動物了嗎?

黃宗潔老師在〈展演動物篇:動物園中的凝視〉的開頭問道:「我們是否真的要看到『活生生』的動物才有可能開展對動物的關心?又是否需要以及為何需要營造動物園是個『快樂天堂』的形象?更核心的問題是:我們想在動物園中看到什麼?又能在動物園中看到什麼?」[4]對此,大家各自回想參觀動物園的經驗。

根據素甲魚模糊的記憶,上一次去動物園已經是八九年前的事了,當時還沒有動物意識的她,只記得很多動物都不在自己的獸欄裡,看起來空空蕩蕩的,印象較深的就只有一群斑馬狀似愉快地聚集在一起。那次會去動物園,只是想和朋友找個舒適的地方散步聊天,動物園園區寬敞又與世隔絕,處處有植栽,營造出自然的氛圍,對遊客來說不失為散心的好去處。既然看動物並非主要目的,當然也不會對動物園這個場所本身有任何負面感受。

Alisa說自己很久沒去動物園了,大學時期為了做報告才去,現在只記得當時覺得地方很大、走得很累,但對動物園為何存在這件事沒有很多想法——「在從事動保相關工作之前,我並沒有思考過有關動物園的存在價值或者動物園是否應存在的問題。但過去我在孩童時代及學生時代,其實對於動物園的接觸和喜好也不多,印象中它就是一個校外教學寫學習單、家庭活動拍拍照的地方。通常都是走馬看花地隨意逛,也說不上有學到什麼知識或留下深刻回憶。如果多數人的動物園經驗都和我類似,那表示動物園的教育性並沒有達到。那麼動物園裡的動物們被長期囚禁在固定的、無趣的、人造的空間,牠們巨大的痛苦犧牲更形殘酷且不必要。」

接著Sunny分享了他和社團同學親自到動物園訪問民眾的經歷。他們訪問了五十幾組遊客,請他們說出最喜歡的前三種動物,並試著講出該動物的特徵、習性等,結果是,雖然大家都能輕易點名喜歡的動物,卻無法描述牠們的習性,就連「喜歡吃什麼」或「喜歡在哪種環境下生活,溫帶或熱帶?」之類寬泛的棲地型態都難以回應。小問於是引述宗潔老師書中的研究資料,證實人們在動物園裡真正觀看動物的時間其實少得可憐:

根據一九八五年在攝政王公園(The Regent’s Park)的一項研究發現,遊客在猴籠前的平均觀賞時間是四十六秒,在設有一百個獸籠的博物館中也只會停留三十二分鐘。換句話說,遊客在動物園中真正花在「觀看」的時間其實非常有限。在平均一分鐘不到的時間內,他們期待的是什麼樣的觀賞經驗呢?[5]

書中引述旭山動物園工作者坂東元的說法:這是由於現代人能在電視或書中看到更多野生動物的生活姿態,因此有許多人反而開始覺得動物園裡的動物「不會動不好玩」或「好臭」、「好無聊」。[6]研究更顯示,只有體型大、年紀小或罕見的動物才能吸引他們的目光。[7]不難推斷,大多數遊客不僅不會對這些「無聊的動物」留下鮮明深刻的印象,遑論從觀看中學習到與牠們有關的知識。

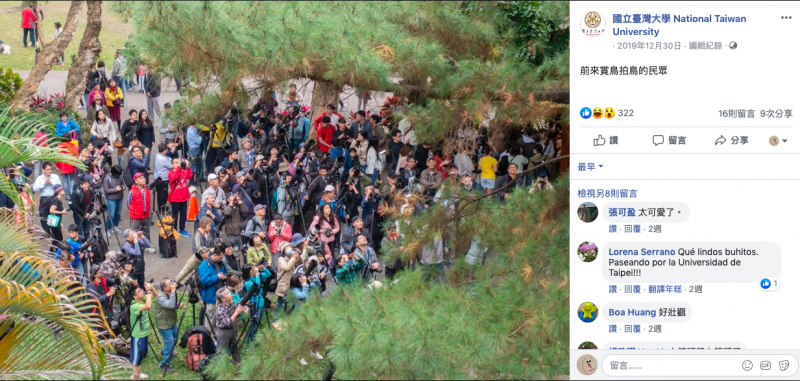

相對地,小問舉最近的看到的例子,領角鴞在台大校園中生活的消息一發佈,吸引許多民眾前來觀看。牠們不是被囚禁於籠中可以被清楚觀察,而且被樹葉遮擋,常常難以肉眼一眼望見,但是大家仍然願意停留很久。另一方面,台大的粉絲團也貼了教育性貼文。換成是在動物園裡,大家未必會為了看領角鴞停留這麼久,也缺乏像是台大臉書貼文這樣一個可學習與交流的場域。

動物園的弔詭處就在於,儘管活生生的動物就囚禁在你我面前,但如小問所說,「給人看」不是動物的工作,一天結束後,動物也不會人模人樣地「打卡下班」,因此就算特地前來參觀,往往也只會看到牠們都在睡覺或懶洋洋的模樣而大失所望,反而更強化自己心中所認定的事實,即某些動物「不具備參觀價值」。[8]

我們看到的是「真的」動物嗎?

支持動物園存在的學者認為,唯有看到活體動物,才能滿足人們想看動物、與之近距離接觸的渴望,這並非全然負面的事。[9]但是先不論動物必須付出受終身監禁的代價,只為我們想看動物時有地方可去,只為當我們不經意走過時,渙散的目光有聚焦的對象,我們是否只要能親眼目睹那些關在狹小圍欄中的動物——無論牠們的狀態與自然棲地中的樣態相去多遠——就能真心感到滿足快樂?如果動物看起來死氣沈沈、不符合期待,動物園還有存在的理由嗎?

Sunny的訪問過程中向民眾提出假設,如果以VR來取代「真實動物」,並將動物的棲地擬真化,看起來更真實,甚至能坐在獅子旁近距離觀察,這樣是否可接受?[10]民眾的反應是否定的,因為「那是假的」;他們寧願看著缺乏活動力、沒有生命力的動物躺在裡面,因為那才是「真的」。如果「只要會動的東西都有生命」這個直觀而簡化的假設成立,那麼連動都沒有意願動的「動物」還有生命可言嗎?凸顯這個思維荒謬性的是以下更令人啼笑皆非的例子:有位媽媽坦言,小朋友不喜歡看那些動物,反而比較喜歡旁邊那些可愛的動物雕像,因為可以趴在上面。

素甲魚提出以下作為呼應。宗潔老師在書中以心理學家皮亞傑(Jean William Fritz Piaget)的觀點思考人與動物的關係。皮亞傑發現小孩用來判斷物體是否有生命是看該物體會不會動。對年幼的孩子來說,「只要會動的東西都有生命」。宗潔老師闡釋,「雖然隨著年紀增長,他們會慢慢調整這過度簡化的判斷標準,但動物園的情境顯示,人們似乎是以退回童年時期的認知模式在看待與對待動物。」[11]至於有些動物是基於圈禁產生的刻板行為而一直在「動」,反而荒謬地能引起許多遊客之興趣:

現實環境中許多遊客在看到動物展現例如來回轉圈、反覆抓門或是搖擺身體等種種因圈禁產生的刻板行為時,卻往往以為那是動物「可愛」的表現,甚至動物表演的一部份。換言之,動物園常標舉著教育民眾的功能和責任,但遊客的認知似乎仍停留在過娛樂功能的想像上,當動物僅被當成展示品或取悅遊客的對象時,各種有意無意的動物傷害事件會層出不窮,也就不令人意外。[12]

沿此,素甲魚認為,我們必須承認不論動物園經營者或擁護者聲稱其扮演的教育角色多重要,在多數人的觀念裡,動物園的價值和意義還是建立在娛樂上。這個場域和遊樂園差異不大,都必須承接讓父母假日可休息的職責,都要作為能闔家出遊、安全無虞的所在,獸欄中的動物形體只是一道順便的風景,而作為其「生命主體」(subject-of-a-life)的牠們的一生和去留,都乏人問津。[13]當我們目睹那些經長期圈養,已失去自然習性、出現刻板行為的野生動物時,我們究竟在看什麼?是否需要重新思考「真/有生命的」與「假/無生命」的定義?

狐狸說:「動物園之於遊客,在大多數人心中是一個所需成本極低就可以看到大量『野生動物』的地方。然而這些動物是否還算是『野生動物』,好像也沒有太多人了解或在乎。我想應該沒有一個野生動物的世界會僅止於動物園的小小牢籠內。」

對此,小問補充說,這正是宗潔老師文中所認為「動物園最根本的矛盾之處」:

我們希望看到「活生生」的野生動物,所以動物必須會動、會進食、甚至會「獵食」,來滿足這種野性與親近的想像;但前提是這樣的美必須建立在安全距離之外……由此看來,約翰·伯格以博物館觀畫的經驗形容動物園中的凝視,實有其準確之處,我們對動物的「野性之美」的讚嘆,只有在「畫框」之內方能成立,一旦溢出此一框架,動物就會立刻變回危險而需要移除的存在……[14]

而宗潔老師也反對去追求要看見所謂的「原本」或「自然」或「真實」的動物:

……伯格將動物園中的動物視為處在邊緣,換言之,亦即邊緣之外仍擁有「真實」的空間,史帝夫·貝克雖然同樣認為動物園的訪客只是用自己的凝視把動物框限住,但他並不像伯格般相信動物擁有某種「應該被看待的真實樣貌」,他認為凡是主張「讓動物以牠們應該被看待的樣子」出現的人,都忽略了我們和動物的關係早已受到歷史和文化等因素的制約,所以並沒有所謂關於動物的正確形象存在,也不應該再用某一套視覺律令(visual imperative)壟斷我們對動物的看法,因為那些較正面或美麗的形象(例如動物身在棲地的美麗照片),也可能只是某種對大自然的浪漫化或美學化的想像。[15]

相關連結:

[1]〈重新思考動物園變遷下的教育意涵〉,林韋任,2020年1月14日。

[2]《牠鄉何處?城市‧動物與文學》,黃宗潔著,台北:新學林,2017年。

[3]《牠鄉何處?》,頁44。

[4]《牠鄉何處?》,頁26。

[5]《牠》,頁32。

[6]《牠》,頁32。

[7]《牠》,頁32-3。

[8]《牠》,頁33。

[9]〈動物園的「娛樂價值」有錯嗎?〉,2016年11月22日。

[10]這個問題的設計重點是,在動物園遊客反正也摸不到動物,和虛擬實境沒有差別。

[11]《牠》,頁34。

[12]《牠》,頁30。

[13]湯姆‧雷根的動物權利論,見《打破牢籠》頁78-9。《打破牢籠》,湯姆‧雷根著,陳若華譯,台北:關懷生命協會頁,2016年。

[14]《牠》,頁40-41。

[15]《牠》,頁41-42。