作者:本會顧問 彭仁隆

桃麗羊與生殖技術的發展

英國羅斯林研究所(Roslin Institute)在一九九六年向媒體公布,完成了全球第一隻桃麗羊(Dolly the Sheep)的複製工作。六年後,桃麗羊在台北時間2月14日深夜11點死亡。死因主要是無法康復的肺疾。為了讓牠少受一點苦,當年創造了牠的研究機構決定讓牠安樂死,而這個不是自由意願出生的生命,最後也在人為的支配下結束實驗生涯的一生。由桃麗羊之死,我們看到了幾個有關複製生命的隱憂:

1.生命獨特性的逐步喪失是否終將減緩自然演化的過程?

2.人為操縱基因的底限到底在哪裡?

3.複製一個人與複製一隻羊在生命倫理上有不同嗎?

在探究這幾個衍生的問題前,我們先來了解近代生殖技術的發展。自十九世紀孟德爾(Mendel)利用不同品種間豌豆的雜交,發現遺傳的特徵及規則後,揭開了遺傳學的序幕。1953年,美國生化學家James Watson及英國生物物理學家Francis Crick發現DNA的雙股螺旋結構,奠定了後代基因轉殖技術及分子生物學的基礎,自此現代基因工程慢慢開始應用於品種改良(產量、繁殖量及抗病能力的提高)、冷凍胚胎、基因改良生物(GMO, Genetically Modified Organisms)、器官及組織移植、動物複製、乃至於幹細胞的應用等醫療及生殖技術上。而1996年成功複製的桃麗羊則帶領全人類真正進入生物科技時代的濫觴階段。

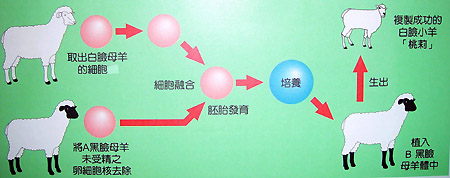

通常哺乳類動物都是以有性生殖的方式繁衍後代,也就是以一個分裂過只攜帶一半遺傳物質的卵細胞及一個精細胞結合,經由基因重組而發育生成新的胚胎,進而長成新的個體。而桃麗羊之所以震驚全球,主要是因為它是從已經定型,停止分化的細胞中無性生殖複製成功的,完全保留母體的遺傳特色,沒有基因重組的現象(雖然除了細胞核外,細胞質內的粒線體中也有部分基因)。複製羊的基本過程如下:

[1]由母羊A的乳腺取出乳房細胞。

[2]自乳房細胞核中萃取DNA。

[3]由B羊捐出另一未受精的去核卵子。

[4]將兩者以電擊的方式融合、培養。

[5]將此卵細胞放入C羊的體內孕育。

[6]最後生出一隻與提供細胞核A羊一模一樣的桃麗。

桃麗羊出生後,科學家檢視其細胞上染色體的端粒(telomere),發現其短於相同年紀正常出生的羊,由於端粒已證明與老化(ageing)有明顯關係,因此科學家推測桃麗羊的的提早老化(premature)與其細胞是取自於一頭六歲的母羊身上有關。然而,科學家最初複製羊的動機,是為了維持乳汁中高蛋白質含量個體基因的穩定等經濟因素,提早老化的複製羊便不足以提供原先期望的產值。

生命倫理與複製生命

倫理學(Ethics)主要是在探討道德上的「善」、「惡」、「是」、「非」,生命倫理(Bioethics)則屬於應用倫理學的領域,其原文源自於希臘文biose(生命)與thike(倫理),用來研究科學發展過程中,人類與其他生物互相產生的道德爭議與倫理問題。雖然最初生命倫理多在探討醫療相關的道德議題,然由於生物科技的大量應用,人類逐漸必須面對許多諸如代理孕母、家庭價值、人倫關係、胚胎的生命地位等超越醫學方面非技術性的難題。而其中,目前因基因轉殖與生物複製所衍生的倫理問題,可歸納為正反兩方意見:

正面意見

生物產業總產值的提昇:據統計,基因改造作物GMO的全球種植面積已達1億2500萬英畝,其中占總種植面積最多的是大豆、玉米及棉花,而主要引入的基因以抗殺蟲劑特性為主。過去埋首在實驗室的生物學家可能因為成功地轉殖一個抗病基因而帶來數億的財富。

醫學上的貢獻:利用製造重組去氧核酸(Recombinant DAN)及聚合脢連鎖反應(Polymerase chain reaction)可以將基因大量複製。例如將人類胰島素基因轉殖進入大腸桿菌中,進而大量生產胰島素,為糖尿病患者帶來重生的希望。相似的基因工程在醫學上已廣泛應用於疫苗及藥物上。而生物複製在醫療上則多用於取代病變的組織或器官。如科學家可以拿一個豬的細胞,加入人類的基因,然後用這一個細胞複製出一隻豬,這隻豬的器官由於不會對人的免疫系統排斥,因而可以將需要的器官移植到人的身上去。

解決不孕症的問題:陽明大學洪蘭教授認為,沒有人有權利去否定別人當父母的權利或幸福。在不妨礙別人自由的前提下,想把自己的基因遺傳下去是生物的本能,不應該被放在「是」、「非」的天秤上來衡量。不孕症的父母逐年在各醫學中心增加儲存自己生殖及體細胞的比例,間接地昭告世人這個龐大的商機與市場需求。

DoDo鳥、

DoDo鳥、

猛象、

恐龍,

誰會先在下一個世紀甦醒?

滅絕或瀕臨絕種動物的延續:包括牛津大學的動物研究室試圖藉由片段骨骼細胞複製多多鳥,及日、法兩國共同合作複製猛馬象等;較具規模的動物園亦已經開始保存稀有動物的生殖細胞。侏儸紀公園未來也許有可能從電影情節走入我們現實的生活中。

反方意見

基因庫多樣性的喪失:由於人為的篩選造成基因單一化,突變及其他原來被視為「負面」的遺傳因子一再被剔除出來;生命的獨特性、不可預測性及多樣性因而逐漸消失,整個生態系統因為基因庫多樣性的喪失將變得無比脆弱。

家庭與生命價值泡沫化:在人類社會中,家庭的人倫關係一直默默扮演者維繫成員個體情感與培育幼童初期發展的基礎角色。複製人的產生可能使兩性關係變得更為薄弱(或許卻在同性戀運動上平反?),進而使家庭結構面臨前所未有的挑戰。此外,複製人也有生命,他們也應該擁有屬於自己的法律地位、人權及大腦記憶,生殖性的複製無論如何跳脫不開一種「產品」的影子,雖然我們很難以「是」或「非」來替這種科學下定論,生命的尊嚴無疑地卻因此陷入一種複雜的矛盾。

基因濫用與基因污染:即使不知道吃下基因改造過的黃豆到底會帶來什麼疾病,消費者寧願保守地選擇「土」黃豆製品。然而,並非所有的基因產製品都會在被購買前事先告知,消費者毫不知情地承受這些基因食品或藥品對自己身體所可能產生的未知影響。基因改造過的細菌、植物或動物,也可能因為流出市場,侵入其他生物而造成基因污染。

複製絕種動物是一種補償心態:不論是個體間或是物種間的競爭淘汰,都能加速遺傳特性的累加而成為巨演化(macroevolution)的動力,而任一物種的獨特性與時間及環境因子的互動便為決定其是否走向滅亡,或是分化為更多物種的本質。當某一物種面臨極大的環境與內部壓力,伴隨著人為或非人為因子而滅絕時,此物種的遺傳特性基本上已經喪失驅動演化的功能。亦即,在演化巨觀上,複製絕種動物是沒有多大意義的。

我們能夠做的,就一定要做嗎?

藉由複製桃麗羊技術的成熟,帶有人類基因的波麗羊繼而誕生,波麗可以由此基因生產人類的蛋白質。這裡基因工程的一個劃時代革命意義在於,人類已經可以隨心所欲地操弄某一基因至動物身上的體細胞,乃至於生殖細胞,因此這個動物可以藉由產生下一代,而將此人工植入的基因一代代遺傳下去,即使必須冒成功且存活率僅有萬分之一的代價。而人造染色體(artificial chromosome)的發明雖然目前只能攜帶一個基因,理論上克服攜帶大量基因只是未來時間與技術的問題。

這一連串息息相關基因工程的突飛猛進與技術合作,似乎已然暗示了我們一個潛藏的重要訊息--設計動物(designer animal)或設計嬰兒(designer baby)是指日可待的:未來的豬可能都會具有全身精質瘦肉及雙倍生長的基因;父母可以決定自己孩子的髮色、身高甚至是智力或藝術天份,遺傳工程的技術不再只被侷限於醫療用途,而開始介入自然演化的序列。

科學家終其一生只為一探生命的奧秘,如今這扇門的鑰匙已然在手,再去討論該不該開似乎有違人類求知的天性,然而具備了開這扇門的鑰匙,是否代表門後所有有關生命的一切皆已全然被解讀?走進一個未知的世界又會對後代的子孫帶來如何不可預知的影響?在爭論門後這個短時間難以消化的龐大資源時,每個人心中衡量的尺刻度皆相同嗎?亦即,對於利用人類生命的謹慎態度與道德感是否也該應用到其他型式的生命身上?

筆者不認為在討論基因工程與複製人的道德倫理爭議時,應該將其他生物屏除在外;是否立法對基因工程在人體上應用的界線,也不應該以實驗於其他非人類動物的成功率作為標竿,相反的,在繼續操弄這些基因之前,我們應該回頭思考所有生命的價值與道德的本質,判定道德的標準有人類與其他動物間的「絕對」與「相對」之分嗎?目前科學家對於複製生命,尤其是複製人類所抱持的保留態度,原因大半來自於「風險」的考量,亦即,技術上的問題一但被克服,衛道人士必然難以抵擋從醫學、生殖上所創造出的無窮利益。魏爾麥說:「我不認為複製人很可怕,我只覺得悲哀。」適切地傳達出這些被創造生命的無奈。而真正令人擔憂的是--我們若不能體會「足夠」的哲學,則眼中永遠會有彌補不完的缺陷。

生命不免有一些缺角,生活難免有一些不便,與其竭盡心思將生命變成期望的樣式,不如換個角度,從一點小小的不完美體會造物者的美意。