物種保育功能的爭議

動物園另一項自詡的功能就是對野生動物的保育,但根據許多現有的資料顯示,這個說法存在著許多爭議。小問提供大家一份關於「娛樂性動物」(Animals for Entertainment)的資料參考。該資料是「動物解放陣線」(Animal Liberation Front)所整理的關於一般大眾對動物倫理疑義的解釋,[1]並由台大獸醫系費昌勇教授譯成中文用於台大課堂。其中包括了「動物園不是為防止物種滅絕而貢獻嗎?」、「動物園在動物園裡比牠在野外不是活得更久?」、「若無動物園,人們該如何看到與學習野生動物?」、「馬戲團和獸術競賽(rodeo)有什麼錯?」等諸多問題。

針對動物園的保育功能,ALF認為「維持一個可行的基因庫(viable gene pool)…需要的動物數目要很多…即使在最樂觀的前提下,全球動物園網可以保存的物種數仍很小」,且礙於經費和空間等限制,「若要做到保存物種的整體性,或數百隻的特殊各類物種,即使是最大的動物園也無法負擔…即使將全世界動物園統合起來,最多也只能保存幾十個物種而已」。更不用說若圈養動物的基因庫太小,「近親繁殖的結果會增加疾病的感受性、先天性缺陷與突變」,而這批「體弱多病」的族群,在野外也沒有生存競爭的能力。再者,棲地復育也是問題重重,因為「只要人類有槍、有需求,以及有想吃野味的慾望存在,動物就無法停止被盜獵的威脅」。而人類不斷使用對環境有害的物質,導致環境中充斥著毒素、重金屬和殺蟲劑等,可能需要數十年或百年的時間,等毒素消散,動物才能重回棲地復育。

對於「把野外物種先抓起來圈養繁殖」,日後再野放復育這一點,ALF提出嚴正的反駁,例如極不適合圈養的水生哺乳類、許多鳥類,熊貓等,即使經過數十年的努力,還是難有所成。而動物園把這些物種抓回來,反而導致野外族群枯竭。此外,ALF也認為,用動物園的機構來保存物種,除了耗費大量金錢外,尚有嚴重的倫理問題,因為動物正常的社交活動受到壓抑,導致身心挫折、生活呆滯,變得神經質。就算人類自認這種保育不無道理,但對被剝奪了自由的動物而言,不會、也不可能獲得同等的補償——「圈養只成就了抽象的金剛猩猩(金剛猩猩的抽象概念),卻犧牲了個體的金剛猩猩。」

這一點與Sunny的看法不謀而合:「動物園具有保育功能,姑且不論實際與否;從義務論的角度審視園內為了保存該物種的延續性,剝奪少數個體的自由,人類不應該為了保存某個瀕臨絕種動物的概念,而讓個體失去選擇的權力」,不過他對復育的基本理念仍表示肯定:「若以人類為了補救某物種而剝奪其自由,以便未來在棲地復原或復育成功後,讓該瀕臨物種重新回到野地生活,這樣的行為也不全然該受到譴責。」

如何看待動物園的轉型與監督?

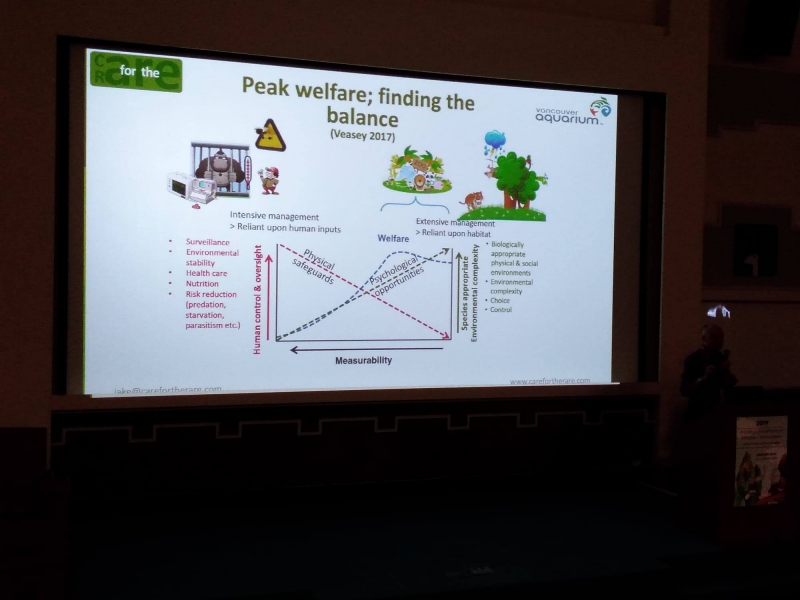

關於動物園的轉型,毛毛分享不久前參加「動物福祉:展場更新與物種典藏」研討會聽到的內容:「會中溫哥華水族館的Jake Veasey博士介紹了動物圈養與福祉的關係。下圖左側可見一隻靈長類在籠內,此為過去獨立單調的圈養方式,就只是一隻動物在籠內,沒有其它。這樣的方式使人類能相對容易的觀察動物、取得其生理數據來保證動物的健康,以及有效防止動物脫逃,但動物本身完全無法展現本能、也沒有任何福祉可言。」

而右側的圖顯示了較高的圈養環境豐富度:「隨著時代變遷,對於動物行為的研究了解,圈養環境豐富度越高,甚至有跨物種的混養,動物的心理也越來越健康,越來越接近自然的狀態。但大自然同時是多變的,是殘酷的,研究人員只要無法完全掌握動物的一舉一動,動物就可能因為各種因素而死亡。因此動物福利學者需在其中找到最好的圈養方式。」[2]

小問認為,作為經營管理者,動物園確實不樂見動物非預期死亡,這對動物園是實質的損失,所以或許這也是部分動物園不願意全心朝「較高的圈養環境豐富度」方向發展之理由,因為這不容易「完全掌握動物的一舉一動」而易使動物死亡,也就讓動物園蒙受損失。單調的環境或許是不容易死亡,但這是園方的立場,恐怕不能說是站在動物的立場。

而宗潔老師在書中舉了日本旭山動物園「反轉凝視」的例子作為一種動物福利的實踐方式。「凝視」(gaze)是觀看者從觀看行為中獲得快感,向被觀看者展現權力的方式,而旭山動物園的北極熊館位於高處,當遊客從一樓展場的水池向上看時,對居高臨下的北極熊而言,會出現把「出沒在水面上的人的頭顱」看成海豹的錯覺,從而反轉觀看者與被看者的角色,減緩對動物的壓力。[3]又或者把狼安置在充滿矮樹林的展場中,讓遊客沿參觀路線自己「尋找狼跡」,一方面增加環境的豐富性,一方面也提升遊客的賞玩興味。[4]

雖然從動物福利的角度而言,旭山動物園可謂煞費苦心,但這些訴諸政治正確的、抽象的形式正義究竟能讓動物好過多少,實難檢驗,尤其在北極熊與狼,及千百種野生動物的生活範圍可達數百平方公里的前提下,單靠凝視權力的反轉,或將展場布置得更像叢林來解決牠們的身心困境,恐怕仍是遠遠不足。

至於新竹動物園的轉型,素甲魚說,當時讀了蔡阿婆的報導覺得很感動,有點想去走訪新竹動物園,但是又怕看到動物處境不如預期的場面。後來看了動物權提倡者Sera所經營的【鳥語獸躍】與台灣動物平權促進會合作到園區進行田調的影片,覺得失望難過。影片拍攝於動物園重新開幕的第二天,顯示仍有不少地方需要改善。幾種明星動物,包括孟加拉虎、馬來熊和紅毛猩猩都出現刻板行為。此外,展示區不大,都是「上下層設計」,動物沒有完整的遮蔽空間,不能休息、無法避雨,無論走到哪都要面對玻璃櫥窗外遊客的目光。

因此,動平會提出五點建議,希望動物園能提供足夠的遮蔽空間、拉開遊客與展場的距離、限制觀看人數、降低音樂聲量、提升解說員和志工的動物知識等。[5][6]

關懷生命協會的記者蔡阿婆過去曾經在動平會工作,清楚這兩個協會的立場是一致的,她贊成動保團體要積極監督動物園的轉型:「新竹動物園重新開園之前和之後,都引發各界關注、媒體報導,尤其是關心動物權益的個人和團體,會去實地走訪、提出批評和建議。我認為這是一個很好的開始,既然新竹動物園推出『沒有籠子的動物園』、『對動物友善的動物園』等主張,自然要接受社會大眾的審視與評斷。此外,我也希望能讓一些不太關注動物的民眾,因為聽說了這些主張,而開始思考動物園的意義。新竹動物園的改變有哪些好、哪些不好?園方提出的理想,到底能落實多少?現在監督的力量很大,如果這股力量能一直持續,相信對於動物會是有幫助的。」

關於監督,蔡阿婆進一步補充:「對於動物展場,原本我認為就是要拒絕消費,讓這類產業無利可圖、蕭條消失,不過現在想想,還有更積極的做法,就是發揮公民參與的力量。不只動保團體、新聞媒體可以發聲,每個人都可以成為調查員,主動訪查、發現問題,上網發表讓大眾得知,並傳達給業者要求改善(打電話、寫信、現場告知)。也許效果未必立竿見影,但如果有持續而廣大的民意壓力,業者就必須正視問題並改善,動物也能因此得到更好的福利。對於失去自由甚至失去棲地的動物們,我們的愧疚太多,彌補太少,為牠們發聲只是一件最基本的小事。」

小問說,事實上台灣的動物園工作者應該都不喜歡被監督,摘錄黃宗潔老師在〈當代台灣動物書寫中的動保意識〉分析木柵動物園園長陳寶忠所著的《動物園的故事》作為參考:

……媒體的報導、動保人士的批評對動物園造成的莫大壓力,亦是作者(陳寶忠)不斷強調的重點之一。動物園飼養動物的成敗必須承受外界的監督,園方會感到壓力龐大是可以想見的,所以文中不時出現如企鵝蛋「如果孵化失敗,可能會被罵到臭頭」(頁57 )等充滿焦慮的文字。但外界人士對園內動物福祉與生命的關懷,作者卻是以充滿偏見的角度來看待的。基本上外界的一切批評,對他來說似乎都是「無知人士的唱反調言論」。序言中就已提到:「如何滿足牠們在圈養環境下的所有需求,已夠讓人頭大,更何況還有一些保護動物人士會經常質疑動物園中動物的福祉,甚至動物園是否還要繼續存在,這些挑戰與箇中辛苦很少為外界所了解。」(頁10 )[7]

如果「動物園飼養動物的成敗必須承受外界的監督,園方會感到龐大壓力」,老實說也不難想像為何園長陳寶忠會預設了動保人士對動物園的批評都是「無知人士的唱反調言論」,兩造關係長期是惡劣的。小問也反思,動保人在監督上為何慣用嚴厲批評或控訴的方式表達反對動物園的意見,可能是基於動物園工作者們對動保圈內人來說,其面目長期以來是模糊甚至偏向負面的,也可能是沒有碰過真的有心想要解放動物的動物園工作者。

而蔡阿婆由於有機會直接接觸新竹動物園的工作者,發現他們其實「希望動物不要再被長期圈養」,她的報導也可看出動物園工作者較為不同傳統刻板印象以外的立體感,譬如「在園長辦公室採訪約半個小時,就陸續有五通電話打進來,都是詢問動物園何時開園?對方可能不知道,接電話的正是園長本人,楊家民親切回答每個問題,希望民眾在開園後繼續支持。每天都有許多詢問的電話,說明了民眾等待已久、期待極高,但這也帶來不少壓力。」

蔡阿婆補充說,基於記憶的反差,是有對新竹動物園工作者提昇了好感:「10多年前我去過新竹動物園,當時我對動保、動物權還沒什麼認識,只覺得這個動物園好荒涼、好破舊,動物看起來也無精打采的。2019年11月,我到新竹動物園做採訪,包括志工、獸醫、照養員、園長等,才發現這些人對動物都很有感情,也希望動物能過得更好,不要再被長期圈養。」

更重要的是,新竹動物園長楊家民在受訪時對蔡阿婆提到的兩大轉型重點是「不再買賣動物」以及「以救援收容動物為主」,也就是說,面對動保組織的記者,他沒有把動物福利一向擁護的「環境豐富化」(environmental enrichment)列為最必要的轉型走向,至少他腦袋清楚,與眾多動物園工作者有所不同。為什麼這麼說?就上述日本旭山動物園在「環境豐富化」的努力來說,諸如把狼安置在充滿矮樹林的展場中,讓遊客沿參觀路線自己「尋找狼跡」,或將北極熊館設於高處,容易讓北極熊產生「出沒在水面上的人的頭顱」看成海豹的錯覺,從而反轉觀看者與被看者(被獵者)的角色,種種看起來是人類與動物的感受都能有所提昇的轉型設計,倘若在動物死亡後還繼續補充新的動物以服務動物園的動物福利形象,那麼這類改變可以說是更上一樓地滿足(厭倦了單調的圈養環境與無生氣動物的)遊客,把牢籠加大的作法,並非真正為動物著想。蔡阿婆說,如果各動物展示場所都能做到「不再買賣動物」以及「以救援收容動物為主」這兩點,整個運作方向將會完全不同,應該是許多關心動物的人所樂見的。

談到「把牢籠加大」,素甲魚也進一步分享湯姆‧雷根的動物權利論,其強調,「[動物]跟我們一樣活在這個世界中,對世界有所意識,知道發現在自己身上的事情。並且,跟我們一樣,牠們會在意這些事情,無論他者是否在意」。[8]從新竹動物園企圖轉型的例子來看,學習與動物易地而處,我們還有很長的路要走。

素甲魚在最後想要分享在閱讀《牠鄉何處》之章節〈展演動物篇:動物園中的凝視〉時,深受感動的一個段落,這是來自湯瑪斯‧法蘭屈(Thomas French)《動物園的故事:禁錮的花園》(Zoo Story—Life in the garden of captives)中一段對動物心境的動人描繪:

用「牠們沒被圈養過」一語帶過是很難形容牠們目前的感受的,在這之前牠們從沒踏入建築物過,應該說在牠們的概念中根本沒有所謂建築物的存在,……牠們究竟會怎麼看待這樣一種極端的周遭環境變化?牠們內心要作出何種調整才有辦法維持其對自我生命形式的認知?……人類爸媽將會背著小朋友們走到牠們面前指指點點,學校的孩子也會學到牠們的名字,然後對著牠們大聲叫喊(接著馬上就忘記)。但人們卻永遠不會理解牠們原先生存的那片土地,不會明白牠們所背負的失落,不會懂得牠們內心糾纏的記憶,不會知道牠們是承受了多少東西才站在這裡——一個動物園的展示區裡。[9]

在這次對動物園的討論中,大家都各有收穫。相約下次再聚,暢談其他議題。

延伸閱讀:

“Zoos are outdated and cruel—it’s time to make them a thing of the past” by Damian Aspinall. The Independent(英國獨立報)。此文舉證歷歷,反駁動物園自稱擁有的三大功能,即教育、保育和研究,但並非只是批判,其內容同時也為動物園從轉型到消失的未來提出的明確的施行辦法及時程建議。

2019年,關懷生命協會的調查小組,前往高雄的壽山動物園訪查,向園方提出改善報告《108年度壽山動物園訪查》。調查小組預定在2020年間將前往新竹動物園訪查,評估園內的動物福利、展區設計、設備維護等情況,並對園方提出具體的建議。也可對比之前關懷做的三次調查,包括2000年《動物展示館觀摩報告》、2002年《新竹市立動物園勘查報告--動物福利暨動物園更新計劃之檢討》、2005年《新竹市立動物園圈養動物福利報告》,更能看出新竹動物園歷年來的改變,讓大眾了解有哪些改善、哪些不足。

[2]〈重新思考動物園變遷下的教育意涵〉,林韋任,2020年1月14日。

[3]《牠》,頁36。

[4]《牠》,頁36。

[6]網友參觀後心得https://www.facebook.com/mixgirlSaphie/photos/a.1583385455038659/2773603909350135/?type=3&theater

[7]黃宗潔:〈當代台灣動物書寫中的動保意識〉,收錄於《思想》第8期「後解嚴的臺灣文學」,2008年,頁88。

《牠鄉何處?城市‧動物與文學》,黃宗潔著,台北:新學林,2017年。

[8]《打破牢籠》,頁79。

[9]《牠》,頁37-8。