如何向權力說真理?

--動物保護政策倡議的三層次策略

壹、前言

「推動動物保護工作很難嗎?」,這向來是一個很難回答的問題。民眾對於「台大生虐貓案」(劉志原、鍾麗華、黃旭磊,2010)的群情激憤,修法對虐待動物者加重刑罰,種種跡象都看得出社會對於虐待案件的深惡痛絕,似乎動物保護推動政策並不難推動。然而,若將場景轉到為了防治禽流感而「殘忍地撲殺禽類」(李娉婷,2015),或者將場景轉到客家義民祭「不人道餵養神豬」(林佳慧,2011),乃至於海生館「終生囚禁鯨鯊」(廖靜蕙,2014),大眾卻彷彿視若無睹,與對待虐貓案的反應南轅北轍,從這些案例來說,推動動物保護政策,又是難上加難的一件事情。

上述這些案例中,若所欲保護的,是經濟動物、展演動物、因習俗而遭受虐待的動物,由於他們需要訴諸的,不只是個人的仁慈與愛,還需要突破人類的政經結構與文化習俗,因此,其難度不言可喻,而這種對動物保護二分法的現象,在Herzog的著作「人類與動物之間的道德難題:為什麼狗是寵物?豬是食物?」一書中,有清楚的說明,並將問題歸諸於「人類理性與獸性力量終年相互拉扯不可避免的結果」(彭紹怡譯,2012:365)。O’Sullivan(2011)則是將這種「人類對不同動物差別對待」的邏輯,稱為「內在不一致」(internal inconsistency),並且認為,解決「內在不一致」的問題,比起解決「外在不一致」[1](external inconsistency)的問題還更急迫。

但是,面對人類主宰下的「狗是寵物、豬是食物」的「內在不一致」問題時,究竟應該如何處理,才能夠真正使動物得到保護,卻是人言言殊,莫衷一是。

有些倡議者主張透過個人層次的反省來解除道德困境,例如:Herzog就認為,人們必須接受人類道德的複雜性,並學會與自己妥協。但是,對於動物保護政策的推動者來說,必然不可能以此為滿足,也必定會更進一步地,尋求集體層次的動物保護方法。若然,則吾人必須關心者,便是:從集體社會層次來說,有哪一些理論可以用來指引動物保護政策倡議的行動呢?

集體社會行為,由於涉及複雜的政經結構,要如何能夠干預,才能夠獲致最後的倡議成果,向來是政治學者所關心的問題。Smith(2012)在其著作「動物治理」(governing animals)一書中,便試著要透過動物行為學或獸醫專家,建構一套代議制度,讓動物能夠有代表其利益的功能團體,使其需求,能夠跟其他人類的利益團體一般,同時被納入當代民主制度中相互抗衡,以避免目前動物單方面受人類剝削的狀態。另外,O’Sullivan(2011)則主張,動物保護者應透過「資訊揭露」的方式,讓目前刻意被遮蓋的,受苦難的經濟動物、展演動物或實驗動物的處境,能夠被人類「看見」,才有可能引發人類的同情心,將他們的保護提升到同伴動物的層次,克服「內在不一致」的問題。

但是,筆者認為,面對人類的集體社會行為,動物保護者的倡議行動,恐怕還必須有更深入的多元策略,才有可能收效。筆者發現,透過街頭遊行議會遊說,或許對於同伴動物保護的議題,效果顯著,但是,若動保人士碰觸的是人類的肉食習慣,或是少數族群的文化,便常常會遭來非常惡意的譏諷,與強烈的反彈。舉例來說,倡議經濟動物的人道養殖,或減少食用動物的殺戮的動保人士,常被譏為「偽善」或「不切實際」,提倡「禁止野生動物的狩獵」,而被批為「以漢人或中產階級文化壓制原住民文化」,也是家常便飯。若社會集體意識如此,則這些動保主張,欲吸引大眾支持,進而影響政策,便成為非常困難的事情。

因此,為了產生有效的政策倡議,吾人必須瞭解不同動保議題所面對的政治系絡,並且發展新的政治策略,才能夠有效的落實各種不同面向的動物保護目標。

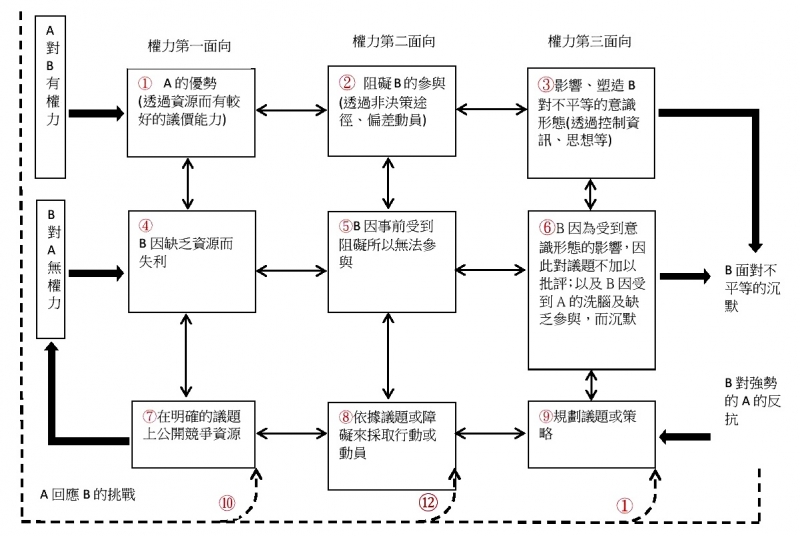

筆者將在下文中,將先介紹「權力的三個面孔」(Gaventa,1982),從主流的政治多元主義(Schumpeter, 1942; Berelson, 1954; Dahl, 1956)開始,嗣後將社會學中的「資產階級化」(embourgeoisement)以及「霸權」(hegemony)等概念(Gaventa,1982)帶入之後,了解弱勢者為何不參與(Verba & Norman, 1972)。若主流的多元主義場域中的權力角逐,是所謂的「權力的第一種面孔」,則透過權力將異議者的聲音阻擋於體制之外,就是Bachrach & Baratz(1962; 1970)筆下的「權力的第二種面孔」,最後,則是Lukes(1974)所談到的「權力的第三種面孔」--強勢族群透過意識形態的形塑,使得弱勢族群根本無法意識到權力被剝奪,因而無從產生反抗的企圖。

在介紹完權力的三個面孔之後,筆者將以Gaventa(1982)所發展出來的三層次權力架構,來解釋國外動物保護政策推動過程中,所遭遇的三層次暴力--「偏差暴力」、「制度暴力」以及「文化暴力」問題,在最後,本文將進一步以Gaventa(1982)的分析架構,來建議國內的動物保護工作者,應該如何在不同政治系絡下推動適當的政策方案,才能夠產生實際的政治效益。

貳、權力的三種規範性理論

一、權力的第一種面孔

權力的第一個面向,是循著多元主義者邏輯而展開的(Dahl, 1969;1957;Polsby, 1959; 1963)。他們認為所謂的「權力」,指的是在社會場域中,某一方透過各式資源,使得另一方改變行為的一種介質,最著名的定義就是Dahl(1969;1957)所定義的:「如果A能夠使B去做B原來不想去做的事情,那就A對B有權力」,也因此,如果要研究「權力」,其重點應該集中於研究「誰參與、誰得到,或失去甚麼,以及誰在決策上取得優勢」[2]等等內容(Polsby, 1959; 1963)。

如果吾人將「權力」以及研究重點作如上的定義與限縮,便很明顯地可以看出多元主義在權力研究上的三種假定(Gaventa,1982):

(一) 首先,只要某群體民眾對政府產生不滿,就一定會有所行動:而民眾會去選擇參與他最關心的政策領域,這樣的行動,就可以有效地爭取到該群體的實質利益(Polsby, 1959)。

(二) 其次,公共決策的場域,會向社會上的所有人開放:在多元主義中,非常強調決策的分散化,因為社會上的所有人都能夠透過管道影響公共政策,最後的決策才會有意義,Dahl(1961)在研究New Haven市政府的決策後,便指出,美國的政策有意義,就在於個人能夠在決策過程中的每個節點,透過個人的方式,去找到一個代言人,並介入影響政策。

(三) 最後,某群眾領導的聲音,可以視為該群體的主張:多元主義認為,群體最後自然會找到代表自己群體的領導者,並且會隨時間遞嬗而流動及更替(Polsby, 1963),也因此,在民主的制度中,在進行決策的妥協過程中,沒有一個團體的聲音會被忽略(Dahl, 1961)。

以上三個假定,常也就是許多民主國家中主流民眾的看法,既然制度上並不存在任何參與的阻礙,民眾可以自由表達自己的意見,因此,民眾若不參與,或者不行動,導致自己的利益受損,民眾得要反省,自己有沒有負起相當的責任,是否因為自己的政治興趣低落(apathy)、政治無效能感(political inefficacy)、犬儒主義(cynicism)、疏離感(alienation)甚或是「無道德家庭主義」(amoral familism)等等(Banfield, 1958;Almond &Verba, 1963)因素所造成,若從這個角度來看,弱勢民眾的權益受損,就不再是政治制度本身的問題了。

然而,行筆至此,讀者必然會發現,前文所提到的三個假定,恐怕不能夠完全成立,弱勢者在權利受到壓迫時,因繁重的工作壓力而無法參與政治;社會上的參與管道與個人的參與能力並不一致;弱勢族群缺乏有力的代表,這種種的問題都有可能導致多元主義的理想未能實現,因此,若將問題歸諸於弱勢民眾的個體,恐有「怪罪犧牲者」(Blame the victim, 1971)之虞,因此,若欲矯正多元主義的困境與傾斜,必須有其他分析「權力」的角度。

二、權力的第二種面孔

但有多學者並不認同多元論者的觀點,Schattschneider(1960)便認為,將不參與的責任,歸咎於弱勢者的刻意忽視參與、漠不關心與無能,是民主社會的主流看法,然而,這麼做便忽略了另外一個可能的解釋,也就是,這些弱勢者的怠於參與,其實是導因於他們能夠反映意見的管道,被壓抑了。如此一來,「最有需求的人,能展現出最高強度的意見」的假定,便不再正確,因為,那些已經在場域中能做決策的人,可以事先透過抑制某些表達的管道,進而削弱其他人的參與。於是,Bachrach&Baratz (1962;1970)在多元主義的權力觀之外,另外提到政治場域中尚存在著「權力的第二個面孔」(second face),在這個思考路徑下,有權者可以透過制度的進入障礙,將弱勢參與者排除在外,產生所謂的「偏差動員」(mobilization of bias),若此為真,則研究權力的政治學者,不應該只討論「誰參與、誰得到,或失去甚麼,以及誰在決策上取得優勢」,也應該同時討論「誰得到甚麼、在甚麼時候得到、如何得到,以及誰被排除在外,如何被排除在外?」[3]

根據「權力的第二個面孔」的邏輯,學者提到「無議題途徑」(non-issues approach)的概念,強調權力的無形效果(reputation)比它的實際運用(exercise)更為重要(Crenson, 1971),因此,權力最重要的呈現,未必是在政策競逐的場域中奮力求勝,而是透過權力來提前決定,那些問題可以進到競逐的場域,那些不行(Parenti, 1970)?這些弱勢者提前出局的現象,可以在研究美國黑人參與(Salamon & Evera, 1973)與農民政治參與(Wolf, 1969)時得到佐證。

但是,上述透過權力提前排除弱勢參與者的理論,雖然言之成理,但最大的困境,就是難以得到實證的資料證明。通常,這種權力的運用,通常是暗地進行的、隱晦的,甚至是私相授受的,因此,「權力的第二個面孔」最大的困難,不再於理論本身,而在於這些制度的影響力的存在,應該如何被實證(Crenson, 1971)。

除了面對多元論者對於實證可能性的質疑以外,讓「權力的第二個面孔」邏輯腹背受敵的是,另外有一些學者認為,「權力的第二個面孔」並沒有考慮到,權力的展現,除了截斷弱勢者的參與管道以外,還可以對弱勢者從意識形態上展開「洗腦」(Lukes, 1974),如此便可從根本上消除弱勢者的反抗。

三、權力的第三種面孔

在Lukes(1974)的著作中,對權力下了一個更廣泛的定義,他認為我們之所以能認為,某A對B有權力,是因為A能夠影響B去做違反他自己利益的事情(A exercises power over B when A affects B in a manner contrary to B's interests),由於這個定義並沒有詳細說明權力的載體,因此,只要是A能夠讓B去做違反B利益的所有方法,都能夠視為A對B是有權力的,也因此,Lukes(1974)的權力概念,超越了前兩個途徑,根據他的定義,A不只能夠要求B做B不想做的事,他也能夠影響、塑造以及決定B的需求,並且,A發揮權力的方式,也不僅止於不讓B進入決策場域,而是根本就不讓你產生需求,簡單地說,權力的第三種面孔,重視的是強勢者對弱勢者在意識形態及思想上的控制。他們認為,政治行動之所以能夠激起,或讓人們滿意,不僅止於依靠獎勵,或者壓制而達成,也能夠透過改變人們的需求以及期待而達成(Edelman, 1971),強勢者可以透過「意識形態宰制」(ideological predominance)以「驅動中下階級的共識」(engineering of consent) (Milliband, 1969)。

但「權力的第三個面孔」所採取的研究方法,是這個途徑的優點,但也成為致命的缺點。首先,由於這個途徑使得研究焦點不只能聚焦在可觀察的,個人的,行為主義(Lukes, 1974),而能夠讓社會學的其他研究解釋,包括社會壓力、歷史模式等,都能夠放進來考量(Gramsci,1971),但是,要如何證實社會壓力、歷史模式及意識形態對於個人認知造成的影響,便很難透過實證主義進行研究了(Gaventa,1982)。

參、權力理論與動物保護

一、權力的第一種面孔與動物保護政策

在權力的第一個面孔中,研究的重點是「誰參與、誰得到,或失去甚麼,以及誰在決策上取得優勢」。若以此途徑來觀察公共政策的制定,則觀察重點有二,首先,是在政策場域中產生的實際衝突為何,以及為了解決衝突,進行政策互動的過程中,誰佔了上風。其次,則是參與政策互動的各方利益團體,投入了哪一些資源:包括有形與無形的資源,最後才造成了當前的互動結果。

動物保護政策場域中,對於所謂的「對動物的暴力異常行為」(deviant violence to animals)(DeMello,2012: 242)的認定及執行,是一個很好的觀察起點。每個社會都有對於「殘忍」的集體認知,雖然每個社會都認同殘忍是「故意讓動物遭受不需要的痛苦、苦難以及苦痛致死」(Ascione & Lockwood, 1998),但是究竟每個社會裏頭「無法接受的行為」所指涉的特定具體事項為何,最終還是需要整體社會,透過政策過程加以認定。一般來說,在已開發國家中,因為這些貓、狗等動物,被大多數民眾當作家人來看待,因此民眾普遍會將對待貓狗等同伴動物的惡劣行為,視為殘忍的,這些行為包括:刻意虐待(包括槍擊、讓動物打鬥、拳打腳踢、淹死、刺傷以及燒燙傷)及疏忽(如挨餓受凍)等,對這些行為,民眾會將之定義為「對動物的暴力異常行為」,因而多數的民眾會要求立法給予行為規範,並課以罰則。

然而,雖然已開發國家中的同伴動物,獲得大多數民眾的青睞,而給予立法保護,但反觀經濟動物,在多數民眾的忽視,也不願投注資源去影響政策的狀況下,只有少數動物保護團體大聲疾呼,是無法成為法律上所應規範或處罰的「動物暴力異常行為」,仍被排除在非殘酷對待的動物名單之外,即便某些國家,在動物保護團體的努力下,制定了人道屠宰經濟動物的相關規範,但實際上由於檢查人力的缺乏,還是很難介入調查了解實際狀況,遑論進一步地處罰。

上述兩類動物處境的對照,便可發現,動物保護政策並非存在真空當中,而是與多數民眾的期待,以及投入資源的多寡息息相關,若多數民眾能透過政治過程,利用自身的有形、無形資源,及對政策的影響力,立法將所認知的「對動物的暴力異常行為」給予管制或施予罰則,便是「權力的第一個面孔」所分析的對象。而從已開發國家的動物保護政策制定經驗來說,若以「權力的第一個面孔」來分析同伴動物政策的制定,應當是合適的,在這當中,多數民眾都能意識到動物的權力,並且願意投入資源,挺身而出去影響政策,在這當中,政策的成功與否,取決於各方背後權力的強弱,在此中各方可以運用資源,表達意見,展現權力,並不存在制度的壓制以及塑造意識形態的問題。

二、權力的第二種面孔與動物保護政策

在「權力的第二個面孔」(second face)中,有權者可以透過制度的進入障礙,將弱勢參與者排除在外,產生所謂的「偏差動員」效果,因此,若欲透過「權力的第二個面孔」作為視角,分析的焦點,則是優勢團體如何透過儀式、制度性程序來維持系統,來維持某些特定團體利益的規則,產生「遏阻性決策」(non-decision)的過程,而根據Bachrach & Baratz(1970)的分析,產生遏阻性決策的行為,又可以分為顯性以及隱性兩種,在顯性的遏阻性決策中,強勢者可以透過強迫、威脅或吸納、建立程序或者障礙,來阻擋弱勢者進入決策場域。而在隱性的遏阻性決策中,則又可以分為兩類,一是強勢者透過「制度性的不行動」產生「應作為而不作為」(decisionless decisions)效果,或「放任漸進演變而形成意外地累積效果」(unforeseen sum effect of incremental decision),另一種則是「期待的反射規則」(rule of anticipated reactions),由於弱者會擔心,在反映意見之後,對方會有很強烈的壓制,因此選擇不表達意見。上述種種方法,都是強勢者能造成「遏阻性決策」的手段。

在人類權利的演化過程中,包括種族隔離的教育,男女同工不同酬等政策,就是「遏阻性決策」的表現,強勢者透過進一步剝奪弱勢者的各種資源(如知識能力、薪資),或制定對弱勢者不公平的法律,程序(如特殊族群的參政權),使其參與公共事務的能力降低或消失,就能夠成功達成「遏阻性決策」,可以想像的是,之所以能夠產生這種「遏阻性決策」,通常是因為宰制團體擁有絕對的經濟及政治權力的優勢。

至於在動物保護政策上的「遏阻性決策」,也就是Demello(2012:237)所稱的「對動物的制度性暴力」(institutionalized violence to animals),的確,雖然一般民眾較過往看似更關心動物了,在各式電視影集中,動物星球、國家地理頻道成為全球受歡迎的節目,也有越來越多的動物保護團體興起,然而,大眾關心的,似乎較傾向於個別動物的虐待,對於集體的制度性暴力,關心的不多,甚至於有時候,這些集體的制度性暴力,不但不被認為是一種暴力的形式(a form of violence),甚至還是社會所默許的。這些對動物的制度性暴力,通常與資本主義密切相關,生物科技產業對實驗動物的濫用、畜牧產業對於經濟動物的不人道措施、馬戲團等娛樂產業對展演動物的剝削、為了國際貿易交易而大量濫捕野生動物,在資本主義掛帥的經濟系統中,一切都變得如此的天經地義。在這情境下,即使社會中有極少數的動物保護團體,認知到動物制度暴力的嚴重性,但由於資本主義將動物視為生財工具,形成了一個難以跨越的障礙,使得一般民眾對動物的制度性暴力,成為難以逆轉的趨勢。

三、權力的第三種面孔與動物保護政策

Edelman(1960; 1967)認為,「權力的第三種面孔」之所以形成,與社會迷思、語言以及符號,以及權力運作過程中可以塑造及操縱的東西有關。因此,我們應該要特別研究優勢者如何透過各種方式,形塑他的合法性的過程(Mills,1956),這類第三種途徑的權力運作,可以透過兩種方式達成。第一類是透過直接的溝通,優勢者可以經由大眾媒體以及教育等政治社會化過程(Lukes, 1974; Mann, 1970; Frey, 1971),消弭弱勢者的反對聲音。第二類則是長期的壓抑產生的間接影響,首先,許多研究指出,弱勢者長期的失敗經驗,會使他們產生習得無助感,開始變得宿命論(fatalism)、自我否定(self-deprecation)以及不適當的冷漠感(undone apathy) (Katznelson, 1973),也因為這些習得無助感,是弱勢者回過頭來降低自我的需求與期望(Korpi, 1974),也因長久自信低落,而不得不接受了社群的普遍價值觀(Freire,1970)。其次,某些弱勢者可能會因為長期對自身利益倡議的參與不足,而降低了影響政治的企圖(Seeman, 1966; Pizzorno, 1970),也因此,最後弱勢者們有可能因為政治企圖的差異,對期待的目標產生不同的看法(Garson, 1973; Gramsci, 1957),這時候,宰制者變可以利用弱勢者的分裂,刻意在些時候扶植某些意見,打壓另一些意見(Gaventa,1982),如此一來,弱勢者的意見便更難以統一,而向優勢者反抗。

至於在動物保護政策上的「權力的第三種面孔」,就是Demello(2012:240)所稱的「對動物的特殊文化暴力」(culture-specific violence to animals),這些文化暴力的產生原因,來自於歷史當中更根深蒂固的傳統與習慣,在民族國家興起之後,國家或民族內部,會將內部的人力階層化,也使得社會產生階層化(social stratification),因而有效率地產生向外擴張領土的動力,這也更加強化了人們根據遠近親疏,將不同的個體「他者化」(othering)與「本質化」(essentializing)的習慣,最後區分出「自己人」與「他人」,然後給予不同的對待方式(Demello2012:258)。

將人類與動物對立起來,也是「他者化」的慣性,如果「他者化」已經形成了跨族群文化的習慣,就會形成很強烈的「對動物的文化暴力」,舉例來說,人類已經習以為常的「肉食癮」,便是這種類型,再例如,為了人類開發牧場或房地產,肆意地破壞野生動物(野狼、臭鼬)的棲地,為了人類的娛樂目的而生的打獵,割取鹿茸、牛角、象牙以及頭做為戰利品,甚至還有Safari Club International這類的組織,以獵取「非洲五大件」(The Africa Big Five Grand Slam)[4]作為光榮的印記。事實上,許多科學數據都已證明,現代人過度的肉食對於身體健康會產生負面影響,過度的畜牧業也會造成生態環境的危機,但在人類飲食文化中牢不可破的文化習慣,卻深刻地產生了「對動物的文化暴力」。

某些文化雖未普及化成為全人類的文化,但卻有一時、一地的特殊性,這種對動物的特殊文化暴力,在我族認同、文化傳統,或宗教信仰的大纛捍衛之下,即便在他人的認知中非常殘忍或荒謬,但在我群當中卻變得非常合理,甚至會「聖化」成為集體的盲思,也就因為這樣,西班牙殘忍的鬥牛活動、英格蘭的獵狐陋習、美國的鬥雞文化、中國與越南的吃狗肉傳統、還有尼泊爾女神祭的動物殺戮、日本的捕鯨傳統,非但不能符合動物福利的標準,也未必對人類有科學或經濟上的正面效益,但卻做為「特殊文化性的暴力」而存續著,有時透過族群、宗教的集體力量來捍衛其正當性,有時候就算已經是國家所明文禁止,但習俗還是深植民心,絕大多數民眾絲毫不覺得有任何問題,在這樣的文化暴力環境中,作為極為少數的動物保護者,不但缺乏抗爭的資源,甚至連抗爭的合法性都會受到質疑,也因此常被貼上背叛國族、宗教異端,或離經叛道的標籤,在長久抗議無效的過程中,動物保護者最後只能選擇噤聲。

肆、權力理論與國內動物保護政治倡議的經驗

一、Gaventa的整合性「假設模型」

前述權力的三個研究面向,雖然都有符合實際政治運作的一面,但也各自有其理論的哲學基礎,因而各哲學都有其規範性的色彩,也因此對現狀問題下,所提出的政策方案,也都各有堅持。權力的第一個面向,強調只要將民主制度建構起來,各方利益自然就能透過政策參與來使政策衡平;權力的第二個面向,強調政府必須克服資源不平等對弱勢者造成的進入障礙;權力的第三個面向,則認為政府必須祛除整個群體因為意識形態而造成的集體盲思。然而,因為上述三種權力面向,似乎都某種程度能夠描述當前的政策運作過程,因此,作為實證主義的政策觀察者,若能夠更多元地整合三種途徑,就能夠更清晰地了解權力的運作,以及在各種不同的政治系絡下,提出最佳的政策解決方案,這也就是Gaventa(1982)嗣後提出下圖「假設模型」的背景。

在Gaventa(1982)的「假設模型」裡,他提到了幾個重點。

首先,他提到了權勢者與無權者之間關係的運作原則。

1. 相互強化的關係:權勢者與無權者是一種相互關連且相互強化的關係(interrelated & accumulative),因此,不管是在權力的第一途徑(即圖中1與4之間的關係)、第二途徑(即圖中2與5之間的關係)或第三途徑(即圖中3與6之間的關係)上,當無權者長久不挑戰權勢者,就會使權勢者對他的權力越發強烈。

2. 階段累積的關係:此外,每一個權力途徑之間也會相互強化(即圖中1.2.3.之間的關係),前一階段途徑所累積下來的權力,會強化為下一個階段權力途徑的強度,也就是說,若是在政治場域的政策競逐(第一個權力途徑)中,權勢者能長久地勝過無權者而影響決策,這樣的權力會累積到第二權力途徑中,使權勢者能更有效地使用「遏阻性決策」來壓抑無權者,長久壓抑無權者的結果,最後會產生意識形態的型塑(第三權力途徑)的效果。

而若欲調整權勢者與無權者間的不公平互動,無權者必須注意到幾個原則。

1. 權力先於政策:若希望政策能產生任何調整,其重點不在政策訴求本身的良窳與否,而在政策背後的權力關係如何。只有當無權者抗爭後,使得其與權勢者間的權力開始產生變化,其所主張的政策才有可能出線。

2. 共識的建立:然而,無權者與權勢者之間的權力關係要能真正產生變化,還必須克服某些問題,包括:無權者必須要能夠先建立起無權者群體之間的共同需求、尋找政策的共識,以及共同的政治策略,否則容易被個個擊破。

3. 全面性策略:在建構共同需求、政策與政治策略時,必須一併考慮將三個權力途徑上的弱勢關係一併解決,無權者必須要能夠透過某一特定議題,同時達到反抗三種權力途徑的力量,產生「在議題上的行動動員」(mobilization of action upon issues),以對抗權勢者的「偏差動員」(mobilization of bias)。

4. 突破性行動:無權者必須設法建立起己身的各種有形及無形的資源,不能僅關注於實質的政治資源。在抗爭行動時,只要能夠在某一特定權力面向上取得成果,就能夠動搖權勢者在所有面向上面的權力關係。舉例而言,若能夠在上圖7.中,在明確的議題上與權勢者公開競爭資源而能成功,就有可能使行動8.「依據議題或障礙來採取行動或動員」能夠更加順利,反之亦然。

5. 結果的影響:無權者所發動的抗爭行動,未必要取得勝利,就算失敗,只要能夠消耗權勢者在三個面向上的資源與權力,就為下一次的成功產生了利基。

二、整合性權力理論與我國的動物保護政策經驗

(一)在第一種權力途徑下的動物保護途徑

1. 第一種權力途徑與同伴動物保護政策現況

在權力的第一個途徑中,研究的重點是「誰參與、誰得到,或失去甚麼,以及誰在決策上取得優勢」,在這個途徑當中,由於權勢者與無權者之間的扭曲關係,尚未進階到遏阻性決策與形塑意識形態的階段,因而動物保護者可以透過媒體傳播其訴求,透過示威遊行表達其意見,並且在政治決策場域(如國會或政府)中與反對意見做政策競逐。在我國,通常「同伴動物」保護的政策,可以視為在第一種權力架構下所進行的政策互動,由於台灣擁有寵物經驗的民眾約佔全體民眾的10%,因此整體社會尚能認同「同伴動物」的保護,舉例而言,在專門以流浪動物作為主題的電影「十二夜」披露了收容所的慘況之後,整體社會對於寵物棄養所造成的流浪動物問題,便產生更大的關注。因此,立法院制定了公立收容所「零安樂死」的政策(周思宇,2015),並且整體社會對於流浪犬採取TNR(捕捉、結紮、回放)方式放養的接受度,也提高到近7成(黃麗如、謝錦芳,2015),動保團體也提案,要求國會能夠制定更嚴格的寵物業管制政策(沈君帆,2013)。

2.第一種權力途徑與同伴動物保護政策困境

無疑地,在動物保護團體及愛護動物民眾投注各式資源,透過各種管道強化宣傳下,民眾對於同伴動物的種種不當飼養,已經從過往「社會默許接受」的作法,成為「對動物的暴力異常行為」(deviant violence to animals),並且逐漸形成正式的動物保護法律與政策,同伴動物保護政策情勢似乎一片大好。

然而,寵物管制政策的研究者卻也指出,歸類在「道德性政策」的動物保護議題,常也難逃該類政策的執行困境,由於動物受虐的影響非常容易產生「道德震撼」,因此在相關受虐訊息曝光初始,非常容易引起整體社會的同仇敵愾,然而,民眾對此類道德政策議題的關注並不長久,因而在同伴動物保護規範立法之後,面對缺乏行政資源無法執行的窘境,民眾卻常視而不見。此外,前所提及的「道德震撼」常使得民眾要求政府制定出陳義過高,但可能缺乏因地制宜特性的法規,有時反使得寵物業者遁入地下化,使寵物的處境更為惡劣。(吳宗憲,2012)。

3. 第一種權力途徑與動物保護政策困境之解決建議--「落實政策執行績效」

雖然同伴動物政策的制定過程中,動物保護團體可以透過媒體散布動物受虐的照片,進而激起民眾的義憤,影響輿論,進而使得相關管制政策得以順利通過,然而,我們也不能夠忽略了,寵物業者實際擁有財務及物質資源,且實際管領了寵物,他們的實際行動對寵物都產生莫大的影響,而政府官僚則在自身資源的局限下,考慮到對業者取締的效果,會產生各種多樣且寬鬆程度不一的管制執行方案。

筆者認為,在第一種權力途徑下,由於民眾常常基於義憤,而給予立法者過度的壓力,建構出陳義過高的政策,然而,由於民眾「口是心非」的特質,因此過度嚴苛的政策方案,在執行時會產生無法有效落實的反效果。因此,同伴動物的相關政策困境,必須更透過循證的過程,細緻地考量如何能夠「落實政策執行績效」。第一步,政府在「政策輸入面」上,必須透過循證的方式來規劃動物保護政策,舉例來說,當不同的動物保護團體,面對是否以及如何落實TNR的政策爭議時,便可以根據特定地區的「政策試點」經驗,蒐集循證的資訊,之後再進一步思索是否及透入多少行政資源;第二步,政府在「政策執行面」上,必須根據動保實際需求,設計動保行政單位的業務項目、組織位階及分工、人力配置上的規劃,否則無法因應民眾要求的嚴格執法密度;第三步,政府在「政策輸出面」,必須分析政策利害相關人的順服程度,除了動物保護團體的要求,也必須考慮寵物業者的配合度,以及政府第一線人員的行政資源,建構可行的政策措施,才能使動物保護政策能有效執行。

(二)在第二種權力途徑下的動物保護途徑

1. 第二種權力途徑與動物保護政策現況

在權力的第二個途徑中,權勢者可以透過制度的進入障礙,將無權者排除在決策之外,產生「偏差動員」效果,在這個視角下,我們分析問題的焦點,則是優勢團體如何透過儀式、制度性程序來維持系統,來維持某些特定團體利益的規則,產生「對動物的制度性暴力」。相較於第一種權力途徑下,對個別同伴動物虐待的關注,社會大眾對其他動物的集體制度性暴力常是默許的,即便民眾對受剝削動物的苦難有或多或少的同情心,但因民眾多半難以超越自己的經濟利益,反過頭來為經濟動物、實驗動物、野生動物權益請命。在這樣的自利前提之下,動物保護人士在推動上述政策議題時,所要對抗的,是整個社會的龐大集體制度性暴力。

舉例而言,儘管國內動保團體「台灣動物社會研究會」曾多次抗議國際大公司麥當勞所使用的雞蛋是非人道生產的(汪彥成、王奕蘋,2015),但因為大眾多半考量的是產品的價格,故默許動物被虐待的情況,也因此,廠商對此常虛應故事,政府亦未真正積極介入;又例如,雖國內動保團體TSPCA積極推動禁止化妝品廠商使用動物作實驗,但在廠商利益團體的施壓之下,也遲遲難以進入立法院的程序委員會(張語羚,2015);再如,多個動物保護團體推動禁止野柳海洋世界、花蓮遠雄海洋公園停止提供海洋哺乳動物表演(朱淑娟,2015),但由於民眾的忽視及業者的商業利益,政府與業者對這些呼籲,多採取低調回應;最後,在野生動物方面,關懷生命協會曾要求政府能立法重罰台灣原生食蛇龜、柴棺龜的盜捕(廖靜蕙,2014a)、其他動保團體也曾要求對苗栗石虎進行保育,停止或縮小苗栗的土地開發案(廖靜蕙,2014b),但這些要求,卻也都因為背後隱藏的經濟開發利益,幾乎都無法產生有效的政策調整。

2.第二種權力途徑與動物保護政策困境

第二種權力途徑下的權力之所以產生如此大的制度性暴力,我們可以從「公共選擇理論」的分析一窺端倪,首先,由於民眾是理性自利的,涉入政治將耗費個人成本,因而通常會對於決策的過程保持「理性無知」(浩平等譯,2003:27),公民選擇「搭便車」(Olsen, 1965)是「集體行動邏輯」中很自然的現象。其次,也因為官僚與代議士亦是自利的(Niskanen, 1975; Downs, 1957),他們本身並沒有政策偏好,因此在制定政策時,代議士會有極大化選票的動機(Downs, 1957),而在執行政策時,官僚也會企圖極大化自身生涯收益(浩平等譯,2003:26),因此,無論代議士或官僚,因此政府最終通過何種法案,並非取決於官僚的公益判斷,而是取決於競爭中,利益相反的兩個集團的力量的對比,力量強大的往往是贏家(Peltzman, 1976; Buchanan, J. M., Tollison, R. D. and Tullock, G., 1980)。

因此,雖然面對龐大的利益團體的壓力,民眾理應會幫助與自己處境類似的弱勢群體,但在「理性無知」與「搭便車」的狀況下,常使得弱勢族群越發弱勢,有利於特定利益團體、代議士與政府官員構成政策「鐵三角」(iron triangle)(Lowi, 1979)或「地下政府」(sub-government)(Freeman, 1955)。而因為動物的權益,相較於社會中其他弱勢群體,又更加地弱勢,一般民眾更難以意識到動物的受虐處境,因而前述「搭便車」問題,在動物保護政策議題上,又更為明顯,也使得政策的「鐵三角」更為強韌,使得政策的修正更加地困難。

3. 第二種權力途徑與經濟動物保護政策困境之解決建議--「降低政策交易成本」

在公共選擇理論架構之下,解決政策問題的方案,常無法透過訴諸情感或者倫理,一蹴可幾達成終極的目標,政策規劃者,必須考量人性的需求,計算政策改革過程中的交易成本,漸進式地修正制度,使新的制度,能夠凝聚新的策略聯盟,再一步一步往前推進。對於政策執行者,也必須為其設計有效的誘因機制,降低其執法過程中的交易成本,而在制度逐步調整的過程中,讓代理人利他的動機能夠逐漸發生效果。

筆者建議,在第二種權力途徑之下,動物保護倡議者要能設法為投入政策的各方「降低政策交易成本」,根據不同的情境計算執行成本,採取不同的政策方案。第一步,在「政策輸入面」上,政府必須分析該動保政策倡議當中,各種政策利害關係人背後的利益,透過談判策略的設計,在立法過程中,尋求政策的結盟,尋找現況下最佳的動物保護政策,而不是追求陳義過高,但無法獲得支持的政策方案;第二步,在「政策執行面」上,政府則可以思考,協助建構動物保護的「社會企業」,在兼顧民眾經濟利益的前提下,使得動物可以得到保護,舉例來說,動物保護人士在苗栗縣推動「石虎」保育時,透過協助社區部分的居民,成立有機「石虎米」的品牌,逐漸使生產者,消費者都能降低保護動物的成本,甚至獲得利益,重建友善當地野生動物的新政策聯盟;第三步,在「政策輸出面」,政府則應該思考,如何分階段透過不同的政策工具,讓民眾及廠商在順服成本不至於過高的狀況下,願意配合動物保護措施。舉例而言,在推動友善動物福利的產品(非巴特利籠雞蛋、廢除母豬夾欄)時,必須根據各國家的經濟發展階段、民眾收入狀況等,由深入淺地逐步透過農場補貼、強化通路或者品牌行銷,最後才制定罰責,透過策略性地實施多元政策工具,使得農場動物福利往前邁進。

(三)在第三種權力途徑下的動物保護途徑

1. 第三種權力途徑與動物保護政策現況

前已提及「權力的第三種面孔」以及「對動物的特殊文化暴力」,來自於歷史當中更根深蒂固的傳統與習慣,文化當中已經習慣將人類與動物對立起來,如果這種「他者化」對待動物成為跨族群跨文化的習慣,就會形成很強烈的「對動物的文化暴力」,當有人對肉食習慣提出質疑時,會遭遇民眾基與直覺的反對力道。舉例而言,在台灣,曾有動保團體根據科學數據,提出減少肉食以促進民眾健康、保護地球的呼籲,但卻馬上遭受到署名「文青別鬼扯」在報紙上發文譏諷(文青別鬼扯,2015)。

另外,在台灣,某些文化,在我族認同、文化傳統,或宗教信仰的大纛捍衛下,即便在其他人的認知中非常殘忍或荒謬,無法符合動物福利的標準,也未必對人類有科學或經濟上的正面效益,但卻做為「特殊文化性的暴力」而存續著,舉例而言,佛教大規模「放生」的儀式,在科學證明下,不但無益與放生的動物,也造成了嚴重的生態破壞(何宜,2015);客家義民祭當中不人道飼養「神豬」並競賽,受到動物保護團體的質疑,但農委會卻強調「政治不應該干預習俗」(廖雪茹、洪素卿,2012);動保團體質疑越南移工在台不人道的任意宰殺狗貓作為食物,也有人權團體以國家特殊飲食文化為其辯護(劉如意,2015);原住民頻繁舉辦「射耳祭」,嚴重影響山林野生動物生態,但立法委員批評此舉「不尊重原住民狩獵文化」(巴浩,2012)。這些就算是國家已明文禁止的習俗,由於部分民眾基於文化習慣,並不覺得有任何問題,便形成了特殊的文化暴力,動物保護者在當中,連進行抗爭的「合法性」都會受到質疑。

2. 第三種權力途徑與動物保護政策困境

Demello(2012:258)認為,人類有會將其他族群(或文化)等「他者化」(othering),而給予他者較差的待遇的慣性。在人與動物的互動當中,自然也會有這樣的慣性,Cary Wolfe(2003)所提出的「物種格道」(species grid)理論,便將人類「他者化」動物的邏輯,作了很清晰的說明。在Cary Wolfe(2003)的理論中,分別將人與動物,按照「人性」與「動物性」二分,劃分成「人性化的人(humanized human)」、「人性化的動物、像人的動物(humanized animal)」、「動物化的人、像動物的人(animalized human)」以及「動物化的動物、純動物(animalized animal)」。

其中,「動物化的動物、純動物(animalized animal)」,便係我們人類根據自身需要賦予給比較低等的某些動物,很容易就被視為附屬於人類的資產(Horta, 2013),即便被人類作為「經濟動物」來利用,人們也絲毫不覺得對動物產生剝削,前段談到的普遍性文化暴力,如肉食的文化,便是這樣的邏輯下的產物,當民眾將自己視為「人性化的人」,將食用的禽畜視為「動物化的動物、純動物」,則這樣的文化結構,就很難被挑戰了,因此,在台灣「喜吃現宰肉」、「用完整形體的經濟動物做祭拜」等行為,都不會造成認知失衡(黃宗慧,2012)。

|

表1Cary Wolfe所提出的「species grid」觀點 |

||

|

|

人性(humanize) |

動物性(animalize) |

|

人 |

人性化的人(humanized human) |

動物化的人、像動物的人(animalized human) |

|

動物 |

人性化的動物、像人的動物(humanized animal) |

動物化的動物、純動物(animalized animal) |

|

資料來源:Cary Wolfe, 2003 |

||

相對地,在這個分類當中,有所謂的「動物化的人、像動物的人」(animalized human),在人類社會當中,便常常會將所謂的異族(異文化),視為「非我族類」,故「其心必異」,社會中的各族群,也會將異族(文化)視為較低等,不入流的文化,而產生排擠的效果,甚至仇恨的反應。對這種「內外有別」的現象,學者有很深入的描述,他發現,當人們將自己歸屬於某一個族群時,當面對「我(利己)與我群(利他)之間的衝突」時,便可以透過人類直覺產生的情感,包括:同理心、愛、寬容、罪惡感等,讓人們超越自己的利益,展現出利他的精神,然而,相反地,當面對「我群(利他)與他群(利他)之間的衝突」時,依賴直覺產生的感情或信仰,反而會讓事情變得難以處理(Greene, 2013;羅秉祥,2006)。美國思想家Niebuhr在「道德的人與不道德的社會」中便這麼說到:

「個人們在某種意義上可以說是道德的,他們在決定行為的問題時,能夠為別人的利益著想,有時且能把別人的利益放在自己的利益之前。他們天生成就有些對同類的同情心,並且願意為他們設想,……他們也有對於正義的感覺,只要有了教育的訓練,就不難陶煉和湔盡那些自我主義的質素,……。可是…在每個人類的集體中,那種克制和引導感情的理智比較缺乏,那種自我超拔的能力,比較少,瞭解別人的需要的能力,也比較少些,……,理智往往會被偏見和情熱所屈服,因此,非理性的自我主義的持久性,特別是在團體行為的那一方面,使社會衝突在人類歷史上成為不可免的事,也許到它的末日都是如此,……。」(Niebuhr, 1982)

因此,各族群(文化)面對不同文化對待動物的習慣,主流社會對與弱勢文化,便常產生「歧視」的效果,而弱勢族群在面對主流文化的歧視時,也常基於捍衛我群的義憤,而無法理性的反省自身文化的可能缺陷。在台灣,前述的宗教放生、「射耳祭」、「移工吃狗貓」等議題,都屬於「爭議型的道德政策」(Mooney&Lee, 2000),便常陷於這樣的意氣之爭,衝突的雙方會互相「妖魔化」對方,衝突變得不可妥協,而使得原有動物保護政策中涉及到的政治變數,除了人與動物關係變數外,加入了文化衝突,而更加難以處理。

3. 第三種權力途徑與經濟動物保護政策困境之解決建議--「改變政策認知框架」

不論是全體人類對動物的「他者化」,或者不同群體(文化)對待動物的思維不同造成的「他者化」,都會造成「我群」與「他群」的衝突,而這種因我群與他群的道德立場堅持,正是道德衝突難以處理的困境,這也就是當前台灣社會與動保人士的衝突。因而,當務之急,便是未來在推展動物保護運動之時,動保人士一方面要如何能放下意識型態,另方面也協助民眾改變對待動物的態度及動保政策的認知框架,才能兼顧不同的倫理立場,找出妥協的政策方案,才能有效凝聚動保力量,進一步向大眾說真理。

改變政策認知框架又分為兩個方法。分別是治標的「深度實用主義」,以及治本的「引發同情策略」。

(1)「深度實用主義」

在治標方面,如何能讓各種文化觀點的道德衝突,在討論之後取得共識,是最重要的議題,Sunstein(2014)所提出的「最小主義」(minimalism)或者是Greene(2013)所提出來的「深度的實用主義」,或許可以作為吾人思考這類問題的參考。「最小主義」的精神,是將無共識的議題擱置,找出雙方彼此能同意的地方,並且在有歧見之處保持沉默。如前所述,當道德衝突的來源,是某一個體所面對的「我群」與「他群」的衝突時,因為所奉獻的對象,無論是「我群」與「他群」,其基礎都是「利他」的精神,都具有某種程度的神聖性,都很容易召喚人們的直覺,產生感情與信仰,但這樣的召喚,反而常會讓事情變得難以處理,因此,當遭遇實際的政策問題時,動保人士必須捨棄訴諸情感的道德直覺,而透過反覆思辯推理,以及蒐集證據的「深度實用主義」予以解決。而「深度實用主義」,包括幾項原則,包括:1.不能完全依賴道德直覺;2.應該減少以「權利」這類符號來正當化自己的論點;3.將焦點放在事實上;4.當心默許偏私於己的公平;5.以科學證據作為解決倫理爭端的共通貨幣;6.誠實面對自己的自欺行為。

「深度實用主義」帶給動保人的啟示是,當多元的對待動物意識形態(利他與利他的衝突)相互衝突時,各方都應降低自己對動物的情感依附,不要再藉由道德直覺進行論證,並且減少使用抽象的符號(如動物權利)來進行辯論,並承認自己在某些經驗與智識上的不足,努力發現雙方都能接受的科學證據,在事實的基礎上,形成各方的共識。

根據「深度實用主義」,為了避免意識形態之爭,應該促使政策的各方利害相關人能夠共同商議,尋找出所欲政策的交集之處,因此,第一步,政府在「政策輸入面」,應建構更細緻的政策審議,促使不同背景的民眾能夠透過審議來尋求政策共識,近年來在西方社會新興的「公民會議」模式,應當可以作為參考;第二步,政府在「政策執行面」,可以透過多元的「公私協力」模式,在公、私之間劃定適當的業務界線,在共識處共同推動動物保護政策,政策主張不同處則各自努力。第三步,政府在「政策輸出面」上,在分配各地區的動物保護資源時,應根據不同地區的實際政策脈絡,設計多元執行指標,並給予經費,以支持各地的動物保護政策方案,才不會虛擲資源。

(2)「善用同理策略」

然而,前述「深度的實用主義」策略,雖然在爭議的當下能夠發揮作用,產生暫時可行的方案,然而,在治本的面向上,若欲對動物保護產生積極的作用,創造不同文化系絡的民眾相互接觸,以及民眾與動物的接觸,才能夠從感性面來化解前述「物種格道」(species grid)的意識形態。

如何能夠使得同理策略能夠發揮作用呢?

首先,政府在「政策輸入面」上,過去賴以建構動物保護政策的基礎,多半來自物理層面的動物科學知識,依賴「痛覺主義」來建構動物保護政策,也使得「動物福利」觀點成為政策的主流,然而,如果希望能夠使民眾對動物產生更多的同理心,進一步深入研究「動物行為學」,以了解動物的團體合作行為、情感的表達、心理的狀態,與人類行為都極為類似,據以作為政策規畫的基礎,可制定出更具有同理心的動物保護政策。

另外,政府在「政策輸出面」上,欲消除物種及文化歧視,需透過教育與各種有效政策行銷方案,來強化民眾的同理心,例如:在幼兒時期當中加入更多接觸動物的課程,透過各式媒體,向社會傳遞動物受虐的事實與影像,引起民眾的同情,這些都需要更多影像、行銷及媒體工作者共同投入,從日常生活中發揮作用。

至於「政策執行面」上,受過動物保護專業訓練的官僚,多半具有畜牧或者獸醫的基礎,也對動物受苦具有同理心,但在政府動物保護資源不足的狀況下,常常必須面臨進退維谷的兩難困境中,在動物保護理想與忠實執行政策的心理煎熬中,常常會產生同情疲勞的困境,因此,在推動動物保護政策的執行過程中,政府如何投入足夠的資源,透過適當的訓練與諮商,以避免執行者同情疲勞的困境,才能使得動物保護工作得以有效落實。

表2 不同權力途徑下動物保護政策的困境與解決之道

|

權力途徑 |

分析理論 |

產生困境 |

解決原則 |

實際方案 |

政策案例 |

|||

|

輸入面 |

輸入面 |

執行面 |

||||||

|

第一面向的權力途徑 |

共識型道德政策理論 |

1. 民眾心口不一 2. 道德政策鐵三角使政策無法有效執行 |

落實政策執行績效 |

政策試點循證

|

合理組織設計

|

利害相關人分析

|

同伴動物相關政策如 1. 流浪動物TNR政策 2. 動保行政機制設計 3. 寵物業管理政策 |

|

|

第二面向的權力途徑 |

公共選擇理論 |

1. 民眾理性無知,採搭便車行動 2. 管制政策鐵三角使公共利益無法產生 |

降低政策交易成本 |

應用談判策略

|

輔導社會企業

|

多元政策工具 |

利用動物產業政策如 1. 動物用藥產業管制 2. 農場動物產業管制 3. 野生動物展演政策 |

|

|

第三面向的權力途徑 |

物種格道理論、爭議型的道德政策理論 |

1. 民眾產生他者化的框架 2. 僵固的意識形態使民眾將差別對待合理化 |

改變政策認知框架 |

深度實用主義

|

舉辦公民會議

|

規劃多元協力

|

建構多元指標

|

道德價值衝突政策如 1. 宗教放生政策議題 2. 原住民狩獵權議題 3. 移工吃狗貓肉議題 4. 肉食文化習慣議題 5. 動保資源分配衝突 |

|

應用同理策略 |

動物行為科學 |

克服同情疲勞 |

引發民眾同情 |

|||||

資料來源:作者自行整理

(四)整合三種權力途徑的台灣動物保護策略

除了三種途徑下各自的影響策略以外,根據Gaventa(1982:21)的整合權力途徑原則,筆者認為台灣動物保護工作者也可以從整體面思考運動策略,這些原則包括了:

1. 更加重視權力運作:除了設計理想的動物保護政策政策,如何透過權力關係影響政府或大眾,甚至更為重要。若希望動物保護政策能產生調整,動物保護運動者必須透過各種運動,不斷向動物保護的壓迫結構抗爭,只有權勢者的權力開始削弱,動物保護政策才有可能出線。

2. 建立動物保護共識:動物保護者與政府或主流民意間的權力關係,要能真正產生變化,動物保護者之間必須要能夠先建立起群體之間的政策共識,例如,建立TNR與反TNR政策間的共識、建立野生動物保育工作者與動物權工作者間的共識,否則在動保人相互對抗的過程中,削弱了己方的力量,難以向政府有效施壓,改變權力結構。

3. 動保畢其功於一役:動物保護者在設計政策議題與訴求時,必須能夠結合反抗三種權力途徑的力量,以便能夠在三個面向上創造支持,避免反對勢力,例如,在推動反宗教放生運動時,除了在宗教倫理面上創造新的文化論述(第三種權力),也要思考如何瓦解「賣魚、倒魚、撈魚的無縫接軌」供應鏈(第二種權力),並且尋求立法委員在修法上的支持(第一種權力),越能畢其功於一役,成功機率便越高。

4. 分進合擊動保策略:動物保護者可以根據每一個不同的議題特性,以及組織所有的資源,選擇適當的政策運動工具,動物保護團體間對彼此的策略,應該以欣賞合作,取代否定攻訐,因為,只要能夠在三種權力的其一途徑,產生撼動的效果,就有利於整體動物保護運動的推動。

5. 不應以成敗論動保:動保運動不須只能聚焦在實質政策的改變,即便運動只是影響了社會氛圍,日後對於政策的調整都有益處,舉例來說,雖然多年來的「反神豬」運動,並成功改變政策,但由參與者的數量的逐年下降來看,不難發現運動仍逐漸引導民眾對經濟動物惡劣處境的意識,假以時日,政策便有了調整的可能。

參考文獻

巴浩(2012年06月08日)。狩獵行為遭誤解立委反批動保團體。原住民族電視台,2015年12月8日,取自:http://www.coolloud.org.tw/node/69113。

文青別鬼扯(2015年9月11日)。玩弄數字反吃肉。自由評論網,2015年12月8日,取自:http://talk.ltn.com.tw/article/breakingnews/1441650。

朱淑娟(2015年04月07日)。朱淑娟專欄:動物表演干終身學習什麼事?風傳媒,2015年12月8日,取自:http://www.storm.mg/article/45671。

何宜(2015年09月11日)。宗教團體「放生」造業仍無法可罰!台灣動物新聞網,2015年12月8日,取自:http://www.tanews.org.tw/info/8841。

吳宗憲(2012)。道德政策理論之應用:台灣寵物業管理政策之個案研究。行政暨政策學報,54,121-164。

李娉婷(2015年3月12)。禽流感撲殺荷專家:安全、人道兼顧。台灣動物新聞網,2015年12月8日,取自:http://www.tanews.org.tw/info/7247。

汪彥成、王奕蘋(2015年7月23日)。麥當勞重視動物福利?動保批虐待蛋雞。公視新聞議題中心,http://goo.gl/BqG84T。

沈君帆(2013年03月06日)。「閹掉隋棠」! 寵物業反《動保法》修正草案。蘋果日報,2015年12月8日,取自:http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20130306/169205/。

周思宇(2015年1月24日)。終結12夜悲歌/收容流浪動物2年後零安樂死。自由時報,2015年12月8日,取自:http://news.ltn.com.tw/news/focus/paper/850209。

林佳慧(2011年8月15日)。別假宗教之名動團:飼養神豬應人道。新頭殼,2015年12月8日,取自:http://newtalk.tw/news/view/2011-08-15/16904。

浩平、蕭羨一(譯)(2003)。公共行政之政治經濟學:公部門的制度選擇(Horn, M. J.原著)。台北:商周出版。

張語羚,2015(2015年4月17日)。七成民眾反對化妝品動物實驗 王育敏:歐盟都禁止了。ETtoday東森新聞雲,2015年12月8日,取自:http://goo.gl/b9Skl0。

堯嘉寧(譯)(2015)剪裁歧見:訂作民主社會的共識(Cass R. Sunstein原著)。台北:衛城出版。

彭紹怡(2012)。為什麼狗是寵物?豬是食物?:人類與動物之間的道德難題(Hal Herzog原著)。台北:遠足文化。

黃宗慧(2012年8月16日)。文學中「動物」與「人」的界線。關懷生命協會,2015年12月8日,取自:https://www.lca.org.tw/column/node/2324。

黃麗如、謝錦芳(2015年02月09日)。收容所動物零安樂僅5成民眾贊成。中時電子報,2015年12月8日,取自:http://www.chinatimes.com/newspapers/20150209000297-260102。

廖雪茹、洪素卿(2012年8月21日)。〈北部〉神豬賽不宜?祭委會︰反對政治指導民俗。自由時報,2015年12月8日,取自:http://news.ltn.com.tw/news/local/paper/608847。

廖靜蕙(2015年9月1日)。台灣石虎保育紀錄片獲國際肯定棲地維護最重要。環境資訊中心,2015年12月8日,取自:http://e-info.org.tw/node/109808。

廖靜蕙(2014年11月21日)。不讓鯨豚因展演殞落動團啟動反圈養。環境資訊中心,2015年12月8日,取自:http://e-info.org.tw/node/103567。

廖靜蕙(2014年11月5日)。抓了就重罰!搶救食蛇龜立委提修法。環境資訊中心,2015年12月8日,取自:http://e-info.org.tw/node/103192。

廖靜蕙(2014年12月26日)。生態空白難填學者急尋與石虎共存之路。環境資訊中心,2015年12月8日,取自:http://e-info.org.tw/node/104241。

劉如意(2015年11月17日)。動保與移工論壇盼回歸尊重生命初衷。環境資訊中心,2015年12月8日,取自:http://e-info.org.tw/node/111508。

劉志原、鍾麗華、黃旭磊(2010年10月6日)。台大前博士生虐貓改輕判半年。自由時報,2015年12月8日,取自:http://news.ltn.com.tw/news/life/paper/433046。

羅秉祥(2006)。道德兩難,難在哪裡?。科技整合之生命教育學術研討會,台北。

Almond, G. and S. Verba (1963).The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. NJ: Princeton University Press.

Bachrach, P. and M. S. Baratz (1962). The Two Faces of Power. The American Political Science Review,56(4), 947-952.

Bachrach, P. and M. S. Baratz (1963). Decisions and Non Decisions: An Analytical Framework .The American Political Science Review, 57(4), 641-651.

Bachrach, P. and M. S. Baratz (1970).Power and Poverty: Theory and Practice. New York: Oxford University Press.

Banfield, E. C. (1958). The Moral Basis of a Backward Society. Glencoe, IL: The Free Press.

Berelson, B. R., Lazarsfeld, P. F., and W. N. Mcphee (1954). Voting. Chicago: University of Chicago Press.

Berger, P. L. and Luckmann, T. (1966). The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. New York: Doubleday.

Buchanan, J. M., R. D. Tollison, and G. Tollock (1980). Toward a Theory of Rent-Seeking Society. TX: Texas A and M. Press.

Cary Wolfe(2003). Animal Rites: American Culture, the Discourse of Species, and Posthumanist Theory (1st Ed.).Chicago: University of Chicago Press.

Crenson, M. A. (1971). The Un-Politics of Air Pollution: A Study of Non-Decision Making in the. Cities. Baltimore: Johns Hopkins Press.

Dahl, R. A. (1956). A Preface to Democratic Theory. Chicago and London: The University of Chicago Press.

Dahl, R. A. (1957). The Concept of Power. Behavioral Science, 2(3): 201-215.

Dahl, R. A. (1961). Who Governs?: Democracy and Power in an American City. New Haven: Yale University Press.

Dahl, R. A. (1969). The Concept of Power. In R. Bell, D. V. Edwards and R. H. Wagner (Eds.), Political Power: A Reader in Theory and Research. New York: The Free Press.

DeMello, M. (2012).Animals and Society: An Introduction to Human-Animal Studies.New York: Columbia University Press.

Downs, A. (1957). An Economic Theory of Democracy. New York: Harper and Row.

Edelman, M. (1960). Symbols and Political Quiescence. American Political Science Review,54, 695–704.

Edelman, M. (1967). The Symbolic Uses of Politics. Urbana: University of Illinois Press.

Edelman, M. (1971). Politics as Symbolic Action: Mass Arousal and Quiescence. Chicago: Markham Publishing Co.

Freeman, J. L. (1955). The Political Press. New York: Doubleday.

Freire, P. (1970).Cultural Action and Conscientization. Harvard Educational Review, 40(3), 39-68.

Frey, F. W. (1971). Comment: On Issues and Nonissues in the Study of Power. American Political Science Review, 65, 1081-1101.

Garson, D. (1973). Automobile Workers and the American Dream. Politics and Society, 3, 163-179.

Gaventa,J. (1982). Power and Powerlessness: Quiescence and Rebellion in an Appalachian Valley. Urbana-Champaign: University of Illinois Press.

Greene, J. D.(2013). Moral Tribes: Emotion, Reason and the Gap between Us and Them. New York: Penguin Press.

Hoare, Q. and G. N. Smith (Eds. & Trans.) (1971). Selections from the Prison Notebooks (Gramsci, A.). London: Lawrence & Wishart.

Horta, O. (2013). Expanding Global Justice: The Case for the International Protection of Animals.Global Policy,4(4), 371-380.

Katznelson, I. (1973). Black Men, White Cities: Race, Politics and Migration in the United States. New York: Oxford University press.

Korpi, W. (1974). Conflict, Power and Relative Deprivation. American Political Science Review, 68, 1569-1578.

Lockwood, R. & F. R. Ascione (Eds.). (1998).Cruelty to animals and Interpersonal Violence: Readings in Research and Application.West Lafayette, IN: Purdue University Press.

Lowi, T. J. (1979). The End of Liberalism: The Second Republic of the United States. New York: W. W. Norton.

Lukes, S. (1974). Power : A Radical View. London: Macmillan.

Mann, M. (1970). The Social Cohesion of Liberal Democracy.American Sociological Review, 35, 423-439.

Marks, L. (Trans.)(1957).The Modern Prince and Other Writings (Gramsci, A.). New York: International Publishers.

Milliband, R. (1969). The State in Capitalist Society: The Analysis of the Western System of Power. London: Weidenfeld and Nicolson.

Mills, C. W. (1956). The Socialogycal Imagination. New York: Oxford University Press.

Mooney, C. Z. & M. H. Lee (2000). The Influence of Values on Consensus and Contentious Morality Policy: U.S. Death Penalty Reform, 1956-82. The Journal of Politics, 62(1): 223-239.

Niebuhr, R. (1982). Moral Man and Immoral Society: A Study in Ethics and Politics. New York: Chatham House.

Niskanen, W. A. Jr. (1975). Bureaucrats and Politicians. Journal of Law and Economics, 18(3), 617-643.

Olson, M. J. (1965).The Logic of Collective Action. Cambridge: Harvard University Press.

Parenti, M. (1970). Power and Pluralism: A View from the Bottom. The Journal of Politics, 32(3), 501-530.

Peltzman, S. (1976). Toward a More General Theory of Regulation.Journal of Law and Economics, 19, 211-240.

Pizzorno, A. (1970). An Introduction to the Theory of Political Participation. Social Science Information, 9, 29-61.

Polsby, N. W. (1959). The Sociology of Community Power: A Reassessment. Social Forces, 37, 232–236.

Polsby, N. W. (1963). Community Power and Political Theory. New Haven and London: Yale University Press.

Salamon, L. M. and S. van Evera (1973). Fear, Apathy, and Discrimination: A Test of Three Explanations of Political Participation. American Political Science Review, 67(4), 288-1306.

Schattschneider, E. E. (1969). The Semi-Sovereign People: A Realist's View of Democracy in America. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Schumpeter, J. A. (1942). Capitalism, Socialism, and Democracy. New York: Harper and Row.

Seeman, M. (1966). Alienation, Membership, and Political Knowledge: A Comparative Study. Public Opinion Quarterly, 30, 353-367.

Siobhan O'Sullivan(2011). Animals, Equality and Democracy. New York:Palgrave Macmillan.

Smith, K. K. (2012). Governing Animals: Animal Welfare and the Liberal State. New York: Oxford University Press.

Verba, S. , & N. H. Nie (1972).Participation in America: Political Democracy and Social Equality. New York: Harper and Row.

Wolf, E. R. (1969). Peasant Wars of the Twentieth Century. London: Faber and Faber.