兒童對動物的同情心──葉聖陶的兒童故事給目前動物保護的啟示

曾經在書店裡觀察到這樣的親子互動。有個男孩約莫就讀小學高年級,拿起一本書隨手翻閱,他爸爸在旁邊也拿起同一本書看了看,就把小孩拉走:「這本書不好,內容『太負面』了,我們去看別的吧。」我頗好奇這本書是什麼內容,翻看以後發現其實它也沒有什麼特別,只不過是在行文裡夾雜了一些作者對世界現狀與社會現象的憂心與批評。

如果成人必須幫忙衡量拿捏兒童的生活世界,該維持多少比例的「夢幻」與「現實」,才適合其身心健全的成長,那麼動物在其中扮演什麼角色?牠們怎麼在幻想與真實的光譜之間移動變化──從色彩炫麗的卡通與玩具型態中逐步變化,而現出其血肉之軀,並且在這厚重現實上又重新被抽象化、簡單化呢?

以動物保護的推動角度而言,由於參與者多半肯定這樣的想法:動物在人類社會中處境悲慘,而大多數人並不直接看到動物的處境,所以並不了解也不能體會人類施加在動物身上的殘酷。因而,對社會大眾傳遞種種不堪的「實況」,是動物保護運動的重要工作之一。不過,在某些成人看來,這樣的訊息與畫面似乎也「太負面」,不宜讓兒童接觸;兒童是不是只需從動物身上獲得歡樂與滿足即可,同情動物是多餘、不必要的負擔,甚至可能阻礙將來在社會現實中的競爭力呢?

◆〈眼淚〉的故事

大約九十年前,有一篇寫給兒童的故事〈眼淚〉[1] ,內容是說,有個人不眠不休地到處尋找某種特殊的東西--「同情的眼淚」--因為他發現這世間的人都丟失了這件東西,所以決意要幫人們找回這件「寶貴的禮物」。

在他尋找眼淚的旅程中,遇到了一個「快活人」。「快活人」是從不流淚的,每天笑嘻嘻;他總是「向快活的地方,做快活的事情」,直覺地避開各種愁苦景象,或者就算看到了也只是視而不見,並沒有真正的看見。因而,當尋找眼淚的人向「快活人」提起「同情的眼淚」時,他感到很奇怪:「我向來沒有聽見過這奇怪的名詞,什麼『同情的眼淚』。我也想像不出那種眼淚是什麼人流的,和為了什麼而流的。」尋淚人便向他解釋,但「快活人」聽了之後,不敢相信世上會有這種為了他人的不幸而流下的眼淚,而這對自己又沒有半點可增加快活的好處:「人是聰明的,高出萬物的,何致癡愚到這個地步呢?」

原來在這些遺失了「要緊的東西」的芸芸眾生當中,「快活人」正是典型呢!尋淚人為他嘆息,邀請他同路找尋,但「快活人」不高興地拒絕了邀請,因為他否認自己有丟失了什麼東西。

尋淚人後來又繼續前往許多地方尋找。他在大街小巷中看到一些悲哀的景象,他每每以為周遭總該有誰的眼眶中含有「同情的眼淚」了,但仍然尋覓不著。直到他在鄉間看到一個婦人正在殺雞時,一個小孩為這一籠無法抵抗命運的雞,單純地感到不忍心。然而一個小孩能為待宰的雞所做的很有限,他只能流著眼淚,拉住婦人的右手,試圖阻止宰殺。在大人的眼中,宰雞只不過是尋常小事,所以小孩的舉動看來或許還特別天真可愛;但相對地,小孩看見其他有血有肉的生靈正在受苦而同感難受,這在他的心靈世界中並非無足輕重。

尋淚人終於發現那苦尋不得的「同情的眼淚」,他立刻捧手接住孩子的淚珠,然後預備遍遊各處,把眼淚還給那些心靈已經不再單純敏感、失去了天生同情能力的人們。

而故事的最後一句是「讀者諸位那裏,大概快就要到了,諸位預備受領他的禮物罷。」原來這故事本身的寓意,可以看成尋淚人所說的「寶貴的禮物」;尋淚人便是故事作者葉聖陶的化身,他正以兒童故事之文字,傳遞同理心對改變社會之重要,欲喚起世人單純直接地感受到其他生命所正在感受的悲苦之能力。而葉聖陶相信小讀者們本就「富有感情」,所以這類故事可獲得孩子的「共鳴」。

◆ 簡介葉聖陶與其兒童故事的創作--灰色的美學、倫理與社會責任

葉聖陶(1894-1988)生於晚清動盪不安的時代,孩童時期曾接受傳統私塾教育。青年時期受到五四新文化運動影響,參與新文學之提倡,對現代文學創作有重要的開創性作用。由於長期身為教育工作者,尤其曾任小學教師,在葉聖陶各種類型的文學作品中,兒童故事作品受到相當的注意與討論。由商務印書館於1923年11月所出版的《稻草人》故事集,在中國現代兒童文學的奠基與原創性貢獻上,深受時人如魯迅與茅盾之推崇。

然而,以現在的角度來看,葉聖陶的作品風格不是兒童文學目前的主流;尤其他最知名、最受評論者推崇的單篇故事〈稻草人〉,瀰漫一股濃郁的陰鬱與哀愁,甚至還有自殺的情節。這灰色的基調來自1920到30年代前期,中國受殖民強權壓迫與威脅,國勢積弱不振,生活在底層的廣大民眾過著貧困交加、或者被奴役壓迫的生活。知識份子疾呼改革,引進各種新思潮,以抵抗他們所不同意的社會現況。當知識份子認知到,孩童是未來的希望,傳統弊病不能一再因襲,兒童教育的重要性也就成為社會改革問題的一環,吸引許多知識分子投入參與或討論。

◆ 故事裡的動物與人:反映不幸的現實

葉聖陶的兒童故事裡,有許多情節反映了當時社會的不公與弱勢的不幸,即便在民生困頓的時代裡,葉聖陶也沒有遺漏了動物的受苦,而是把它與人的悲慘遭遇並列。或許有人傾向把這種筆法解讀為:假借動物的苦難,以比喻底層人民的苦難,然而事實上,葉聖陶這些故事大部分都是基於動物的實際處境而有所發想的。

在〈稻草人〉裡,稻草人在鄉野間目睹了種種哀傷的情景:守寡喪子的老農婦辛勤耕作卻沒有收穫、貧困的漁婦為了生計煩惱勞苦、生病的孩子沒有好好被照料、被漁婦捕獲的鯽魚拼命想跳躍出木桶卻失敗、即將被丈夫賣掉的弱女子投入河中自盡。稻草人一方面為眾生的遭遇感到同情,一方面恨自己無能為力實際分擔他人的苦難,因為它只是個稻草人,沒有行動能力,也沒有人聽得到它的內心吶喊。稻草人跟〈眼淚〉裡的小孩一樣,他們能力有限,無法改變事實或扭轉不幸。

〈跛乞丐〉講述一個飽受鎮上居民輕視的老人,過去曾是受人歡迎的勤勞郵差,以自己的職業為傲,珍惜送信這個傳遞人與人之間訊息與心意的工作。後來他遇到一隻被獵人射傷的兔子,垂死之際希望郵差帶信給牠山林中的同伴,預先通知明天獵人將去牠們聚集的地方打獵。郵差聽了兔子的話,「心中很覺不忍,眼眶裏滴下淚來」,連忙跋山涉水到樹林裡傳信。正當小獸們讀完了信紛紛逃竄之時,郵差聽到射擊的聲音,獵人的子彈射進他的腿。他變成瘸子,沒有資格再當郵差,於是淪落為乞丐。雖然大人瞧不起跛乞丐,但孩子們卻喜歡他,因為他的故事獲得孩子的共鳴。相對於〈眼淚〉中同情動物但懵懂無助的孩童,以及〈稻草人〉中目睹各種悲苦,想要代替他們受難卻身不由己的主角,〈跛乞丐〉則呈現另一種結局發展:郵差為了改變現況而付諸行動,承擔了其他弱小原本要身受的苦果,最後卻見棄於世人。

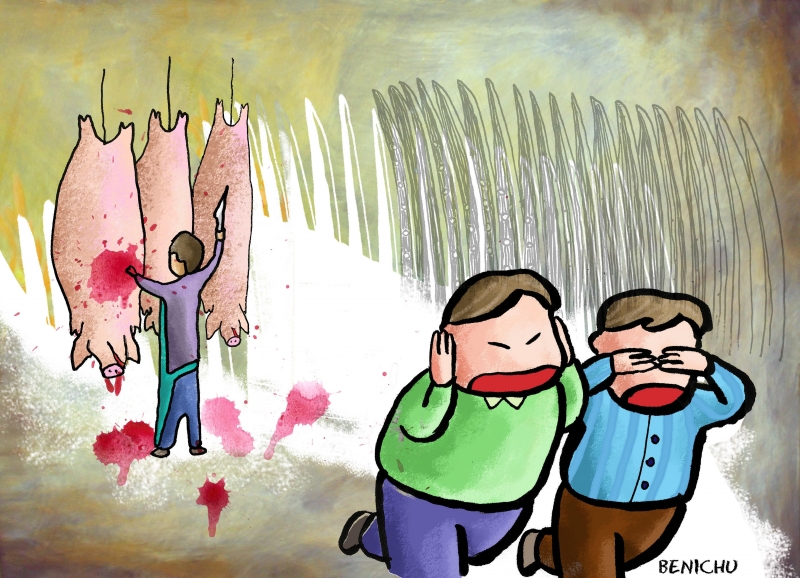

(瞎子與聾子)描述兩個從小就分別失去視覺與聽覺的人,很渴望能獲得自己不曾有過的視聽體驗,他們在神奇力量的幫助之下達成願望,對調了彼此的視聽能力,於是瞎子變成了「新聾子」,可以看見之前未曾見過的光景,而聾子成了「新瞎子」,開始聽得到世界的聲音。但是他們的新感官卻並沒有為兩人帶來新鮮有趣的遭遇,而是在打開耳目後,深刻地感受到底層人們遭到的不公平對待。故事的最後高潮停留在他們倆遇上殺豬的場面:「新聾子」被前所未見的血腥嚇到了,看見屠夫的刀進出豬的身體,他也感同身受「周身起一種輕微而難受的痛,像許多刀尖在那裏刺觸」,不想再承受這種苦痛,他「兩手掩沒眼睛,大喊道:『我不要看了!我不要看了!』」「新瞎子」聽到豬的尖銳慘叫「使他的心如受了狠毒的冷箭的刺傷」,從驚心的哀號到最後微弱的呼叫,殺豬的聲音折磨他,使他要放棄這好不容易才獲得的聽覺能力。

◆ 「看見陰暗面」的力量:從動物保護的角度思考故事的啟發

十九世紀的英美文化裡,動物與教化孩童息息相關。李鑑慧梳理維多利亞時期的英國社會中以兒童為目標讀者的出版品,說明其為了達到社會規訓、宗教教育、和道德教化之目標,作家常常選取動物作為故事主角來吸引孩童,「動物世界有如人類社會之鏡,映照著維多利亞社會的道德觀」[2]。 此外,Grier Katherine在研究中指出,十九世紀英國維多利亞時期的人們,雖然相信兒童生來都是純真善良的,但也因此容易受到後天因素影響,產生不良的言行舉止。為了培養兒童的社會化與良好品行,「飼養寵物」扮演了重要的「家庭內部規訓功能」;在1820到1870年間,美國中產階級家庭亦廣泛接受此觀念,以成人的角度劃定了兒童與寵物/動物之間的理想關係[3] (這也就是為什麼電影呈現的當代美國中產階級家庭典型圖像中,都少不了一隻狗)。

不過,從中文世界的現代兒童文學發展之中,我們從葉聖陶具有開創性的作品裡,讀到另外一種看待兒童、動物、與社會之間關係的方式:在充滿悲苦的社會現狀裡,動物也是弱勢的一環,然而,動物的受苦往往只有純真卻同樣無助的孩童能夠察覺與感受。從動物保護運動的角度,我們可以讀出(瞎子與聾子)透露的道理是:一旦我們打開了耳目,一旦對生命有更深的體會,就已經無法再逃回過去那種對世界一知半解的蒙昧狀態,也就是〈眼淚〉裡的「快活人」所過的那種日子。葉聖陶鼓勵孩童發展同情心,轉換身分位置以理解不同生命遭遇的苦難,因為這便是推動社會逐步改變的能量。

[1]〈眼淚〉於1922年3月19日發表,應該是刊載於《兒童世界》刊物。《兒童世界》創刊於1922年1月。以上參考肖毛,2007,〈說說《稻草人》及其各種版本〉,網址http://5352919.blog.hexun.com/10142751_d.html。本文引用葉聖陶的《稻草人》故事集原文,皆取自肖毛整理並依照1923年初版校訂的數位化版本,網址同上。

[2]李鑑慧,2010,〈挪用自然史:英國十九世紀動物保護運動與大眾自然史文化〉,《成大歷史學報》第三十八號,頁131-178。

[3]Grier, Katherine C. 1999. Childhood socialization and companion animals: United

States, 1820-1870. Society and Animals 7 (2): 95-120.