編輯室

莫拉克颱風帶來驚人雨水,8月7至9日三天累積降雨近三千毫米,幾乎等於下了一整年的雨,而88單日降雨量亦破50年來的紀錄!

可是,5、6月才因總雨量只有279.6毫米,為往年同期雨量的一半,創下百年新低紀錄,水利署副署長吳約西表示若旱象持續惡化,「各區水資源局局長都要去跳祈雨舞了」……然而,如此巨變,始料未及。

台灣山高水急、地質敏感,加上過度開發、林地破壞,讓環境更為脆弱。此次暴雨是否必然與氣候變遷有關,無法百分之百斷定,然而,地球暖化造成極端氣候,雨量集中、旱澇交替的現象將無可避免地更加頻繁。災難會一再重演嗎?下一個失去家園的是誰呢?而我們又該何去何從?

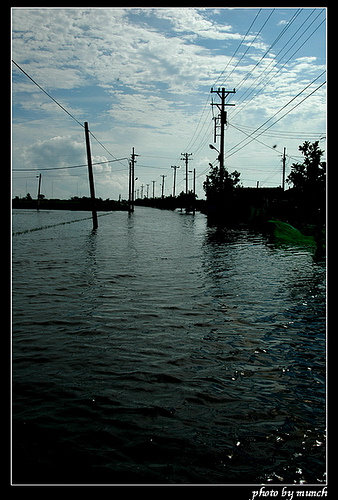

可能是豪雨加上曾文水庫洩洪,台南縣的麻豆、學甲、北門、將軍、七股等鄉鎮,幾乎是一片汪洋,尤其學甲鎮全鎮淹水。位於麻豆鎮北勢里的真理大學亦若「水鄉澤國」……小編我在8月31日到真理大學台南麻豆校區時,教學大樓地下室還間斷地傳出隆隆的抽水聲哩!

失去家園的不只是人類

莊老師說,平時校園裏很少看到蛇,可能不幸遭輾斃才會在路上出現。不過,淹大水期間居然可以看到10多隻蛇在游泳……學校附近還發生雨傘節大逃竄:有的跑到附近早餐店的蛋籃;有一隻在災後第三天竟想跟著學生一起爬上救生艇準備逃難……運氣好的被學生撿到送來老師這兒,還可放牠們一條生路,但大部分都被突然驚嚇到的民眾隨手斃了。

這些蛇可能原本住在魚塭邊,吃吃青蛙老鼠維生,可是大水一來,牠們的家也毀了。淹水時,還有迷路的鴨子在體育館游泳……鄉間人口密度低,也同時是許多動物的棲地。

原來,災民不只有人,還有牠們。

莊老師提到此次降雨集中區域與洪災範圍,對中低海拔之生態系衝擊很大,至於多少物種被波及,難以估計,恐怕也只有列為保護區的區域才有機會比對先前研究資料,了解生物族群的改變。不過,目前還沒有生態學者進入災區進行評估。

以楠梓仙溪野生動物保護區為例,蘊育豐富魚類資源,其中高身鏟頜魚、埔里中華爬岩鰍屬於保育類魚種,而此區曾記錄到80種鳥類,其中鉛色水鶇、鳳頭蒼鷹、紫嘯鶇等皆為保育類鳥類。然88水災後,多處發生坍方、土石流,從植被到河床整個環境改變,勢必影響當地生態,多少物種因此消失,不得而知。

讓我們一起守護家園!

「土地,不是投幣式自動販賣機。」莊孟憲老師說,生態系環環相扣,保護土地後,動物自然會進來,形成充滿生命的有機體。

「土地利用的問題,要靠全民教育與覺醒。」臺北市立教育大學環境教育中心主任陳建志說。

在拜訪過兩位老師後,深深感到土地需要我們細心呵護、用心經營。

全球暖化的影響下,氣候將變得越來越狂暴,災禍只會更多,面對大自然反撲,這已不是人為工程所能解決。我們需要以更謙卑的態度,反省治水思維、國土規劃、土地利用與暖化等問題。

監督與參與公共政策

在公共政策上,需要大家共同關心與監督,不能以拼經濟之名,犧牲眾生之生命財產,成就少數人的利益。

以曾文水庫越域引水為例,於高雄縣桃源鄉設置攔河堰,利用引水隧道、旗山溪跨河橋,經草蘭溪輸水管線引送荖濃溪溪水到曾文水庫,隧道全長近15公里,工程費212億元,目前東西隧道皆在施工開挖,預定民國102年完工。目的在引荖濃溪之水至水庫,此工程影響荖濃溪、旗山溪(楠梓仙溪)與草蘭溪三流域之生態。台灣生態學會常務監事、靜宜大學生態學系副教授楊國禎表示:「曾文越域引水一旦成真,則西南部的三大水系皆成斷頭河,如此,將對下游區域生態造成總體性、無法恢復的影響!」逢甲大學水利工程研究所龔誠山副教授指出:「由於荖濃溪雨季濁度甚高,估計全年僅可取水80天。」

荖濃溪枯水期沒水、豐水期水濁時亦不可用,這樣的工程以物種滅絕為代價,只換來不到3個月的使用期!諷刺的是,水庫容納得下這些水嗎?曾文水庫遇大水就洩洪,以2005年即洩洪8次、總洩洪量12億噸,相當大高雄兩年用水量(資料來源:高雄市綠色協會),此次亦洩洪造成下游災情。為何企業財團不以「海水淡化」作為工業用水,而是築堤蓋霸破壞生態,讓全民承擔風險?

小林村慘遭土石流滅村後,我們看到破碎的國土了嗎?官商勾結、民代關說、行政怠惰下的各種休閒大旅社,濫伐山林或侵占河道,誰是下個小林村?還是各種便宜行事、無濟於事的水保工程?這些都需要全民共同關注監督!

還地於水、還山於林

地震颱風年年有,要歷經多少次重大災變,我們才會記得人類其實是生態體的一小部分?不斷短視近利的掠奪下,大自然反撲的力量與人們螳臂擋車的無助,要再傷痛幾次才會記得?或是,這是既得利益者對弱勢族群的忽視?

72災後,廖本全(現臺北大學不動產與城鄉環境學系副教授)便以「從綠色傳奇的『福爾摩沙』到生態災難的『國在山河破』」形容滿目瘡痍的國土。並在「危機或契機:72災後的國土規劃」文中提出:「國土規劃應該是一套涵蓋價值觀念、法令制度以及行動實踐、管理執行的結構性社會體制,因此,其調整變革也必須含括整體社會思維、觀念和價值的扭轉,再落實為國土規劃的徹底檢討,以及政府管理的執行與實踐。」

陳老師提到,國土規劃是一個需要大家共同(與無私地)面對的龐大問題。包括:從民國60多年即四處建設的河堤該如何修正?護水必先護山,坡度多少不宜開發?被破壞的山坡該如何復育?住宅/農耕如何規範?農業上山與道路開挖問題?原民文化、生計與當地生態如何兼顧?……土地要恢復,需要決心與魄力,否則,所謂「災後重建」,也只是「災難重建」,等待下一個災變出現而已!

節能蔬食、減緩暖化

全球暖化造成氣候變遷、天災加劇,北極冰融化又造成海平面上升,遷往高處,又會遇到山崩、土石流……

中研院地球科學研究所研究員汪中和指出,聯合國政府氣候變遷研究小組(IPCC)報告顯示「台灣是海平面上升衝擊最大的十個國家之一」。汪中和預測,一旦海平面上升一公尺,台灣將有一成的土地被海水淹沒,尤其台北盆地、台中、彰化、雲林、嘉義與蘭陽平原等沿海受影響最深,包括這次風災水患嚴重的高屏沿海林邊與佳冬。

正視暖化問題,回歸簡單的生活。美國人口普查局預測,全世界人口在2012年時,將達到70億,並提出「工業化國家消耗的石油及其他自然資源占全球自然資源總消耗量比重,遠高於其人口占全球人口的比例」。未來人口與產業結構勢必對生態的挑戰更大。每個地球公民都要減少消費與垃圾製造,捨得放棄過於舒適的生活。台灣大學大氣科學系教授許晃雄在「人為的全球暖化與氣候變遷」文中指出:「台灣應該採取的策略不是因應之道,而是規畫一個能兼顧『適度的經濟發展』與『環境保護』的永續發展策略,讓台灣成為『環境善國』,善盡地球村一員應盡的義務,徹底的解決地區性的與全球性的環境污染問題。」

生態農業、永續發展

莊老師提到:台灣米的自給率大約只有30%,其他得向國外購買。

可是,糧食一定買得到嗎?資深環保記者朱淑娟於「破碎的農地 加劇氣候風險」一文提及:「根據FAO的分析,導致飢餓人口增加的兩大原因:一是全球金融危機、二是糧價居高不下。如果工業不能帶來財富,何來金錢買糧?」、「對台灣而言,水資源一直都是相當珍貴的。但在政府思維中,工業用水永遠比農業用水重要,水資源一旦不足,農田被迫減供水,嚴重時往往被迫休耕。」加上各種污染、農藥使用等,「可以餵養好幾世代的一畝良田,在經過工業建設五十年蹂躝後,是再也回不來的。」

「除了國土復育、限制開發外,」莊老師說:「保留鄉村地區,也保留了一定比例的野生動物棲息環境,並以低度投入的方式發展農業,讓土地有休養生息的機會。」以菱角田為例,台南的菱角田隨著經濟開發而縮減,農藥的使用也影響其中生存的生物,官田鄉的年輕農夫阿斌與莊老師合作實踐「有機夢」,公共電視台「我們的島/阿斌的有機夢」報導:「每一方的菱角田,都提供許多生物棲身的場所。……」。以符合生態的、低度投入的方式發展農業與休閒,土地才有喘息的可能;消費者才有健康的食物來源與生活空間;生產的農夫有銷售管道,才能持續經營有機產業。有機農產品成本較高,然而其中孕育的生命是全民共享,這需要消費者共同支持。

意識到人為生態體系的一份子,照顧生存環境,災難發生過後,土地復原也比較快。也許,這是英國在「因應全球暖化洪氾威脅」策略,其中一項提出「洪泛區農地化」之緣故吧?上游護山,中下游保留洪氾區,反省順水而生、與水共存之道,否則將只是讓災禍循環吧?

教育為改革之源頭

「妳有沒有小孩?」莊老師感性地分享他的孩子從小與自然為伍,「當他們看到海,會興奮地脫光光跳下水。」他見過有的孩子對於淺淺海水流過腳邊卻嚇得發抖。「有一天,他們長大了,將如何想像海岸工程呢?」

學校有個社會科作業,要孩子畫社區地圖。兩個孩子不約而同都畫了公園裡一株5層樓高的白千層,說:「我希望它一直都在!」讓我聯想到台北市松山菸廠的抗爭:要900多株老樹,還是一顆大巨蛋?要森林公園,還是商業大樓?

還是得回到源頭:教育。生態災民、氣候難民一一產生,我們希望怎樣的未來?我們如何想像我們的家園?