秦咸靜/國家實驗研究院實驗動物中心副研究員

實驗動物的定義

何謂實驗動物?從法律的定義來看,我國《動物保護法》第三條第三款提到,實驗動物是為科學應用目的而飼養或管領的動物;而科學應用則包括了教學訓練、科學試驗、生物製劑製造、藥物及毒物試驗、器官移植等目的。也就是說,所有因應教學、研究、生技開發所需飼養及實驗用的動物,都屬實驗動物範疇。實驗動物的種類涵蓋範圍極廣,除了大家耳熟能詳的囓齒類大小鼠外,其實也包括許多無脊椎動物及中大型經濟動物,甚至包含犬貓等常見伴侶動物及高等的靈長類動物。由於實驗動物的使用牽動了人類對動物的情感及道德考量,為了提升動物福祉,世界各國大多已立法規範動物實驗的進行,尤其是針對感知能力較強的脊椎動物。

實驗動物的應用和「人」的健康有很大的關聯,因此,進行動物實驗的人和維持人群健康的人大致相同:包括醫生、生醫研究人員、藥廠等等。動物實驗的目標,是在動物身上模擬或複製人的生理與疾病狀況,以便進行後續分析及治療相關的研究。例如:使用高血壓大鼠、糖尿病小鼠等人類疾病模式鼠,來進行藥物試驗;或利用超音波、斷層掃描等和人類臨床醫學相同的診斷方式,來進行腫瘤的追蹤等,目的都在建立實驗室的先趨試驗,以便未來應用在人類臨床診療上。由此可知,動物實驗對人類醫學的進步有著密不可分的關係,而為了保障病人的權益,我們很難完全避免使用動物來進行測試,也因此,遵守動物實驗倫理成為保障動物福祉的最重要環節,也是每個利用實驗動物進行研究的人,必須要完全了解及遵守的基本規範。

全球每年使用1億1500萬隻實驗動物

依據Taylor等人於2008年發表的全球實驗動物使用量資料估計(Taylor K, Gordon N, Langley G, Higgins W. 2008. Estimates for worldwide laboratory animal use in 2005. ATLA. 36:327-342.),全球179個國家在2005年由各國官方資料統計或估算之實驗動物使用隻數約有5,800多萬隻,若再加上為了提供實驗用途而生產、淘汰的動物,以及為了採樣而?牲的動物,還有為了維持基因改造小鼠而衍生的繁殖族群,預估每年會使用到1億1,500萬隻以上的動物,非常驚人。

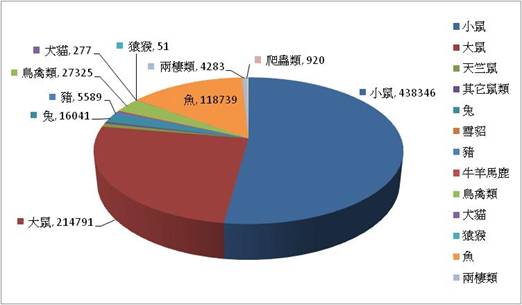

而依據行政院農委會「實驗動物人道管理」年報之統計,我國實驗動物使用量每年約在80-100萬隻左右,其中以囓齒類的使用量最大,約占75-85%,其次為魚類及鳥禽類,此趨勢和歐美各國相較差異不大(圖一)。但值得注意的是,如以全球每年生物醫學發表文獻量(研究成果)及實驗動物使用隻數做對照(Taylor K, Gordon N, Langley G, Higgins W. 2008. Estimates for worldwide laboratory animal use in 2005. ATLA. 36:327-342.),台灣在2006年發表文獻量為1455篇,全球排名第17名,而2005年實驗動物的使用量是123萬隻,所以平均每篇發表成果需要使用845隻實驗動物。相較於歐美其它國家(美國平均每篇研究成果需使用318隻動物;日本平均每篇研究成果需使用858隻動物;英國平均每篇研究成果需使用212隻動物),地狹人稠的台灣也有非常高的實驗動物使用量,在動物減量方面仍有改善空間。

實驗動物愈疼痛,民眾接受度愈低

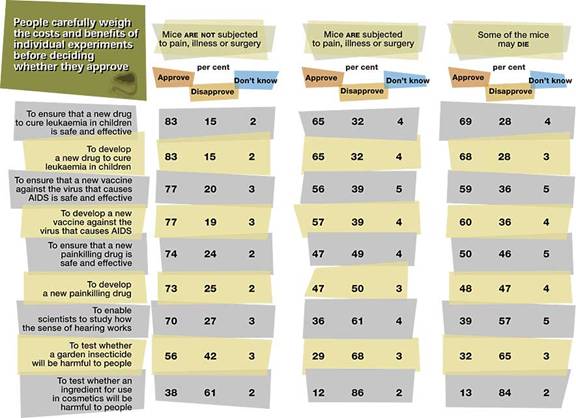

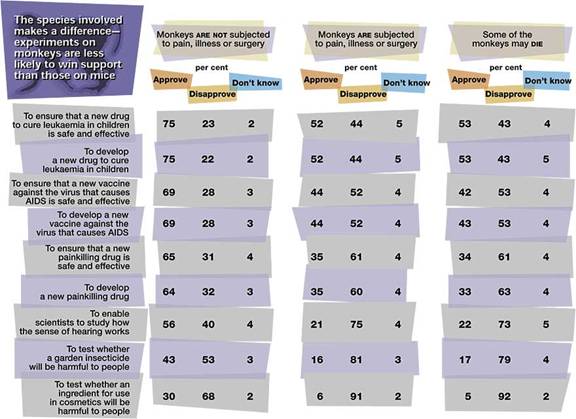

討論動物實驗倫理,就得先了解人類社群對動物實驗的觀感。根據美國動物保護協會公布的資料(Aldhous P, Coghlan A, Copley J. Animal Experiments: Where do you draw the line? ?http://www.animalliberationfront.com/ Philosophy/ Debating/ Polls/ Newscientpoll.htm),假設以小鼠做為實驗動物,在進行一項對人類醫學極有貢獻的試驗時,若小鼠在實驗中沒有承受任何疼痛或死亡時,受訪者的接受度是83%;但若實驗會造成小鼠疼痛,受訪者能接受的比率就下降到65%。若是實驗會造成小鼠死亡,受訪者接受的程度和造成小鼠疼痛的比例則差異不大。同樣的,若是利用靈長類做為實驗動物,除了各項實驗的接受度全數降低外,也能發現受訪者在面對動物實驗時,所考量的並非實驗後動物的存活率如何,而是一旦實驗造成動物不適或疼痛,民眾的接受程度就會大幅降低(參照下圖二及三)。

此外,針對動物實驗種類及民眾接受度的調查顯示,動物實驗對人類醫學發展的貢獻度越高,受訪者的接受度就越高;例如,為了兒童白血病新藥所進行藥物安全性測試,有高達70-80%的接受度,但如果動物試驗是為了開發化妝品等而做,接受度就降至30%左右(參照下圖二及三)。由此可知,在進行動物實驗時,研究人員應該特別留意下列幾項社會觀感:

- 動物實驗對人類醫學越重要,民眾的接受度就會提高;如果只是為了化妝品等較不重要的實驗,大眾的看法普遍就轉為負面。

- 實驗過程若會造成動物不安與疼痛,被接受的比率銳減。

- 實驗使用越高等的動物,大眾接受的程度越低。

或許人們會有疑問:像小鼠這樣的實驗動物是否真能感知壓力及苦楚? 根據2006年發表在《科學》(Science)雜誌的一篇論文,發現小鼠也有同理心 (Social Modulation of Pain as Evidence for Empathy in Mice. Science 312:1967-70)。由此論文發現,當實驗小鼠看到熟悉的同伴遭受疼痛時,會產生明顯的不安及苦楚,包括出現類似疼痛的生理反應。這個實驗結果證明同情心、同理心,並不是僅有像靈長類這樣的高等動物才有,即使是實驗小鼠,在面對同伴遭受不當的實驗對待,都會產生生理及心理上的苦楚。

因此,在進行實驗之前,我們必須先建立評估動物福祉的機制。動物不會講話,無法自己告訴我們感受,因此必須先建立維持實驗動物生理功能恆定的機制,保障實驗動物的基本生存權,減低實驗所造成的不適,並在實驗時避免其它同種動物(尤其是同籠的室友)看到動物感受不安與疼痛。在評估這些機制時,要考量物種差異,因為每一物種在野外都有自己存活的空間與環境,牠可能是夜行性動物,也可能是草食性動物,或是社交型動物,這些都必須納入考量範圍,也必需要尊重動物的感覺與知覺。動物會感受、認知疼痛是不爭的事實,而動物甚至還會產生一些心理性的衝擊,因此在實驗上就必須更小心,這也是我們希望推廣實驗動物倫理的最主要原因之一。

動物實驗倫理的落實:實驗動物的5F和4R

由上述資料可知,要落實驗動物倫理,除了必須確認實驗的必要性、滿足實驗動物的基本需求,還需要特別注意維護動物的心理狀態,避免實驗造成動物的不安與疼痛。在實際作法上最常被提起的包括5F及3R(或4R)。

所謂5F,最早是在1960年代提出,主要為了保障農場動物的五項自由 (five freedom),而其實針對所有的動物,都應該維護這五項最基本的生存權益,這五項自由及做法包括:

- 免於飢渴的自由(Freedom from Hunger and Thirst):必須提供動物乾淨的飲水及飼料以維持健康及活力;

- 免於生理不適的自由(Freedom from Discomfort):必須提供適當的飼育環境及舒適的休息場所;

- 免於痛苦、傷害及疾病的自由(Freedom from Pain, Injury or Disease);必須提供疾病預防及快速診療的機制;

- 表現正常行為模式的自由(Freedom to Express Normal Behavior Patterns);必須提供足夠的飼育空間、適當的硬體設施及適當的同伴;

- 免於恐懼和壓力的自由(Freedom from Fear and Distress):必須確認所有作業流程不會造成動物遭受心理苦楚。

另外,針對實驗動物,英國動物學家Russell WMS及微生物學家Burch RL於1959年在The Principles of Humane Experimental Technique文中發表了3R的概念-即取代 (Replacement)、減量 (Reduction) 與精緻化 (Refinement)。在動物保護法的推動下,雖然3R精神已是每個動物試驗人員都可琅琅上口的圭臬,但不當動物實驗仍時有耳聞,在落實上仍嫌不足。因此,美國太空總署於1997年公布了NASA Principles for the Ethical Care and Use of Animals,提出了第4個R-負責 (Responsibility)的觀念,使實驗動物倫理的落實方案更加完整,4R的精神及做法包括:

一、取代(Replacement):在合理的狀況下儘量避免使用活體動物進行實驗,以避免造成實驗動物身心靈的負擔。可分為相對取代(relative replacement)及絕對取代(absolute replacement):

- 相對取代:避免使用任何會造成動物受苦的實驗方式,或使用較低等的實驗動物進行實驗。

- 絕對取代:避免使用任何需要運用活體動物的實驗方式,可以運用電腦運算、細胞培養等方式來進行實驗。

2009年由美國、日本、歐盟及加拿大共同簽署合作協定,加速推動建立全球性毒理安全性試驗的替代方案,評估以斑馬魚、微生物或細胞培養等方式進行試驗的可行性,減少活體動物的使用量。

二、減量(Reduction):主要目標在減少動物的使用量。由於醫療及基因科技的發展,現在除了可利用強化統計方式減少動物用量外,也可以利用非侵入性影像分析系統來追蹤同一批動物疾病的進程,減少實驗動物犧牲。此外,利用基因改造動物來模擬人類疾病狀況,可以較為精準地進行藥物測試及疾病治療方法的探討,亦是有效達到動物減量的方法。我國自推動動物保護法以來,在實驗動物減量的部份已略見成效(圖四),於2008年動物使用總量為84萬隻,相較於2003年使用的150萬隻,減少了44%。

三、精緻化(Refinement):動物實驗精緻化的最大的目的就是給動物更適合的飼養環境、更純熟的操作技術、更精準的實驗設計,以及更人道的實驗管理。也就是說,精緻化是一種態度,這種態度讓所有的學生、操作人員認知必須對動物夠好,必須要給動物最適宜的實驗環境,這些觀念架構在第4個R,也就是負責任的態度。

四、負責(Responsibility):進行動物實驗,不光是要對動物負責,也應對社會期待負責。因此必需尊重生命,並以同理心對待所有實驗動物。在做動物疼痛評估時,最大的重點就是:若你做任何一個動作會覺得痛,動物也會覺得痛。你不需要去猜想動物到底感不感覺得到疼痛,只要思考今天這個實驗如果做在人身上,人會有什麼樣的感受。

改變動物實驗的社會觀感

提到動物實驗,許多人總會想到一整排因接受化粧品敏感性試驗而皮膚潰瀾的兔子;或是為了投藥或採血,而被五花大綁在保定架上的猿猴等畫面,過去總會有一些殘忍的、讓人生氣的動物實驗,成為社會大眾的抨擊目標。在動物保護法施行之後,這些不被認同的動物實驗大部份已經消失,而且在動物實驗精緻化的推動下,目前最大的成效之一就是改善動物的飼育環境及實驗方式,並用更人道的方法來管理。

舉例來說:在飼育環境豐富化方面,可以依實驗動物的天性及特質,設計不同的豐富化條件,以增加動物生活的樂趣、例如:給實驗小鼠躲藏處所,給牠一些玩具(圖五)。或是考量兔子是一種社交動物,單獨飼養會對動物帶來壓力,所以讓牠們群居,並設置一些鏡子讓牠們偶爾照一照或玩一玩,給牠們運動空間(圖六)。對於實驗犬可以提供較寬敞的運動空間,有玩具讓牠玩,常常與人互動,或者讓不同的狗之間可以建立社群關係(圖七),這些都是目前已經可以做得到的方式。針對靈長類動物,因為牠夠聰明,可以訓練牠主動接受醫療行為和實驗,不需要綁在保定架上採血,就可以減少很多動物保定所造成的緊張與壓力 (圖八),這種做法目前已經相當成功,也是很多單位都在執行的人道實驗模式,也期望這些努力,可以增加社會大眾對動物實驗人道管理的信心。

實驗動物照護及使用委員會把關

為實踐尊重生命及動物保護之精神,我國於民國八十七年由總統公布實施「動物保護法」,其中為落實有關實驗動物之人道管理工作,行政院農業委員會自八十八年發布「動物實驗管理小組設置辦法」,規定所有進行動物科學應用之機構,均須成立實驗動物照護及使用委員會或小組(Institution of Animal Care Use Committee, IACUC),針對機構內之動物實驗進行審核,確認過程符合3R之人道管理精神。

IACUC在架構上是直屬於單位主管的獨立審查機構,其組成除了研究人員和實驗動物獸醫師外,較大型的機構常主動邀請社會人士甚或動物福利團體,共同加入審核。

IACUC的管理範疇包括動物實驗的軟硬體,在軟體方面包括了組織規範、動物健康計畫、動物飼養管理計畫等,而硬體查核則主要在審視動物設施是否能夠滿足維持動物健康及福祉的要求。IACUC最主要的功能,就是對動物使用計畫書或動物實驗申請書進行3R的審查,查核重點就是前面提過的社會觀點:

- 必須對科學有一定的影響力與顯著關聯,或對人的疾病有一定的重要性。

- 要儘量達到取代及減量的要求:主要審查整個實驗設計是否有替代方案;是不是重覆性的實驗;實驗動物的使用數量是否合理。

- 必須在整個實驗過程中降低動物的痛苦或不適:即實驗操作是否達到精緻化的要求,IACUC應檢視實驗操作是否有不合理或不人道之處;是否注意到動物在實驗中有無疼痛與緊迫的狀況;是否適當使用鎮痛劑與麻醉劑。

- 必須有人道的實驗終點:當實驗進行到動物出現嚴重病症時,研究人員應該及時給予醫療協助,並應在適當時機執行人道安樂死,以減少動物的痛苦。

- 執行人員是否具備專業資格:動物實驗的執行人員必須具備專業資格及技術訓練,並應經過考核通過才能執行相關實驗,才能夠保障實驗動物不會因為不當的實驗操作而受到傷害。在審核實驗資格時最常見到的問題,就是僅持有醫生執照,是否符合進行動物實驗的要求? 這個答案應該顯而易見是否定的,因為動物實驗畢竟與人體實驗不同,在進行實驗之前必須對實驗動物的生理解剖有一定的了解,還需要接受動物保定、注射、採樣,甚至特殊手術的訓練,才能達到減少動物緊迫與疼痛的要求。

除了機構內自我評鑑,農委會亦於每年聘請國內實驗動物的專家,挑選約40家動物實驗機構進行外部查核,輔導各機構改善實驗動物的飼養管理情形,以落實動物保護精神。農委會每年會將評比之結果公告,以敦促管理較差之機構進行改善。此外,國內目前已有數個動物設施通過國際實驗動物照護評估及認證協會(Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care International, AAALAC International)的認證,該認證協會主要就設施管理是否符合實驗動物福祉要求進行查核,近年來台灣獲得認證或已在爭取認證的機構明顯增加,證明我們在實驗動物福祉的努力已略有成效。

放下人的優越感才聽得到動物的聲音

動物實驗倫理推動這麼多年來,對動物實驗存在價值的辯論仍然始終無法得到一個結論,主要原因還是出在人的優越感,它既是衍生出這麼多動物福利問題的原兇,也是造成動物實驗不易管理的禍首。畢竟動物實驗的最終目的還是為了人的福祉考量,和人相比,在動物議題上難免會因道德關注程度不同、法律規範程度不同、大眾關切的程度不同,而更難達到共識。為了使實驗動物倫理的推動能夠更加確實,未來在動物實驗查核機制上當然仍需持續改善,主要方向包括:

1、避免成為橡皮圖章

當法規要求不嚴格,大家又各有不同想法時,就會突顯很多道德問題。第一個問題也是最明顯的問題,就是沒有人願意當壞人。試想IACUC委員在審核機構內其它研究人員的計畫時,若沒有機關負責人給予極大的支持與協助,審查委員在面對不當動物實驗時,就可能因為考量自身的人際關係與未來升遷機會,而將不當實驗予以放行。IACUC在執行上的另一個困難,就是實驗動物獸醫師的社會地位明顯不足,臨床獸醫師在現場查核後發現缺失,常常很難可以說服研究人員進行修正,若現場獸醫師的聲音如此微弱,就很難在威權下執行後續的很多改善措施。因此,要避免機構內的IACUC成為橡皮圖章,需要各機構負責人願意面對動物實驗倫理相關議題,並協助審查委員進行查核。

2、法規與道德相衝突

實驗動物福祉在執行上的另一個問題是法規與道德的衝突。尤其是進行藥物安全性試驗或功效性試驗時,常需要依照衛生署、或是日本、美國等國家所訂定的相關臨床前試驗規範進行,若相關規範並未依動物福祉考量定期進行更新,或在不影響試驗品質的情形下增加實驗彈性,就容易造成動物福祉的衝突。尤其目前實驗動物使用品種包括囓齒類動物、常見經濟動物(兔、豬、牛、羊等)、常見寵物(犬、貓等)、靈長類野生動物,都是由不同部會管理,因此若有實驗動物相關問題,常需要跨部會溝通協調,往往在處理效率上會有落差。

3、強化查核,喚醒研究人員自覺

關於動物實驗執行品質,其實當有人違反動物福祉要求時,很難評斷他是無知或是惡意;是根本不曉得這些做法有違道德標準?是沒有感覺?還是根本是故意的?這些狀況其實都有,也經常發生。解決的方法無它,就是教育,教育,再教育。針對這一點,國外許多單位已經展開所謂的PAM(Post-Approval Monitoring)計畫,即在動物實驗計畫書通過IACUC審查後,由臨床獸醫師、動物中心主管、或專業之查核人員進行實驗中執行品質的查核,以確認實際的執行狀況與計畫書所載內容相符,同時也現場查看實驗動物是否有得到良好的照顧與對待。針對這個方案,農委會也已自98年開始宣導,期望能夠輔導各試驗機構早日實施。

4、向下紮根,強化倫理教育

未來要持續強化實驗動物倫理,就必須強化教育。我們應該將動物議題放在學校教育裡,向下紮根,建立社會大眾對動物實驗的正確認知。針對動物實驗倫理議題,仍然應該進行更多的討論與辯論,才能夠認知及聆聽更多人的聲音,以建構更堅強的動物保護信念。唯有所有動物實驗及管理人員都能體認3R精神的重要,並付諸行動,展現負責任的態度,動物實驗倫理才可能在未來做得更好,也才能發揮動物實驗真正的價值。

⟨本文摘自「台灣聯合大學系統信義榮譽講座──研究倫理種籽師資修習營」之演講內容。為了刊登需要,在不曲解原意下,文字上做了調整,以方便讀者閱讀。⟩