位於淡水河支流新店溪與大漢溪匯流處的華江溼地,沙州濕地泥沼中富含大量有機質,蘊育豐富的底棲生物與水生動植物,每年皆吸引數以千計雁鴨與水鳥棲息渡冬

,而陸續以設置保護區、「華江雁鴨自然公園」來保育當地自然生態,1998年國際鳥盟(BirdLife Internation)更認定此地為「台灣重要野鳥棲地(Important Bird Area,IBA)」之一。

此地除了豐富的棲地生態盎然,還有一群流浪犬,定居在華江河川與人類活動空間交界處的河濱,有別於水鳥在此地的禮遇,這群野地流浪犬(下稱野地犬以區別都市內的流浪犬)的命運,按照台灣動保法規定,捕捉之後公告12日確定為無主物,因收容壓力而遭人道撲殺。

然而,從今(2010)年8月起,透過華江里、華江溼地聯盟、關懷生命協會以及台大關懷生命社(台大懷生社)通力合作,以TNR(trap捕捉、neuter結紮、release放養)方式,讓節育後的野地犬就地放養,持續監控,野地犬得以在此生存下來。

野地犬的生存條件

長期關心流浪動物的關懷生命協會是此事的推手。主任林憶珊表示,河濱常聚集野地犬,這些族群已經在此生活好幾代,一開始可能是因為人類棄養,久而久之並在此地繁衍下來;再加上人類棄養家犬的行為未獲抑制,使得河濱的野地犬數量一直未降。

野地犬常因民眾不察,發生狗追逐人類或是單車,甚至曾聽過群聚咬人的報導。

關懷生命協會理事林雅哲也說,野地原本人煙罕至,野地犬在此生活原不為過,但因人類不斷擴展遊憩區,壓縮了其生存空間;而當野地犬與人有了交會,若發生不好的接觸經驗,又會怪罪政府沒有處理流浪犬的問題,使得野地犬遭受莫大的生存威脅。

根據報導,台北市一名李姓市民的愛犬在景美河濱公園,遭到3隻流浪狗攻擊,送醫後傷重死亡。另一則報導則提到竹東生態公園流浪狗聚眾為患,使得到公園休閒運動的鄉親相當害怕。

野地犬與人類遊憩行為

以李姓市民之例,林雅哲建議,飼主在空曠的野外,可以繫繩控制愛犬的活動範圍,避免侵犯到野地犬的活動範圍,造成憾事。林雅哲也表示,野地犬雖以TNR人道減量方式,達到共生的目的,但對於有攻擊性的野地犬,也認為應移除。

依據《動物保護法》第20條規定,寵物出入公共場所或公眾得出入之場所,應由7歲以上之人伴同。

而竹東生態公園與華江濕地有類似的條件,林憶珊表示,或許能尋求當地動保團體的合作。

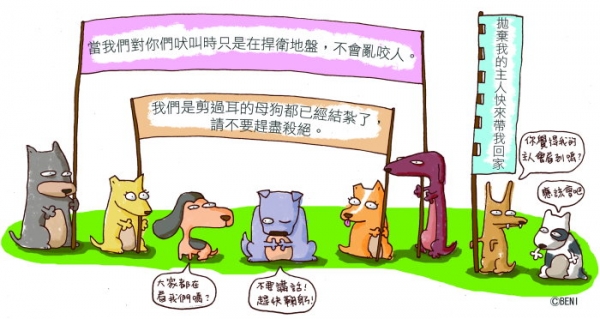

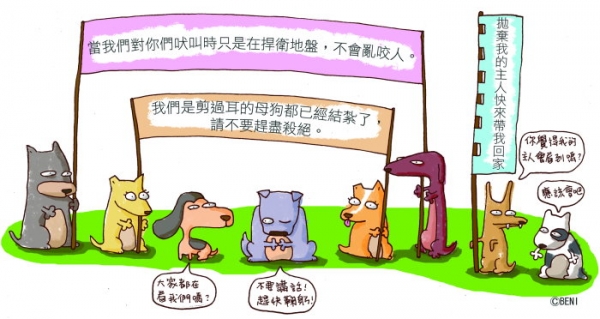

林憶珊也表示,野地犬追車、吠叫、群聚或者只是跟隨著人,並不等同於兇猛、攻擊及威脅性,但是因為民眾對野地犬不瞭解,遇到一個案例,便會將恐懼放大,而這些情形只要透過認知、學習,是可以減少衝突,並與流浪狗共存。

狗行為訓練師CT也說,狗在感受到威脅之下才會反抗,通常都不是為了要傷害人類。當認知到此事實,試著不侵入牠們的領域,或遇到時閃避,都不太會有問題。

關懷生命協會建議到河濱或空曠的野地遊憩之民眾,不出聲辱罵狗或打狗,因為出聲嚇狗,會讓狗以為是挑釁;狗追車或吠叫,是為了守護地盤,只要以穩定的速度離開到一定距離就可以;並且確定孩子和同伴動物有人看護下活動。

河濱犬問題

以人道立場考量,河濱非人類居住之處,流浪動物在不擾人的前提下,一定得面對捕捉和撲殺的命運嗎?

而以現行的流浪動物管理政策,捕捉、撲殺,看似趕盡殺絕,事實上,一開始犬隻數量稍減,但不久之後,即使當地犬隻已經全部捕捉完畢,又會有新的狗,或其他物種,而且通常是貓,會進駐此地,改變當地的生態關係。

有別於社區裡的流浪犬,河濱流浪狗絕大多數非常懼怕人,對人的影響小;而且狗群數量龐大,如確實執行絕育,短期內便可獲得明顯成效

林憶珊察覺河濱、野地常有些保育團體經營維護,於是便興起與保育團體合作,共同維護各種生命的生存權。此舉立即獲得幾個保育團體的回響,表示願意進一步了解。2月3日,關懷生命協會召開一場河濱犬TNR的座談會,台北市關渡自然公園、華江溼地聯盟及荒野保護協會五股溼地皆派員參加,會中並邀請台北市教育大學教授陳建志擔任顧問,提供諮詢。

與會者皆支持以TNR方式進行人道減量,支持野地犬在地生存權,並決議將由華江雁鴨公園開始試辦。

華江溼地守護聯盟力挺

華江溼地守護聯盟總幹事黃馨蔥說,之前對野地犬的習性不了解,幾次要涉過草叢到河邊進行生態監測時,剛踏入草叢,特別是有些草高過人身,就會聽到野地犬低吼的聲音,並因此產生恐懼。自從計畫與關懷生命協會進行合作,他將對野地犬的疑慮告知林憶珊,林憶珊便說願意到現場觀察。

只見林憶珊到了草叢中,聽到狗的低吼,毫無畏懼,反而發出一種聲音(黃馨蔥形容為「獨特的與狗的溝通方式」),更積極走近狗聲之處,並與狗群互動良好。這一幕讓黃馨蔥改變想法,或許問題不是出於野地犬,而是他的態度需要調整!身為大理高中老師的黃馨蔥,自己的學生也是華江溼地聯盟的志工,協助監測工作,他的學生對於野地犬也認為和水鳥一樣應該也有生存權,這些讓他以生命的角度重新檢視對待鳥類與犬隻的態度,或許該有一些類推。現在進入草叢,不會感受狗的威脅與存在,相信與流浪狗也能共生共榮。

野地犬與溼地生態

曾有報導嘉義縣鰲鼓溼地野狗數量逐年增加,並捕食候鳥及鳥蛋,讓鳥友憂心對候鳥棲息環境造成很大威脅。

犬隻會不會造成溼地生態系的破壞,目前尚未有嚴密的調查報告。黃馨蔥確實曾目睹野地犬吃水鳥的案例,但目前只看到一例。黃馨蔥表示,目前得知被吃掉的水鳥,是族群中比較弱的,而野地犬是因為飢餓捕食鳥類,因此,本案也結合華江里餵養志工,可望避免對鳥類的干擾。

依據台大懷生社的統計,華江雁鴨公園、華江溼地大約有2-3個野狗族群,約35-40隻流浪狗。目前16隻母狗中已有10隻接受結育回到原處。當結育數達70%,族群數可望降低。

台大懷生社「狗長」莊秉原表示,此案從8月正式開始,當地居民皆支持,甚至帶走狗時,會有民眾激動的來詢問要把狗帶到哪裡。

TNR要能推動,里長扮演了重要角色。濕地所在地為華江里,里長楊華中說以前對於流浪動物及餵食的人很不諒解,都會要求不要餵養,因為貓、狗常常將居民辛苦栽植的花圃搞得亂七八糟。在與台大懷生社討論過TNR的觀念後,便全力支持,在里裡面積極推動,更以「戀戀河濱犬九九都市貓」來宣示與動物和平共處的決心。

身高體壯、個性豪邁的里長楊華中,是言出必行的人,推動計畫後,不但宣導流浪動物的處理立場,甚至主動與當地餵養流浪動物的民眾以及反對餵養者的民眾個別拜訪溝通。他非常客氣的說是因為TNR這個概念容易和里民溝通,其實背後付出不少努力!現在民眾都來里辦公室通報流浪動物的問題,包括堤內的貓(加入台北市政府動保處街貓TNR計畫),都交給懷生社處理。

居民看到野地犬並不會立即通知捕狗隊,現在都會透過里辦公室來處理。

宣導活動

有了華江里民以及保育團體的支持,關懷生命協會更付出實際行動,6月向青輔會提出「華江雁鴨自然公園及華江里社區流浪動物TNR推廣行動」,結合當地里辦公室及華江溼地聯盟共同合作,並由台大懷生社執行,遇到通報的犬隻,連絡台大懷生社,由社員出動捕捉帶到動物醫院結育之後再回原地放養;此外,並結合當地愛心媽媽定點餵養,讓野地犬得以生存,並且不干擾人類的遊憩行動。

31日的宣導活動還結合台大、政大、東吳等8所大學動保社團、30幾位學生於華江雁鴨公園,與河濱遊憩的民眾近距離接觸,並以問卷了解民眾意向(與台北市教育大學環境教育與資源研究所合作)。現場棒球隊民眾表示,雖每周來此兩次打球,但從未感受狗的存在,更未感受到狗群的威脅。從新莊一地騎單車來運動的幾位民眾也表示,這裡感覺很乾淨,沒有看到狗的蹤跡,對於此計畫表示肯定。

專家進行TNR績效調查

10月31日臺北市立教育大學環教與資源研究所—-陳建志所長即釋放一部份問卷,透過大學動保社團連線的志工進行訪談,明年將進行較大規模的問卷調查。來自政治大學尊重生命社的6位同學在盧老師的帶領下,也到現場進行問卷訪談,目前政治大學流浪犬校方政策也採行TNR,志工人力則來自盧老師開服務課召募。

目前河濱野地犬的解決方式,政府部門是人道撲殺,民間(關懷生命協會)則提出TNR,但兩者成效之比較,尚未有國內的研究調查。對此,生態保育專家陳建志即提出一份研究計畫,了解TNR的成效。陳建志表示,唯有透過嚴謹的研究,才能證明TNR效能。這份計劃將從國人對TNR觀感以問卷方式進行,訪查執行TNR的動保團體、動保主管機關及相關的人,從中央、地方動保機關以及里長、當地居民的態度,後續則將進行田野調查。