「牛圖」詩的「生命關懷」

四百多年來,福建、廣東漢人陸續「唐山過台灣」,在墾拓台灣的同時,耕牛扮演不可或缺的重要角色。經濟價值上,牛除了本身的價值之外,也成為一家生計的依賴。生活文化上,台灣農民與耕牛相處三、四百之後,已內化為台灣歷史、文化、生活的一部份,農民甚至以牛做為自喻的對象,完成子女大事會說「放牛擔」以及「有心做牛、不怕沒犁拖」等牛言牛語,牛已不再純粹是勞動力,成了農家生活的一部分,並被視為家庭的一份子。新買的牛會在牛角上結紅綢帶,好似將牛迎娶入門;冬至時將湯圓糊在牛角上,象徵餵牛吃湯圓,酬謝牛一年來的辛勞;三、四歲時公牛要去勢前還會祈求「伯公老大人(土地公)神靈赫耀,庇祐平安,感德之至」;有些農民捨不得將朝夕相處的老牛賣掉,讓牠終老牛舍,並集中合葬在「牛塚」;現今台南市政府還在柳營德元埤設立「老牛之家」,專門收養退役的老牛,讓牠安心養老;老農也會告誡小孩,觀看人宰殺耕牛的時候,要「口含草,雙手背後」,口中含草表示與耕牛同類,手背後面表示被縛無法幫助,心存歉意、愛莫能助的意思。而基於對牛的感恩,通常「農的傳人」是不吃牛肉的,也為了鼓勵非務農的人不要食牛,說是吃了牛肉會變成呆子,算命先生建議八字輕的人勿食牛肉,說是可添福命。依照民俗信仰,屠牛的人死亡之後,靈魂所受的刑罰是由閻羅王丟入蛇池餵群蛇的極刑!但是,由於一條牛的身價不凡,也是一家最顯目的活動資財,常常成為不肖之徒覬覦的對象,也因每條牛耳上會有記號,所以偷走之後往往是先將牛屠殺後賣到市集。

清代臺灣以牛作為農耕的主力,政府深怕私宰耕牛的風氣盛行,而影響農業的正常生產,於是透過法令頒布禁殺律文,依據大清律令:「宰殺耕牛及販賣與宰殺之人者,初犯則均枷號二月,杖打一百板,…宰殺自己之牛者,則處予枷號一月,杖打八十板。… 竊盜牛馬宰殺者,處有期徒刑三年」,或者豎立碑文告示,來嚴格取締宰牛,既使有了政府的三申五令及宗教民俗約束,來杜絕宰牛吃牛的行為。

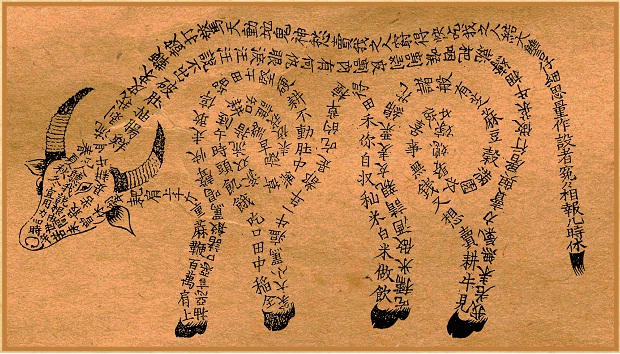

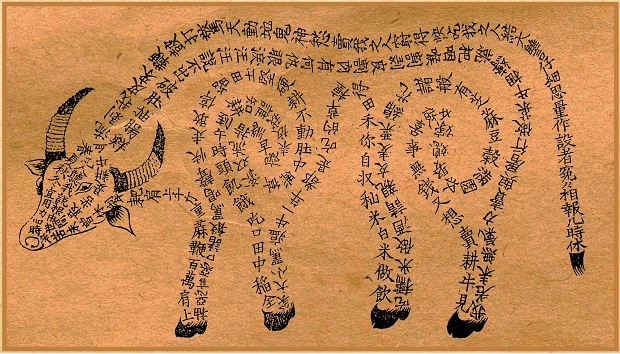

民間也配合雕刻「牛圖」,以明白易懂、動之以情的詩句,描成牛隻全形,內容以第一人稱~「牛」的角度發聲,來推廣宣傳不殺、食耕牛的「生命關懷」訴求。由於鮮明的圖形讓人印象深刻,對於不諳法令的鄉下人而言,確實能發揮不小的成效與共鳴,而減少了殺牛吃牛的殺生行為與風氣。「牛圖」全文如下:

凡人聽我說根由 世間最苦是耕牛 春夏秋冬宜用力 四時辛苦未曾休

犛耙肩上千斤重 蔴鞭百萬肩上抽 惡言惡語諸般罵 喝聲快走敢停留

田土堅硬耕不動 肚中無草淚雙流 指望早晨來找我 誰知耕到午時頭

饑餓吃口田中稻 全家大小罵瘟牛 一年都是吃的草 種的田禾你自收

秈米白米做飲吃 糯米做酒請親友 麥栗棉花諸般有 芝麻豆穀滿園收

娶媳嫁女做喜事 無錢又想賣耕牛 見我老來無氣力 賣與屠行做菜牛

捆縛就把咽喉割 剝皮割肉有何仇 眼淚汪汪說不出 破肚抽腸鮮血流

剝我皮來鞭鼓打 驚天動地鬼神愁 賣我之人窮得快 吃我之人結大讎

仔細思量做設者 冤冤相報幾時休