一、前言

去(2013)年7月農委會公布臺灣野生鼬獾感染狂犬病,讓已50年非狂犬病疫區的臺灣,再次淪為狂犬病疫區,臺灣也接連有上百隻鼬獾染上狂犬病死亡,引起民眾高度恐慌,甚至引發棄養潮,而為了因應狂犬病問題,政府也立刻採取了一連串的作為。首先,農委會為了進一步了解病毒特性,決定進行「鼬獾狂犬病病毒動物試驗」;其次,在政府管理面上,衛福部為因應狂犬病疫情蔓延,亦成立狂犬病中央流行疫情指揮中心,其總指揮官則由行政院毛治國副院長擔任,提升組織內部協調能力,在因應危機的過程中,政府不可謂消極,但危機管理過程中,卻仍可見部分瑕疵,值此危機稍減之時,筆者嘗試性地以後見之明對狂犬病危機提出幾點反思。

危機,可視為是一種伴隨著風險與不確定性的狀態,當危機已經威脅到民眾生命安全時,政府必須儘速地移除風險與不確定性,減少被危機影響的民眾,儘速回復日常生活(Fink, 1986)。也因此,危機管理從來都不是一件簡單的任務,組織的混亂、媒體的監督、人員的壓力以及不精確的資訊等皆是影響領導者制訂重要決策的關鍵因素(Boin & P‘t Hart, 2003:545)。

而危機管理過程,正如同其他政策運作過程,必須經過最初的「政策問題認定」,之後接續著「政策制訂」、「政策合法化」、「政策執行」以及最後的「政策評估」。而缺乏正確的「政策問題認定」,則必然制訂出錯誤的政策方案,據以執行則將生「治絲益棻」的困境,由此可見「政策問題認定」的重要性。而官僚系統在進行「政策問題認定」時可能發生的錯誤,其實不只有一般民眾常認知的「執行不力」(「官僚怠工」),其實另一方面,有時「執行過當」也可能造成嚴重後果。也因此,形成了官僚體系的兩難,若官僚作了應該做的事,或者沒作不應該做的事,則政策可順利推動;然而,若官僚應作而不作,或者作不應該做的事情,便會形成政策問題認定的「型I錯誤」與「型II錯誤」遭致失敗的政策執行。因而,過猶不及均非良策,客觀認定方為上策(請見表一)。

表一、官僚體系「行政裁量權」控制上的兩難

|

官僚的實際作為 |

官僚應不應該做 |

||

|

|

應該做 |

不應該作 |

|

|

行動 |

作了該做的 |

作不該做的事 (型I錯誤) |

|

|

不行動 |

不做該做的事 |

沒做不該做的 |

|

資料來源:陳敦源,2002,107

二、危機管理的三個面向

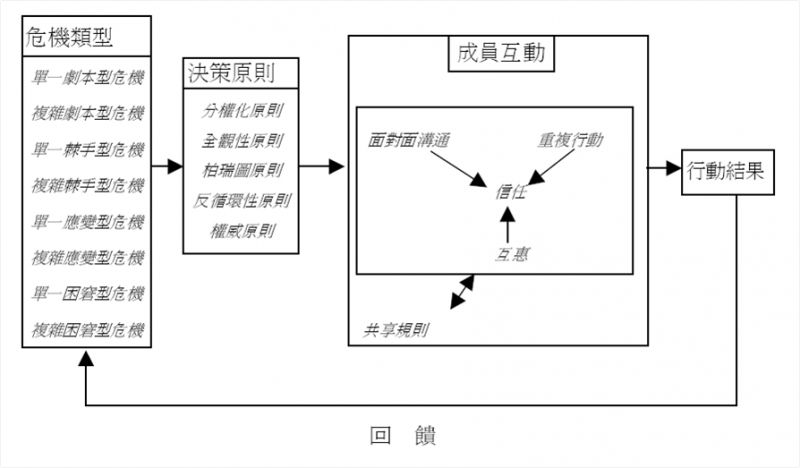

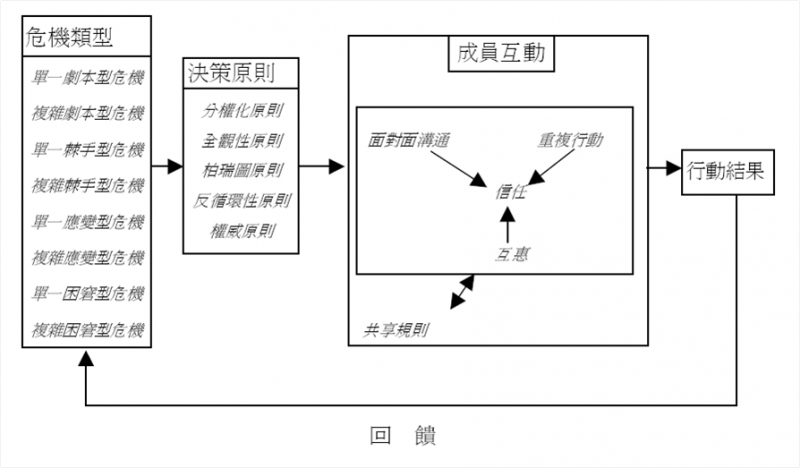

而在認定危機的內涵中,常涉及三個面向的問題,第一個面向通常是危機的類型,第二個面向則是政府「決策原則」,第三個面向則是管理者與被管理者之間的「成員互動」。

- 註:為使該模式應用到狂犬病危機管理,筆者將原危機管理模式指涉對象進行擴張,「成員互動」面向不再指政府內部成員,而是政府與外部民眾之互動。

而上述三個面向上的分類,正代表不同面向的問題認定,並且隨著不同面向的問題認定,政府應規畫出不同的政策方案。首先,在「危機類型」面向上,決策者最關注的核心,便是問題本身的複雜性,例如:該問題是否具有高度的不可確定性?目前所擁有的專家知識,是否足以產生正確的解決方案?通常,面對可預測性較高的危機,則必須尊重專家的意見;相反地,若危機的不確定性高,可預測性低,則不宜僅依賴專家意見,有時大膽地創新或試誤,或許才是解決問題的方案。

其次,在「決策原則」面向上,決策者所專心的是組織的執行力,通常是集權或分權的辯論,也就是究竟將解決危機的組織權力以「下放」或「上收」的方式予以落實,才會具有效率,通常,面對大量但具一致性的危機,以集權方式可有效處理,但是面對零星,且各有不同脈絡的危機,透過分權反而能夠因地制宜。

最後,在「成員互動」面向上,所關心的則是應該透過哪些策略,來建立彼此之間的信任感,例如:對於利益分配型的危機,重點是透過利益互惠建立利害相關人的信任;相對地,對於因恐懼感產生的危機,重點是透過密切地溝通,或者重複規則地建立,來建立信任感。

三、對政府狂犬病危機管理的評價

筆者在下表二左方,從理論上歸納了危機面向、原因以及其解決策略。在危機類型面向上,若不確定性高,則應該採取創新試誤的方法,反之應尊重專家;在決策原則面向上,若具一致性,則集權上收方案較分權下放為佳;在成員互動面向上,具恐慌性的危機,積極說服較消極說明,更能達成功效。

至於表二中間,筆者則列出本次狂犬病危機的特質以及政府所採取的策略。在危機類型面向上,國內長期研究狂犬病專家如臺大獸醫學院費昌勇教授、葉力森及劉振軒教授,甚至國外動物疫病學者,都在第一時間發聲,說明狂犬病的高度可預測性及因應方式,然而,政府卻似乎刻意忽略這類的聲音,選擇將該危機視為不確定性高的危機,選擇進行狂犬病理實驗,也因此,政府似乎犯了政策問題認定上的「型I錯誤」(請見表二右方);而在決策原則面向上,由於狂犬病特質具有高度一致性,因此採取集權方式決策因應,較為合理,而實際上,政府在面對狂犬病危機時,也的確建立了中央流行疫情指揮中心,其總指揮官並由行政院副院長擔任,因而與理論上的因應策略一致,是正確的決定,並未犯有型I或II的錯誤;然而,在成員互動面向上,由於狂犬病問題具有高度的恐慌性,理論上政府應該採取積極說服的策略,但實際上,政府卻僅是較消極地採取說明疫病訊息的策略,因此犯了政策問題認定上的「型II錯誤」(請見表二右方)。

表二、狂犬病危機管理認定、解決策略與錯誤類型

|

|

原因 |

解決策略 |

狂犬病危機現況 |

狂犬病危機管理 |

||||

|

「影響」 |

「因應」 |

狂犬病危機特質 |

狂犬病危機因應 |

作不該做的事 |

不做該做的事 |

|||

|

危機面向 |

危機類型 |

不確定性 |

創新 試誤 |

尊重 專家 |

具確定性 |

狂犬病 |

V |

O |

|

決策原則 |

具一致性 |

集權 上收 |

分權 下放 |

具一致性 |

升高決 |

O |

O |

|

|

成員互動 |

具恐慌性 |

積極 說服 |

消極 說明 |

具恐慌性 |

說明疫 |

O |

V |

|

資料來源:作者自行繪製。上圖錯誤類型,符合條件者打V,未符合條件者打O

四、狂犬病危機管理的核心在克服民眾對風險的恐懼

綜觀政府對此次狂犬病危機的處理態度,不可謂不積極,諸多因應措施均可見其用力之深,亦不可謂不用心,成立中央流行疫情指揮中心,的確有效提升了政府的行政力,但若深究其因應策略,的確尚有問題認定錯誤的問題。一方面,政府未能更積極採取說服策略,產生型II錯誤,另方面,政府過度作為的狂犬病理實驗,則是落入了型I錯誤。然而,筆者淺見認為,上述兩項認定錯誤的原因,其根源均出自於民眾對該問題的根本「恐懼」心理。正因為恐懼,因而政府僅客觀的疫情說明,無法有效產生政策信任感,甚至反過來產生民粹壓力,要求政府大量捕捉撲殺流浪犬,甚至要求政府進行狂犬病理實驗,產生反應過度的作為。

最近四十多年來興起了新的科學研究,探討人腦對風險的反應,發現人類有兩個相當不同的思考系統。其一是經由演化而來的感覺,或是直覺,利用內建的經驗法則和習慣性模式迅速評估風險,而不需經過意識,也由此人類會突然體驗到預感或恐懼。其二則為理性,或科學分析,以意識和理性的心智檢驗證據,做出估計和決定,雖然其總能產生較優質的決定推理,然而,理性思考之反應速度較直覺緩慢許多。若利用經驗法則評估狀況而瞬間做出決定,對躲避當下人身危險或許是好的模式,但直覺的缺點是經驗法則可能導出非理性的結論,而此次狂犬病危機,便是因為各種媒體的大肆傳播,而使得民眾高估了狂犬病的致病機率,以及可能帶來的嚴重後果,最後造成不理性的民粹反應所導致的重大危機。

狂犬病危機管理的分析,所帶來的啟示,應不只是有效遏止狂犬病這麼簡單,其背後所涉及的,是後現代社會中,因跨界頻繁交流所提高的不確定性,因而引起民眾高度恐慌的本能,所導致的問題。不同種族或宗教互動(自殺攻擊事件)、跨國界的動植物疫病(SARS、禽流感、狂牛症)、高科技帶來的不確定性(如核能、基因改造食品),都是這類因為人類恐懼本能造成的危機事件。面對這類的危機,政府如何透過有效的說服策略,克服人類深層的恐懼,筆者並沒有明確的答案,但這將是後現代政府所面臨的當務之急,也值得公共政策(尤其是上述與人類恐懼相關的政策)研究者持續投注心力。

參考書目

- 陳敦源,2002,民主與官僚,臺北:韋伯文化事業出版社。

- 廖洲棚、吳秀光,2007,政府危機管理之協調行動模式:概念與模式建立。行政暨政策學報,54:35-72。

- 李靜怡、黃慧慧翻譯(丹.賈德納原著),2009,販賣恐懼:脫軌的風險判斷(Risk: the science and politics of fear),臺北:博雅書屋。

- Boin, A. and P. ’ t Hart. 2003. “Public Leadership in Times of Crisis: Mission Impossible?”. Public Administration Review 63(5): 544-553.

- Fink, S. 1986.Crisis Management: Planning for the Inevitable. New York: American. Management Association.