野生動物非法交易(illegal wildlife trade),為包含從源頭的盜獵(poaching),中間的非法運送(smuggling),以及末端的非法買賣(trafficking)之不經合法途徑的行為總稱。由於野生動物非法交易是以跨國形式進行,又可依其交易流動方向分為來源國、轉口國和消費國。

長期研究野生動物非法交易的環境犯罪學家Tanya Wyatt指出[1],野生動物非法交易具有鎖定特定物種和在特定地方的發生的可循模式,例如非洲的犀牛角多非法輸入越南,非洲的象牙和獅骨非法輸往中國,非洲的穿山甲非法輸往東南亞國家,中國的猛禽非法輸往中東國家,東南亞的盔犀鳥非法輸往中國。

臺灣本土的食蛇龜(Cuora flavomarginata flavomarginata)也難以倖免於野生動物非法交易的覬覦,自2006年以來陸續有查緝到非法輸往中國的案件,其中最近五年來所查獲到的非法交易數量和頻率有著顯著成長,這向臺灣社會發出了什麼樣的警訊呢?我們又該如何回應呢?

2016年8月,在由立法院永續會、陳曼麗立委辦公室與本會共同主辦的「杜絕非法動植物走私問題」公聽會上[2],東華大學環境學院院長裴家騏表示,臺灣在野生動物非法交易的角色過去主要是消費國和轉口國(如象牙非法交易),但近年發生的食蛇龜非法交易早已暗示了臺灣淪為來源國的事實,這對於獨特少眾的臺灣食蛇龜族群不啻是加速滅種的原因之一。如果此刻我們不嚴加提防,屏東科技大學野生動物保育所的陳添喜教授認為,穿山甲將成為下一個野生動物非法交易的目標。

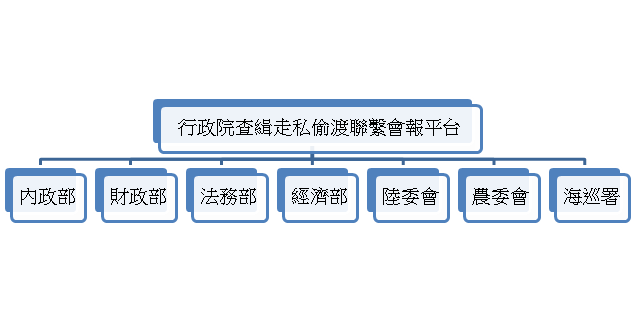

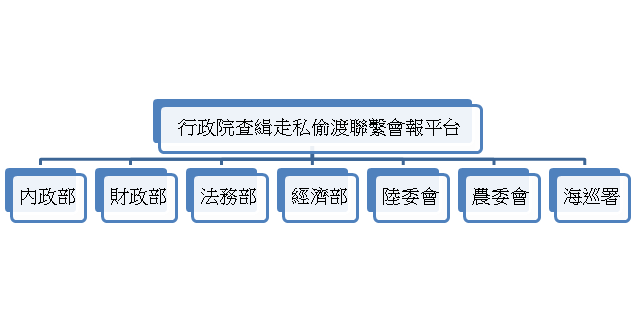

本會表示,在目前總統已表示重視此問題的情況下,應比照美國模式,提高議題至國安層級,並由行政院提出具體計畫,局處間也應建立橫向溝通的管道,甚至可透過海基會或海協會與中國溝通建立打擊非法野生動物非法交易的區域合作模式。

公聽會由陳曼麗立委總結以下五點未來執行重點:

1. 建立海巡署與警政署橫向專責承辦窗口;

2. 加強執法人員法治、物種辨識、生態環境等教育訓練;

3. 增加各地野生動物收容中心資源和預算;

4. 修正通訊保障監察法,讓查緝走私工作得以進行監聽;

5. 修正貿易法,加強走私之罰則,以達嚇阻之效。

|

臺灣淪為野生動物非法交易的來源國已是不爭的事實,受害的對象這次是食蛇龜,下一次可能是穿山甲,令人不禁擔憂地問,再下一次是什麼物種遭受這樣的對待呢?我們不願但我們可以確定的是,臺灣的本土物種是承受不起一次又一次由野生動物非法交易所帶來的威脅,為了斷開那條沾著血漬的跨國非法交易鏈,當務之急在於透過臺灣社會內部有效地協力合作,從盜獵、非法運送、非法買賣到司法懲處的每一個非法交易環節中層層為臺灣野生動物的生存把關。最後,如何不讓這條血鏈再次成形,關鍵便在於我們對野生動物非法交易的重視程度,以及培養友善對待野生動物之「拒吃、拒買、拒養」正確觀