2019「反霸凌動物」教師培力暨教案設計工作坊(第三梯次) 活動報導

(本文為節錄版,全文在此)

2019 年 9 月 22 日上午,一群人聚集在台北市立動物園,手上拿著筆和評鑑表,觀察野生動物被圈養的狀況,除了紀錄自己的見聞感想,還打算影響別人也這麼做。這群人是誰?為何如此與眾不同?原來他們大多是教職人員,並參加了關懷生命協會的研習活動:2019「反霸凌動物」教師培力暨教案設計工作坊的第三梯次。

工作坊為期兩天,教師們在第一天聽取了專題演講,包括:動物倫理、反霸凌動物、圈養野生動物福利觀察與評估,初步認識了動物園歷史、霸凌關係結構、圈養環境對野生動物的身心影響等。這些內容讓不少教師受到了很大衝擊,影響了對動物園的既有想法,於是第二天來到動物園實地走訪,依據「野生動物展示場圈養環境及動物福利評鑑表」(陳美汀博士設計),進一步觀察動物狀況、環境設施、經營管理、遊客行為等現況。

身為客人的禮貌

進入動物園,首先由講師蕭人瑄介紹黑猩猩,她曾在美國中央華盛頓大學試驗心理學系修習碩士,主修黑猩猩行為學,也曾在臺北市立動物園做黑猩猩與人互動的研究。「對於因為各種原因而進入人類社會的野生動物來說,動物園目前是牠們的棲身之處、長住的地方,所以動物園可說是牠們的家。我們等一下要去拜訪黑猩猩,就好比去到黑猩猩的家,牠們是主人,我們是客人,所以要有客人的禮貌。」

蕭人瑄說明了拜訪黑猩猩應有的態度,再教導大家黑猩猩禮儀,包括:露下齒笑、點頭、手臂前伸、上半身下彎,都是黑猩猩用來表示友善、打招呼,或是不具威脅性的行為。此外她也請大家各自選擇一隻黑猩猩,用 10 分鐘來觀察記錄黑猩猩的行為、黑猩猩居住的空間,之後再寫下自己的感想。

有教師表示,以前看到黑猩猩覺得都一樣,經過這次的觀察練習,發現每隻黑猩猩都是獨立的個體,有自己的名字、個性、差異之處,因此對牠們產生一種特別的連結。也有教師反應黑猩猩都不動,蕭人瑄回應說,當我們抱怨動物「沒有動給我看」時,也反映出自己是希望動物有所回應的。而在親自觀察之後,則會有不同的理解,原來黑猩猩可以 10 分鐘都不動啊,若再觀察 20 分鐘、30 分鐘,還是有可能完全不動,因為這就是黑猩猩原本的樣子。

蕭人瑄說,若能有這樣的觀察和體認,就會了解「我們認為動物應有的樣子」跟「動物實際的樣子」確實有所不同,並將這兩種概念區分開來,換言之,就是明瞭:「要站在動物的立場去思考,而不是從自己的角度去詮釋,否則會很容易對動物產生誤解。」

維護的兩難

離開黑猩猩展示區之後,教師們分成兩個路線參訪,其中一位講師葉惠群在臺北市立動物園擔任保育員已有 10 年,在她的引導和說明中,我們參觀了今年暑假才啟動的熱帶雨林區部分外圍展區,此區動物大多來自南美洲的熱帶雨林,少量來自亞洲的熱帶雨林。

有教師提到之前熱帶雨林區開館時,正值炎熱的暑假,但在小爪水獺展示區除了樹洞之外,沒有任何遮蔽物,這次參加工作坊,看到此區已增設一些遮陽裝置,不過對小爪水獺來說還是太熱了。有教師建議可增加樹木枝葉,讓圈養環境更自然,也讓動物能夠有不想被觀看的選擇。

葉惠群介紹,這個展場原本佈置得綠意盎然,有草皮和小灌木,但是頑皮的小爪水獺住進後,把所有植栽都破壞殆盡,目前管區還在觀察動物習性並設法改善中。雖然展場偏小,動物仍自在展現自己、無刻板行為,由此面向來看,保育員照顧得很用心。

此外教師們發現,除了年輕的猴子們還在理毛、遊戲等之外,大多數動物們都表現出自然行為(休息),沒有看到明顯的刻板行為。葉惠群表示,保育員們都是愛動物的人,付出許多心力照顧動物的生活需求,並盡自己的力量維持良好環境,讓動物保有自然行為也減少刻板行為,希望大家除了批評建議之外,也能多給他們一些鼓勵。

動物園的目的

講師陳美汀帶領一群教師們走到另一方向,當大家看到美洲豹不斷來回走動,顯示已出現刻板行為,這是一種長時間、不斷重複的動作表現,原因可能是壓力、孤立和無聊。此外也看到紅毛猩猩的家是高聳的籠子,只有人造高台沒有樹木,還算活潑的小紅毛猩猩在繩網之間玩耍。

然而,另一隻成年的紅毛猩猩卻坐在角落的水泥地,低頭背對著遊客,反覆嘔吐再吃掉嘔吐物,大約 5 分鐘就吐了 3、4 次。陳美汀對此說明:「有兩種理論,一種是牠覺得好吃,所以吐出來再吃掉,是一種補償的行為。另一種說法則是因為無聊(圈養環境的覓食和進食時間太短),而產生自我刺激、類似自殘的行為,兩者都是異常行為。」

目前擔任臺灣石虎保育協會理事長的陳美汀,多年前曾是臺北市立動物園的動物照養員。就她所見,雖然動物園的環境有變好、遊客的素質也有提升,但她覺得進步的速度還是太慢了,仍有許多野生動物在不合適、狹小無聊的圈養環境度過餘生,然而臺北市立動物園已經是目前全國品質最佳的動物園。

「我們再怎麼營造好的環境,永遠都不會好過牠們在野外,即使盡量把環境豐富化、提升動物福利,但終究無法做到最好的那一步,為什麼要為了我們的目的,而把牠們圈養起來?」陳美汀提出的問題,引發教師們討論與思考。

真實與改變

動物園的四大功能包括教育、研究、保育及遊憩,一般民眾通常只注重遊憩,到動物園就是觀看和遊玩。陳美汀說,可能對很多人來說,看到野生動物是很大的滿足,「不過在你看的過程中,你看到了是什麼?付出的代價是什麼?到底哪些是我們要取捨的?」

陳美汀又問大家,如果在動物園看到受傷殘缺的動物,會覺得不高興嗎?在場教師都搖頭說不會,然而現實的情況是,動物園的主管大多認為要以健康的動物展示給遊客。陳美汀以屏東科技大學「保育類野生動物收容中心」為例,裡面的動物都有身心殘疾,開放參觀時會有專人導覽講解,如果遊客願意看到這樣真實的動物,動物園才有可能走向保育中心的目標。

「對於動物園或是圈養動物的場域,希望他們的功能是保育和教育,如果需要就展示受傷救援的動物,如果沒有動物就用科技替代。」陳美汀提出如此建議,而她想像中的動物園,是一個野外的大環境,「人們進去裡面,就算看不到動物,也知道動物棲息在其中,不要為了達到我們想做的事,而犧牲了動物的福利。」

陳美汀表示,我們教育民眾要尊重生命,但我們把動物關起來,宣稱是為了要認識動物,如果沒有好好的解說,民眾看了可能會覺得,動物就是可以被利用的。她認為我們不能否認歷史、否認過去做錯的事,必須承認我們做錯的事然後去改變,「其實,承擔和改變這件事,就是一個教育。」

數量與質量

研究石虎的陳美汀說:「一隻石虎平均需要5平方公里的棲地。」研究黑猩猩的蕭人瑄說:「一群黑猩猩需要的領地,平均是 4 - 11 平方公里。」而全臺佔地面積最大的臺北市立動物園有多大?根據臺北市立動物園 2009 年報 說明:「本園園區總面積165公頃,已開發使用區域近百公頃,其餘仍保留為自然次生林地。」

165 公頃等於 1.65 平方公里,而根據其 2017 年報中動物保育與研究的檔案:「園區飼養展示之動物以脊椎動物為主,共約 351 種 2,381 隻(未計算昆蟲、部分魚類及農委會收容計畫動物)。」平均算來,每隻動物能有多少空間?其實不用細算,因為遠遠不夠。

由於現實環境的條件,被圈養的「野生動物」不可能擁有像原本棲地的空間,那麼有沒有可能選擇少而精的方向?陳美汀說,現在圈養的動物太多,工作人員的負擔太重,如果動物能逐漸減量,生活空間和品質都能提高,但遊客看不到那麼多動物,是否能理解並接受?這就需要動保教育和推廣,逐步改變社會的觀念。

關懷生命協會「動保教育扎根計畫」召集人萬宸禎認為,在數量與質量的問題之外,「以任何形式展示珍奇異獸的場域,本質上即是人類對動物的物種歧視,象徵人類對動物權力宰制慾望的展現,這個本質不會因為人類是用一個空洞的鐵籠圈養動物,或提供豐富化環境、動物福利與基本需求而有所改變。」不過她也提到,令人欣慰的是,臺灣與世界各地越來越多人有所覺醒,「反思人類是否有權力剝奪動物的生命和自由,進而進化於平等性,意識到解放動物,也就是超越人類對他者權力宰制與歧視的根本慾望,並且從這個體現的歷程中也解放了自己。」

在臺灣,臺北市立動物園是圈養動物人力和資源最豐富的地方,同時也是其他動物園或圈養野生動物農場的動物福利示範場域。萬宸禎說:「我真心希望, 在目前動物園不會消失的世代,臺北市立動物園能真正落實動物保護教育功能,以動物福利為最重要的考量,達到每一種動物福利需求的最高標準,而不是以遊客喜好為導向。不再花大量資源置入明星物種,轉型成為動物救傷收容的庇護所,朝向關懷動物權益的方向進化,成為其他縣市甚至成為國外效法的動保教育的示範場域。」

我們能做什麼?

在參訪動物園並討論交流後,我們能做什麼?第一個方向是教育與宣導。萬宸禎表示,教師們在學習與實作後,可多思考動物園對野生動物的影響,「到底動物園好還是不好,這是可以討論的。」以後當教師帶學生參訪動物園,就能先有一些課前的教學,例如「動物不是娛樂」、「反霸凌動物」等觀念,再來引導學生做不一樣的觀察,萬宸禎說:「希望孩子們對於動物的處境,有更深入的體會和同理,也可以跟爸媽同學們分享,對於動物被關在動物園裡面,有更多省思和討論。」

另一個方向則是發揮公民的力量,葉惠群建議大家,可藉由向動物園表達意見的方式,讓動物園了解民意趨勢,包括再次提升動物福利、改變經營方向等。陳美汀則說,她在 2012 年設計的「野生動物展示場圈養環境及動物福利評鑑表」(搜尋關懷生命協會網站可閱讀內容)是比較專業的培訓版,建議教師們可從其中研發普通版給學生使用,用來

記錄各圈養動物場域的情況,再與動保協會合作,發起網路公民連署,促使社會關注此議題。

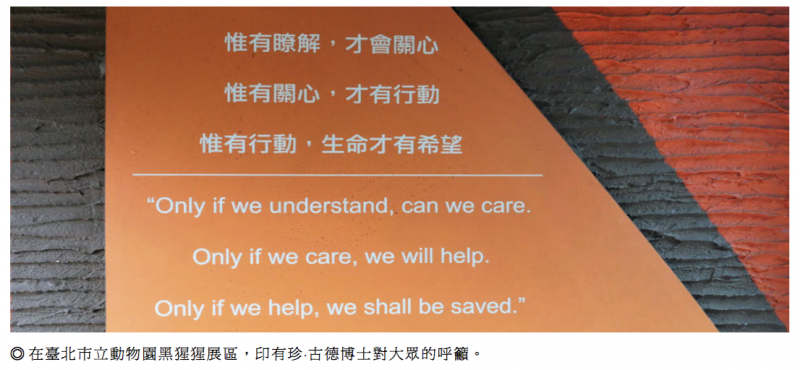

在臺北市立動物園黑猩猩展區,有幾句話值得被細讀及傳閱,謹此做為結語。