隨著各家新聞媒體報導在學青年所造成的動物傷害案件與日俱增,筆者好奇作為教育現場最重要的文本──教科書中,究竟傳遞何種人類與動物的關係?以及其內嵌了何種動物保護意識?適逢108新課綱上路滿三年,筆者網羅各家出版社針對該課綱所設計的教材進行通盤的檢視。

由於我國教科書皆有向教育部訂定購買契約,故私人無法直接購買各出版社之教科書,筆者於是利用國家教育研究院教科書圖書館中,各出版社發行的可公開閱覽之教科書進行研究,本次檢索範圍為國小一、二年級與國中七、八年級,國小部分科目有國語、數學、生活、健康與體育共四科,國中部分科目有國文、英語、數學、自然、社會、健康與體育、藝術、綜合、生活科技共九科,上述科目除了藝術課本由翰林、康軒、奇鼎出版社出版外,其餘皆為翰林、康軒、南一共三間出版社所發行。

囿限於文章篇幅,筆者將針對所揀選的教科書中,挑出仍可進一步反思之動物相關的課文,另在文章編排上,先後呈現為國小與國中教科書,並附上科目、出版社、教授年級、頁碼。除了附上課文原文外,為加速讀者理解,筆者也以文字做重點摘要,再進行扼要的評論與反思。

一、國小教科書中的動物議題反思

(一)國小國語,康軒,小二下(頁133-134)

內容為小朋友發現流浪的幼貓群,且現場沒有看到母貓,他們沒有立即抱走,反倒是等待到放學後再次前往查看,最後遍尋不著,直到回家經過雜貨店,發現是老闆娘已將貓隻帶走,並跟貓隻玩耍著,小朋友看到貓隻獲得照顧,表示「太好了!」。

在本文中,雜貨店老闆娘和小朋友做出兩種不同對待流浪動物的方式,文章最後傾向認同了老闆娘將流浪貓隻帶回照顧的做法,筆者認為,實務上,如何對待流浪動物有其詳細的規範,故課文其實缺少這些細節的交代,甚至如何對待流浪動物的思辨。

(二)國小數學,南一,小二下(頁5)

圖片為人類騎乘駱駝,進而延伸的反思是,為何騎乘駱駝是可以被允許的行為,而騎乘其他動物則有不當對待動物的疑慮?是否在我們心中已將動物進行主觀的劃分?相同類型的問題還能延伸到,為何我們能獵捕鮭魚、鮪魚,而不允許殺鯨豚的信仰文化?個人價值觀的判定與社會文化的影響,形塑了人類如何看待動物,以及界定人與動物間的關係。

(三)國小健康與體育,翰林,小一下(頁10)

內容呈現小朋友對於狗隻的不同反應,一個小朋友覺得很害怕,因為覺得小狗可能會咬人,另一個小朋友則覺得小狗很可愛,並伸出手對小狗示好,這給予我們的反思是,毎個人對動物的想法不同,自然也有百百種的反應,該篇課文呈現出兩種截然不同的觀點,將有助於教師帶領小朋友釐清自身的價值觀,以及學習尊重他人不同的價值觀。

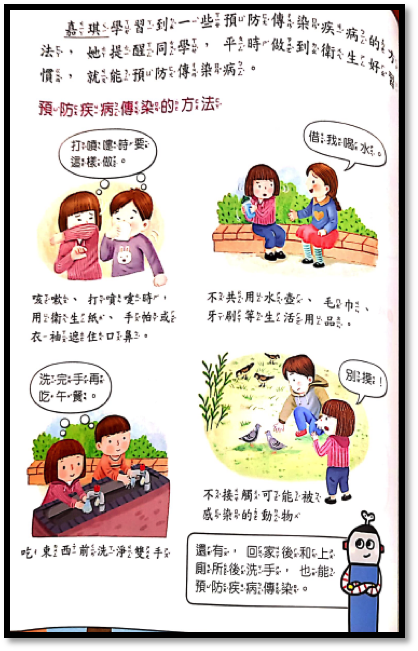

(四)國小健康與體育,康軒,小一下(頁48)

內容為呈現預防疾病的方法,其中之一為不接觸可能被感染的動物。由於病菌的傳染途徑極其複雜,且病毒的變異速度不定,值得我們反思的是,課文的呈現方式展現高度的人類中心主義,忽視了人類也可能將疾病傳染給動物,更有甚之,許多現有的人類用藥,還需要倚靠動物實驗確認有效性與副作用,人類中心主義對於人與動物間的關係所帶來的影響,值得深究。

二、國中教科書中的動物議題反思

(一)國中國文,翰林,國二上(頁72-89)

本篇課文〈山豬學校〉為作者講述向父親學習打獵的往事,並從中了解原住民對待大自然的獵人哲學,而後續的延伸閱讀〈原來如此──與山林共生的狩獵文化〉,透過漫畫式的圖文對白,呈現原住民狩獵與野生動物保育的兩相平衡。然而,我們需要反思的是,之於動物的生命權,文化權所提出的理由有一、獵捕足夠原住民族人食用的數量,不會過度濫捕;二、陷阱設計避開幼小動物;三、避免獵捕懷孕或哺乳期的動物,上述三點回應到的是生物多樣性的保存,尚欠缺更高道德層次的生命權論辯──即文化權裡的狩獵行為如何看待動物的生命?更有甚者,這樣的衝突題材,要如何通過同理的道德培養挑戰?(意即當獵人與獵物的角色互換,作為獵物的人類該如何自處?)筆者所提的即為最嚴格的動物權利派別觀點,如以較寬鬆的動物福利派別視之,其重視生命逝去當下的痛苦,那麼原住民族的狩獵行為該如何回應?其有待更多的教學反思。

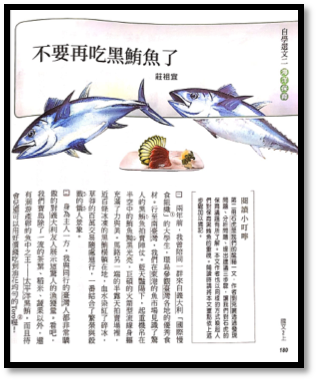

(二)國中國文,翰林,國二上(頁180至183)與國中國文,康軒,國二下(頁42至43)

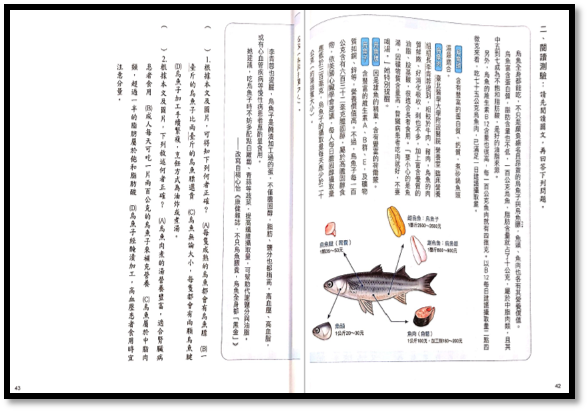

不同出版社的課文,當提到不同的魚種時,卻採取完全截然不同的態度──翰林出版社課本大力呼籲不要再吃黑鮪魚,而康軒出版社課本則是細細介紹烏魚的身體部位及其營養價值,還貼心幫我們計算出食用多少的烏魚肉,即可滿足人類一日的攝取量,我們除了需反思這之間針對不同魚種的差別對待外,也應省思文本的核心思想如何看待這些魚類生命。

(三)國中英文,翰林,國一上(頁88至89)

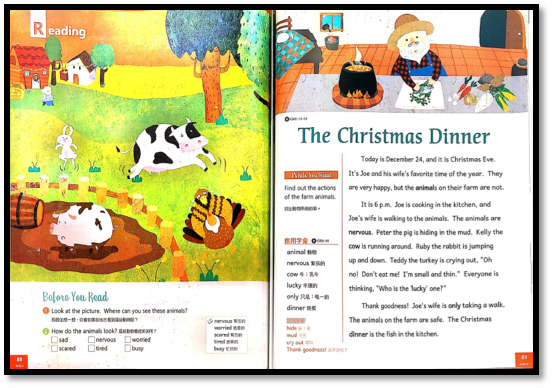

內容說明農場動物因擔心成為農場主人的聖誕大餐而焦慮不已,最後他們都鬆一口氣是因為被做成大餐的是魚,而不是那些農場動物。這呈現的一種矛盾是,難道魚不也是動物,這些農場動物的鬆一口氣,真的只是鬆「一口」氣!值得我們反思的是,理應越來越強調牽一髮動全身的世界觀,竟成了莫管他人瓦上霜的自利視野,我們需要審慎反思這背後的價值觀念。

(四)國中英文,南一,國二下(頁61)

由於課文的延伸閱讀部分為以年輕小魚的角度來撰寫一封給人類的信件,信件內容包含控訴人類獵捕魚類,尤其連小魚都不放過,還有汽油和垃圾對海洋的危害,最後以要求人類停止對海洋生物持續傷害做結論。在後續的閱讀活動部分,教材則以人類角度擬了一封給這隻年輕小魚的信件,請同學在願意做到的事項進行勾選,代表對海洋環境的承諾,這些事項包含淨灘、停止食用幼魚、使用環保友善清潔劑、減少使用塑膠袋等。針對「停止食用幼魚」這個選項,其實與前面延伸閱讀產生極大的矛盾是,為什麼只停止食用幼魚,而非停止食用所有魚類?這也同樣讓我們必須去反思「停止食用幼魚」背後隱藏了什麼樣的意識形態。

(五)國中自然,翰林,國一下(頁64)

課文內容為介紹2017年的諾貝爾生理醫學獎得主,他們透過化學藥品引誘果蠅產生突變,進而找出影響生理時鐘的基因,但內文沒有提及其研究倫理如何通過審查,也沒有向同學說明實驗動物的生命價值之珍貴,我們需要反思這樣的論述,究竟會怎麼形塑同學如何看待實驗動物,甚或是所有動物與人類福祉間的關係。

(六)國中自然,翰林,國一下(頁166)

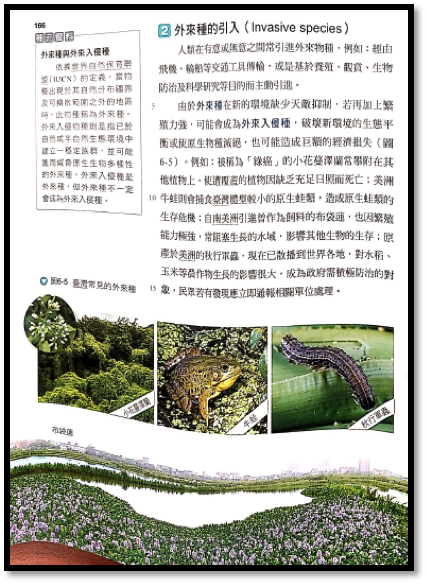

內容說明生物多樣性所面臨的其中一個危機為外來種的引入,課文也在補充資料中特別說明「外來種」不一定會成為「外來入侵種」,「外來入侵種」比「外來種」更多的是會影響原有自然生態中的生態平衡,故發現外來入侵種時,要立刻通報相關單位處理。我們需要進一步去反思,一旦發現這些外來入侵種時,我們多立刻移除(高中課文更直言不諱「撲殺」),顯示這些「外來入侵種」的生命權顯然比原有種的生命權低落許多,而這又會對學生形塑怎麼樣的人類與動物的關係呢?

(七)國中自然,翰林,國一下(頁187)

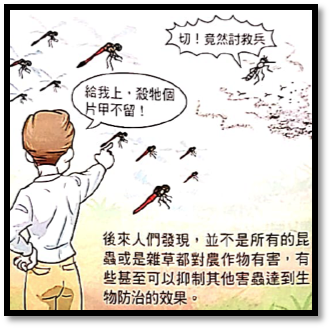

課文以漫畫方式呈現以昆蟲抑制昆蟲的方式達成生物防治,但圖片卻呈現人類指使昆蟲去攻擊其他昆蟲,人類說:「給我上,殺牠個片甲不留!」,值得我們反思的,除了人類的說詞背後顯示怎樣的人與動物的關係外,還有另一個是,一旦某類昆蟲真的被殺光導致絕種,自然界會發生什麼事?以及被人類指使的昆蟲勢必大增,又會對環境造成什麼影響?

(八)國中社會,翰林,國一下(頁27)

內容以傳統的蛋雞籠舍和自動化生產的兩張照片,說明雞蛋生產方式逐步邁向專業化與自動化。筆者認為專業化與自動化並非僅是科技的進步所帶來的必然結果,更多地,一定是經過對雞隻產蛋的深入研究方可促成,且市面上的雞蛋越來越強調友善飼養,不只是傳統的籠飼,還有平飼、豐富飼等等,可以進一步反思的是,從過去到現在,我們如何對待這些供我們食物的經濟動物們?

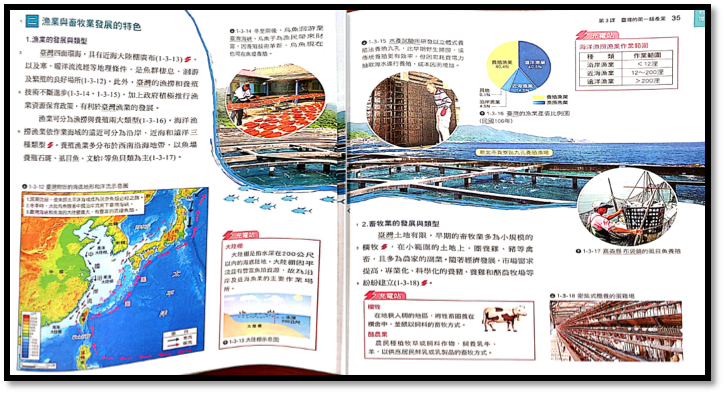

(九)國中社會,康軒,國一下(頁34至35)

內容介紹台灣漁業與畜牧業的發展特色,圖文呈現烏魚、九孔與虱目魚的人工養殖,還有密集式籠養的雞舍,我們可以進一步反思這些經濟動物如何被我們看待與對待。

(十)國中社會,康軒,國一下(頁38)

內容介紹芳苑鄉獨有的牛車採蚵文化,即遊客可搭乘牛車邊採蚵、邊享受烤蚵樂趣。值得我們進一步反思的是,將牛隻作為交通工具對牛隻的影響為何?而當今天替換成其他動物,如犬隻、象隻等動物時,人與動物間的關係又將邁向何方?

(十一)國中社會,康軒,國一下(頁171、174)

在課文第171頁圖文呈現原住民族陳抗恢復其狩獵權,另在課文第174頁,則舉一位卓姓原住民持有獵槍被警方查獲,但後來檢察官以不起訴處分,原因在於符合憲法精神,尊重原住民的多元文化。在最後的延伸思考,則請同學反思為何要透過法律來保障原住民持有獵槍之權利。值得我們再更進一步反思的是,原住民族的文化權與動物生命權,又該如何衡量?

(十二)國中社會南一國一下(頁136至137)

內容介紹臺北動物園從舊址圓山到現址木柵過程中的動物明星,如第一頭紅毛猩猩一郎君、第一頭亞洲象瑪小姐、天王巨星林旺、中國所贈之貓熊團團和圓圓等,並說明這些動物明星史與日治時期以來的政治局勢和兩岸關係息息相關。值得我們反思的是,當時因為擔心盟軍空襲造成動物逃出傷人,所以處死了如一郎君在內的動物,是否呈現人類對動物的霸權?又如中國贈送貓熊,臺灣也回贈梅花鹿和長鬃山羊,此種將動物視為一種禮品來相互饋贈,物化動物不說,是否也忘記考量動物在搬遷過程中的影響?以及其後續對於新環境的適應問題?

(十三)國中社會南一國一下(頁203)

內容說明社會規範的變動,並舉原住民族狩獵為例,狩獵行動與野生動物保育法常衝突,故透過修法,保障原住民族可因傳統文化與祭儀之需要,在原民地區進行自用的狩獵行為,讓他們保存與傳承族群的傳統習俗。值得我們再更進一步反思的是,原住民族的文化權與動物生命權,又該如何衡量?

(十四)國中社會康軒國二下(頁121)

內容說明中國社會底層的困境,尤其在兩千年以後,毎年約有三百萬名大學畢業生只能選擇最底層的工作,並棲身在惡劣的住房,甚至是地下室,故又被稱為「蟻族」、「鼠族」。值得我們進一步反思的是,為何用螞蟻與老鼠來形容社會底層的人們?這不只與人們心中對此兩類動物的形象有關,另還有社會是如何認可這樣的詞彙?更有甚者,還讓這樣的詞彙得以不停複製與傳承下去?

(十五)國中藝術康軒國二上(頁56至57)

內容以流程圖說明可利用凸版版畫創作來進行對海洋教育議題的重視,並輔以兩幅學生的海洋生物版畫作品作為範例。在凸版創作最一開始的發想與設計,課文提示「結合新聞資料或海洋生態資訊,呈現海洋生物的各種圖案」,值得反思的是,何以呈現海洋生物的創作即為海洋教育?

三、結語

筆者透過各出版社針對108新課綱所發行的教科書(本次揀選範圍為國小一、二年級與國中七、八年級),進行通盤的動物議題檢視,可擷取出以下重點:(一)國小部分:1、對待流浪動物缺少細節交待與思辯;2、針對不同動物的差異化對待方式顯露個人價值觀與社會文化影響的兩相衝突與調和,在教科書中若能並陳,將有助學習者的同理;3、有關動物傳染疾病的應對,呈現高度人類中心主義;(二)國中部分:1、重視文化權中的狩獵行為,缺乏與之相對的生命權之論述;2、針對不同魚種的差別對待,需回頭反思源頭;3、逃過被人類烹煮的農場動物的心聲與被烹煮的動物,形成兩相對比與矛盾;4、在年輕小魚對人類濫捕進行控訴下,教材引導學生付出的承諾為停止食用幼魚,同樣呈現矛盾;5、在缺乏對實驗動物的研究倫理論述下,無法確定形塑出怎樣的對待動物之道;6、缺少對外來入侵種與受影響生物之間的生命權差異探討;7、以昆蟲抑制昆蟲的生物防治策略,需輔以更全面的論述;8、隨著科技進步而創造出的新式動物養殖方法,可反思人類對待經濟動物的轉變;9、可細緻探究動物作為獸力的影響;10、國家間以動物做為餽贈禮品背後的物化影響值得深究;11、社會如何刻劃動物形象,且不斷強化其影響;12、呈現海洋生物創作為海洋教育的邏輯連結不足。

整體來說,課文缺乏對待動物更細緻且具體的論述,且多處呈現出矛盾,值得我們省思的是,在現行108新課綱所強調的「素養」學習下,面對對待動物所擁有的不同價值觀,我們究竟期待我們的教育能給學習者怎樣的知識、能力與態度?