為何要做動保宣導?對我而言,是為了傳達動保理念,希望人們能對動物友善。如何達到宣導效果?我認為首先要對人友善,站在聽眾的立場設想,透過他們能聽懂也願意聽的方式,得到一些可行的動保知識。

如此做法似乎是以人為中心?在我看來這是必要的策略,想要讓動物過得好一點,就要先盡量讓聽眾認同,原來保護動物對人也有幫助(例如避免觸法、減少社會問題),並非一定要人放棄什麼,而是提供了更多選擇,降低聽眾的壓迫感、剝奪感,以增加對動物的友善感。

當然,人無完人,動保人也絕非聖人,我們大多都是凡人,很難透過一兩堂動保課程,就期待聽眾從此領悟、徹底改變。在宣導過程中,我希望將負分提升到零分(至少不要刻意虐待),再從零分突破到一分(為動物做點小事),讓聽眾對於自己以外的生命、人類以外的物種,能有一些了解和關懷,就讓我非常感動感謝了。

起點&過程

為何我會特別強調友善?因為我本來就是個「素人」,對於動保一無所知長達20多年,較能了解一般人的心情。雖然我從小對動物抱有善意,但什麼都不懂也沒機會學習,大學畢業後才慢慢接觸動保,現在仍是邊做邊學、活到老學到老。在這些探索過程中,我想要的不是指責或高標準要求,而是友善的啟發、討論和鼓勵。

在許多動保人心中,人類應該反省並改變對待動物的方式,但在大部分民眾心中,可能想都沒想過這回事。動保講師如果只用批評來證明自己正確,負面的刺激容易引發負面的反應,甚至會變成情緒勒索、道德綁架,加深「動保人就是偏激」、「只管動物不管人」的刻板印象。

我們先假設聽眾為初學者,有如一張白紙,換個角度來看,也更有寬廣心態接受各種可能性。若能透過講師循序漸進的介紹,以友善態度來引發友善回應,幫助聽眾對動保建立可親近、可理解的印象,就有機會向動保踏出第一步,在這其中講師絕對是關鍵人物。

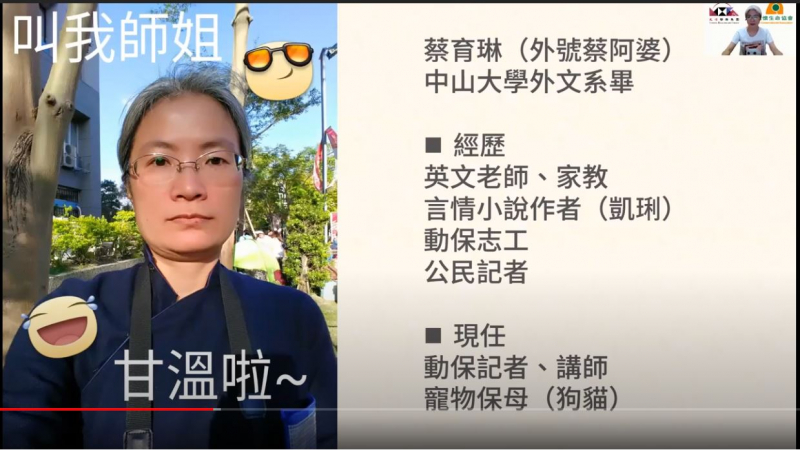

我並非動物或教育專業出身,經歷包括英文老師、小說作者、動保志工、公民記者等,而對於各種傳達形式,例如文字、影像、說話、網路行銷等,我都有興趣也曾應用。如今回顧這些點點滴滴,似乎都在累積我現在的能量,讓我可以投入動保宣導工作。

求學過程中,我不曾聽過任何動保課程,一直覺得很遺憾,如果我能早點得知相關訊息,就可以早點為動物做些事。因為有這樣零分的起點,當我能以講師身分做動保宣導,特別榮幸也特別珍惜。我不是專家也不是來教育誰,而是分享我的所知所學,希望大家能有所收穫,認同的話請多分享,每個人都可以成為動保推廣者。

鼓勵、提醒而不給壓力,期待、祝福而不苛求,我認為都是友善宣導的重要因素。在此分享我的一些心得,純屬個人看法,算是拋磚引玉,期盼與大家一起學習成長、一起為動物變得更好。

大眾化&客製化

大眾化的定義有很多種,而在動保宣導中,我想就是要符合聽眾的需要。動保宣導並非專題報告或學術講座,對象包括學生教師、公家單位、民間團體或企業等,重點在於平易近人、實用、生活化。再高深的理論或分析,可能比不上一段動物影片或一次模擬遊戲,更能吸引聽眾注意且容易理解。

以關懷生命協會為例,邀約大多來自學校,我會先跟對方討論並確認,他們需要什麼?我能提供什麼?依照學生的程度、老師的期待等因素來做決定,有些學校跟動物已有相處經驗(飼養、觀察、社團等),我會請老師提供資料,讓我能以此做更多介紹。這就是我想達到的客製化,針對不同聽眾做不同宣導,讓人感到親切、有印象、有關聯,因此而願意多聽一些。

最常見的邀約主題都是要談狗貓,我完全可以理解,我自己也是從狗貓開始,逐步關心其他動物、社會和環境。我希望聽眾擴大關心的範圍,並非要把狗貓拉下來,而是適當融入其他動物議題。先從聽眾的立場來探討,可能是平常的疑問或困擾,進而思考人與動物的關聯,認識各種動物的處境,以及對社會、環境的影響,最後提供一些新選擇和方法,原來我們都可以為動物做些好事,最終對人類和地球也會有幫助。

特別要提醒的是(我自己也常有這問題),宣導內容不需太多,有時講師提供得越多,聽眾吸收得越少,一來難以消化、二來容易失去焦點、三來只是大量聽講,沒有時間思考。準時下課也很重要,最多就多說一分鐘,再好的內容也比不上下課的放鬆。動保宣導本來就是長期耕耘,我們不用急著一次達到目標,讓聽眾有意猶未盡的感覺也很好。

幽默&真誠

基本上,講師會比聽眾多一些動保知識和經歷,但講師並非就是先知或典範,不需讓聽眾覺得自己很無知、很糟糕。為了拉近距離,講師可以開自己玩笑,分享一些趣事,以幽默調節氣氛。

例如講到動物相關法規,內容嚴肅,案例沉重,很難引人入勝。我會先從自己說起,原本我是個法律文盲,看到法條就頭暈眼花,直到我接觸了動保,慢慢建立一些概念,才發現跟日常生活有許多關聯,每個人都應該有所了解,保護動物也保護自己。當聽眾們得知,眼前的講師曾經是一個法盲,除了有點好笑也有點放鬆,不妨就聽聽法盲如何介紹法規。

一般說來,有熱情的人也比較有感染力,不過對我來說,要一直保持熱情有點困難,但至少我可以保持真誠。我是真的很高興有機會來做介紹,也很想帶給大家一些新知及收穫,每次活動都是第一次也可能是最後一次,請珍惜這短暫而寶貴的時間,請聽我為動物說幾句話。

到底怎樣才算真誠,其實我也不太確定,但有一點可以提供參考,那就是我會承認自己的弱點。我提供的內容未必是最完整、最正確的,大家聽了可以再去了解並判斷,畢竟動保的領域廣大,存在不少矛盾和困境,我對某些問題也沒有答案,但希望跟大家一起探討、思考,相信這會是改變的一個起步。

互動&共同

有些講師全程自己講課,聽眾只能安靜聆聽(或是分心、放空、滑手機);有些講師看著投影片講話,跟聽眾沒有視線接觸,也不會以表情和動作來傳達。這些狀況都很可惜,聽眾等於是在看錄影的課程、教材的投放,跟講師沒有互動交流,失去了現場宣導的特有效果。

無論講師提供的內容多麼專業豐富,但是缺少互動,效果就打了折扣。互動的方式很多,講師可事先設計也可臨場發揮,內容很重要但並非最重要,目標是讓聽眾能有所觸動、有所啟發。教材可能講不完,設備可能突然失效,講師仍可抓住聽眾的注意力,關鍵就在於互動。

即使在疫情中,我們採用線上宣導方式,互動仍然是不可缺少的環節,不能只盯著教材做說明。講師可以發問或設計活動,請聽眾發言或打字回應,雙方一樣能有所交流,甚至比現場活動時更重要,因為隔著螢幕和網路,如果沒有足夠吸引力,聽眾可能開始做其他事,宣導效果就不會那麼好了。

什麼是共同?我認為就是減少對立,不是「我」來告訴「你們」該怎麼想、怎麼做,而是我們有機會同聚一堂,認識並討論動物議題,最後沒有標準答案,只有每個人從內心而發的理解和認同。對聽眾來說,互動和共同都可帶來參與感,不只是聽一聽,還要想一想、聊一聊,也可以考慮改變一下。

如何創造共同感?可用「我們」、「大家」取代「你們」、「各位」,面對學生可說「同學們」,面對成人可說「夥伴們」,只要抱持我們是同一夥的態度,各種方式都可嘗試看看。宣導之後若有時間,也可繼續和聽眾交流,隨意地聊聊天,不一定跟動物相關,就是一種友善的表達。

某次宣導活動後,一位女同學上前跟我說,她家的狗狗最近過世了。我跟她原本是陌生人,只有一堂課的相處過程,讓她覺得我們並不陌生,主動來告訴我這件事,而我也立刻給予安慰、表達同理,這不只是因為我有過相似經歷,也是我想傳達的一個訊息,其實人與動物可以有很密切的連結,我們都是有感知的生命。當天還有一位男同學,採了學校種的桑葚給我吃,也讓我覺得很驚喜,分享感受和食物,都是一種親近的表現。

在特定時間和空間之間共存的我們,之前未曾交會過,之後或許不會再見,但我們確實透過互動而有了共同感。希望在他們心中,我是一個友善的講師,帶給他們一個友善的開始,關懷動物及各種生命。

結語&心得

就我所見,現今社會以人類為中心,動保是一種非主流的觀念,若要使動保成為社會共識的一部分,大眾化的友善宣導將是重要力量。目標不是100分的高標準、高道德,而是讓人們視為稀鬆平常、簡單易行,很自然就接受動保觀念,對動物友善也是對人友善。

資訊發達的年代,民眾有許多管道可認識動保,重點在於啟發意願、開始行動。每位講師有自己的經歷和體悟,除了介紹動保資訊,更要傳達不同觀點,引領聽眾思考人與動物的關係,我們可以是一個耕耘者、傳達者,就看我們如何發揮宣導效果。

坦白說我平常很宅、很少社交,也不會向身旁的人勸說什麼,只有在做動保宣導、寫動保文章的時候,我才會特別有動力,因為這確實是我想為動物做的事。在進門之前、上台之前,我也會自我懷疑、緊張不安,但一想到這是多麼難得的機會,主辦單位願意以動物為主題,聽眾們能聚集在此時此地,萬事皆備,接下來就是我盡力去做了。

在動保領域中,我沒有高深智慧或強大能力,但這些年的摸索讓我了解到,只要願意做就有機會做,有心付出就能找到適合自己的方式。感謝所有與我相遇及不曾相遇的動物,你們帶給我的太多了,除了關懷和同理,還有省思和改進,原來我也可以採取行動並從中成長。

期待有更多動保講師的加入,就像我們常說的那句話:「在人們心中播下一顆種子。」我們無法改變每一位聽眾,但只要打動其中一兩位,就可能產生蝴蝶效應,他們也可能改變其他人,讓更多動物得到友善對待。